Аферист всегда мечтал разбогатеть. Он провернул две незаконные махинации, но цели не достиг — в последний момент всё рушилось. Мёртвые души тоже не помогли ему стать богачом. Он уехал в неизвестность.

На следующий после разоблачения день Чичиков покинул город. Прошлое Чичикова не было безупречным. Родился он в бедной дворянской семье, а когда подрос, суровый отец отвёз его учиться в город и дал несколько советов: угождать начальству, дружить с теми, кто побогаче, и «копить копейку».

И в училище, и после его окончания Чичиков следовал отцовским наставлениям и пытался быстро разбогатеть незаконными способами. Два раза он почти достигал этой цели, и оба раза его аферы рушились.

Наконец, он замыслил новую аферу: решил скупить у помещиков мёртвые души, взять бесплатные земли в Херсонской губернии и заложить государству несуществующую деревню с мёртвыми крепостными.

Эта афера тоже была разоблачена. Чичиков удирал подальше от NN на своей птице-тройке.

Подробный пересказ

Утром выяснилось, что лошади Чичикова не подкованы, а бричка сломана, поэтому покинуть город ему удалось только во второй половине дня. Выезжая из NN, он столкнулся с похоронной процессией и решил, что это к счастью

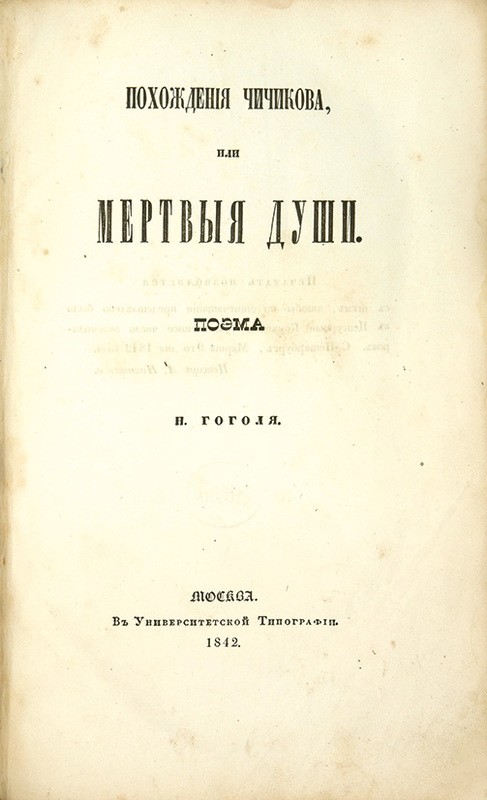

В чем смысл аферы Чичикова. «Мёртвые души». Н. В. Гоголь.

Пока Чичиков мирно дремал, трясясь по дороге через бесконечные русские поля и степи, автор решил больше не эксплуатировать образ добродетельного человека, а «припрячь подлеца», и рассказал о его прошлом.

Родители Чичикова были нищими дворянами и владели одной крепостной семьёй. С раннего детства его воспитывал и обучал грамоте суровый и вечно больной отец, не испытывавший к сыну большой любви. Когда Чичиков подрос, отец отвёз его учиться в город. Расставаясь, он дал сыну несколько советов: угождать начальству, дружить с теми, кто побогаче, и «копить копейку».

Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь и всё прошибёшь на свете копейкой.

Больше Чичиков отца не видел. Он следовал отцовским наставлениям и быстро преуспел, хотя и не имел склонности к наукам. В городском училище Чичиков заработал свои первые деньги, втридорога перепродавая одноклассникам съестное на уроках.

Отец Чичикова умер, когда тот окончил училище. Продав ветхий домишко, Чичиков обосновался в городе. Тем временем учителя, которому угождал Чичиков, выгнали с работы, и он оказался в крайней нищете. Помогли ему все ученики, кроме любимца Чичикова. Автор, однако, утверждает, что Чичиков не был скуп, просто он мечтал жить богато и ни в чём себе не отказывать.

Достижению этой мечты он посвятил свою жизнь.

После училища Чичиков стал чиновником с нищенским окладом, но всё равно умудрялся выглядеть опрятно и презентабельно. Он сумел втереться в доверие к совершенно бесчувственному начальнику, начав ухаживать за его некрасивой дочерью. Использовав связи начальника, Чичиков перешёл на более высокую должность и бросил девушку.

Почему Чичиков скупал мёртвые души?

Затем Чичиков пристроился в комиссию по постройке казённого здания. Через 6 лет он построил себе уютный домик и начал безбедную жизнь. Всё испортил новый начальник, непримиримый враг взяточников. Он разогнал хапуг и конфисковал их имущество. Чичикова он особенно невзлюбил, и тому не удалось втереться в доверие.

Чичиков снова начал карьеру и, наконец, попал в таможню. Прослыв врагом контрабандистов, он получил задание уничтожить всех бандитов. Оказавшись вне подозрений, Чичиков начал брать взятки от «сильного общества контрабандистов» и быстро разбогател, но затем поссорился со своим напарником, тоже таможенником, и тот его сдал. Это Чичиков и называл: «потерпеть по службе за правду».

Чичиков умудрился уйти от суда и сохранить немного денег, после чего замыслил новую аферу. Он решил скупить у помещиков мёртвые души, взять бесплатные земли в Херсонской губернии и заложить государству несуществующую деревню с мёртвыми крепостными.

Автор отрицает, что Чичиков — подлец, и называет его приобретателем. Из-за страсти к приобретению он и участвовал в делах «не очень чистых», хотя, возможно, был рождён «на лучшие подвиги».

Автор знает, что патриоты будут ругать его за неприглядную картину. Он вспомнил притчу об отце-философе и сыне — тупом богатыре, который всё ломал. Отцу пожаловались на сына, но тот отказался его приструнить, боясь, что его посчитают плохим отцом. Так и патриоты думают «не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное». Автор допускает, что в каждом из нас имеется что-то от Чичикова.

Тем временем Чичиков проснулся и велел кучеру ехать быстрее, ибо «какой же русский не любит быстрой езды». Такая «птица-тройка» может родиться только у бойкого и мастеровитого народа. Автор сравнивает тройку Чичикова с Россией.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?

Несётся тройка-Русь, и другие народы и страны уступают ей дорогу.

Пересказала Юлия Песковая. За основу пересказа взято издание романа из собрания сочинений Гоголя в 14 томах (М., Л.; АН СССР, 1951). Нашли ошибку? Пожалуйста, отредактируйте этот пересказ в Народном Брифли.

Понравился ли пересказ?

Ваши оценки помогают понять, какие пересказы написаны хорошо, а какие надо улучшить. Пожалуйста, оцените пересказ:

Что скажете о пересказе?

Что было непонятно? Нашли ошибку в тексте? Есть идеи, как лучше пересказать эту книгу? Пожалуйста, пишите. Сделаем пересказы более понятными, грамотными и интересными.

Источник: briefly.ru

Что было первой продажей чичикова в училише

Чичиков, попав в училище, свято исполнял наказы отца: «водись с теми, которые побогаче», «не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали», «больше всего береги и копи копейку». Он с детства умел отказать себе во всём, и не только не потратил полтину, данную ему отцом, но и приумножил эти деньги, обнаружив «оборотливость почти необыкновенную». Чичиков быстро смекнул, как ему нажиться на товарищах: первой его продажей был снегирь из воска («слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно»). Затем он стал покупать булочки и пряники, а на уроках продавал оголодавшим одноклассникам втридорога. Так же он два месяца дрессировал мышь и «продал потом ее тоже очень выгодно».

Как добавить хороший ответ?

Что необходимо делать:

- Написать правильный и достоверный ответ;

- Отвечать подробно и ясно, чтобы ответ принес наибольшую пользу;

- Писать грамотно, поскольку ответы без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок лучше воспринимаются.

Что делать не стоит:

- Списывать или копировать что-либо. Высоко ценятся ваши личные, уникальные ответы;

- Писать не по сути. «Я не знаю». «Думай сам». «Это же так просто» — подобные выражения не приносят пользы;

- Писать ответ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ;

- Материться. Это невежливо и неэтично по отношению к другим пользователям.

Источник: uchi.ru

5 вопросов о «Мертвых душах»

Кого именно купил Чичиков? Почему он решил заселить мертвые души именно в Херсонскую губернию? Существовали ли в реальности такие аферы? Специалист по творчеству Гоголя филолог Евгения Шрага рассказывает об историческом контексте «Мертвых душ»

Среди героев поэмы чичиковское «предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция» вызвало полнейшее недоумение, переходящее в панику: и как действие незаконное, опасное и непонятное, и как формула прежде невиданная, способная обозначать что угодно и безусловно таящая в себе угрозу. Чего только не стали подозревать: от похищения губернаторской дочки до недавно случившихся в губернии и аккуратно замятых убийств. Что же предполагал сделать Чичиков и как это представлено в романе?

Кого покупает Чичиков?

«Я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые», — объясняет Манилову Чичиков. Это объяснение не слишком удовлетворительно ни для чичиковского собеседника, ни для современного читателя. Что за ревизия? Ревизия — это перепись крестьян, подлежащих налогообложению. В 1724 году Петр I провел реформу, заменив подворный налог подушным.

За этим историческим событием стоит сюжет в духе Чичикова — о многократных попытках обмануть закон в рамках законности.

Суть подворного налога, существовавшего в России с 1678 года, заключалась в том, что единицей налогообложения был двор — отдельное, огороженное крестьянское хозяйство, вне зависимости от количества людей, там живущих, и числа хозяйственных и жилых построек. На фоне непрерывно возраставших во время Северной войны Северная война за обладание прибалтийскими землями между Швецией и коалицией североевропейских государств длилась с 1700 по 1721 год и закончилась поражением Швеции. податей многие крестьяне бросали свои хозяйства и бежали на Дон, на Урал, в Сибирь. Обнаружилось, впрочем, что сокращение числа дворов сопровождалось ростом их населенности, то есть несколько семей представлялись при переписи как один «двор» и облагались налогом соответственно. Этого можно было достигнуть разными способами: объединить несколько хозяйств одним забором, подкупить переписчика, не отделять свое хозяйство от родительского.

Проведенная в 1710 году подворная перепись зафиксировала сокращение числа дворов на 20 % по сравнению с результатами предыдущей переписи 1678 года. Целью Петровской реформы было ввести более надежную единицу налогообложения — «душу мужского пола» вне зависимости от возраста. В конце 1718 года Петр I издал указ о проведении подушной переписи, на всякий случай сразу сопроводив его ужасными угрозами: конфискация скрытых от переписи крестьян, смертная казнь для старост, ответственных за утайку, и проч. Ответственность за подачу реестров крестьян (сказок) возлагалась на их владельцев, старост, приказчиков и выборных крестьян. Угрозы не очень помогли, и, хотя в течение 1719 года сказки были присланы, вскоре обнаружились многочисленные случаи утайки людей от переписи (всем было понятно, что считают их не к добру).

В конце 1720 года вышли указы о начале расследования случаев утайки, о конфискации имений помещиков, вообще не подавших ревизских сказок, и об аресте старост и приказчиков, виновных в утайках. С 1722 года и вплоть до 1724-го происходит проверка результатов переписи, призванная уточнить «подушное число».

Эта непростая задача была поручена специальным военным ревизорам, отобранным Сенатом и лично Петром. Все это позволило увеличить число ревизских душ с 3,8 миллиона (по данным переписи 1721 года) до 5,5 миллиона. Так прошла первая ревизия податного населения. Ревизская душа могла быть вычеркнута из ревизской сказки только при следующей ревизии, а до того облагалась налогом вне зависимости от того, что в действительности произошло с самим человеком.

Какая выгода от мертвых?

Все изложенное выше — источник неудобств для владельцев «мертвых душ» и формальное основание для их приобретения Чичиковым. Какая же от них должна быть польза? Идея Чичикова заключалась в том, чтобы заложить накупленные им ревизские души в Опекунский совет. Каким образом он собирался это сделать?

История предоставления займов дворянам со стороны государства на момент действия романа еще не так продолжительна Ср. упоминание этой практики в пушкинской повести «Барышня-крестьянка» (1831): Григорий Иванович Муромский «почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым». . Она начинается в 1754 году, когда указом императрицы Елизаветы Петровны были созданы петербургский и московский дворянские банки, которые должны были, с целью поддержки разоряющегося и закладывающего свои поместья дворянства, выдавать дворянам ссуды под невысокий процент. При чем тут Опекунский совет?

Опекунский совет был создан в 1763 году для управления Воспитательным домом в Москве (а затем и в Санкт-Петербурге) — благотворительным учреждением для сирот и подкидышей. Существенную часть изначального бюджета Воспитательного дома составляли пожертвования.

Жертвователей было немало, и самые щедрые из них входили в Опекунский совет, который в результате распоряжался огромными ресурсами. Его история как организации, дающей ссуды, началась с того, что в 1771 году князь Петр Иванович Репнин попросил у Совета взаймы 50 000 рублей под залог своего имения. Просьба эта была удовлетворена, за ней последовали аналогичные, и вскоре эта практика была легализована манифестом 1772 года: при Опекунских советах в Москве и Санкт-Петербурге были организованы ссудные и сохранные казны. Они выдавали ссуды под залог имений, домов, драгоценностей, а также принимали вклады. Со временем это стало главным источником дохода для Воспитательных домов и прекрасным дополнением к дворянским банкам: средства последних были небесконечны, а потребность в ссудах — очень велика.

Почему Чичиков переселяет мертвые души в Херсонскую губернию?

Чичиков покупает крестьян без земли, «на вывод», с намерением переселить их в другие места. Переселять их, строго говоря, некуда, собственного поместья у Чичикова нет, а оно очень нужно, потому что закладывается именно имение (количество ревизских душ определяет лишь размер ссуды). Однако в плане Чичикова и это предусмотрено: переселять мужиков он намерен в Херсонскую губернию.

Эта территория под названием Новороссия вошла в состав России в середине XVIII века после войн с Турцией и представляла собой практически не заселенные степи. Поэтому правительство всячески поощряло тех, кто был готов занять их и облагородить. Раздача земель частным владельцам начала осуществляться в Новороссии с 1764 года в соответствии с «Планом о раздаче в Новороссийской губернии казенных земель к их заселению». Пик пришелся на годы, но колонизация давалась с таким трудом, что, несмотря на огромные объемы розданных в конце XVIII века земель, на активное переселение государственных крестьян и поощрение притока иностранных колонистов, по данным на 1837 год, в Херсонской губернии оставалось свободных казенных земель более 180 тысяч десятин, а в Таврической — более 270 тысяч Проект получения земель в Новороссии вряд ли был так прост, как он представляется Чичикову в его фантазиях. В исследовании Владимира Максимовича Кабузана, посвященном заселению Новороссии, утверждается, что раздача земель помещикам в этом регионе на рубеже веков прекращается, а со второй половины годов прекращается и активный период заселения этой территории. .

Тут мы сталкиваемся с хронологическими привязками, которые у Гоголя нередко противоречат друг другу, создавая тот тревожный, очень характерный эффект, когда в подробностях описанная, казалось бы очень конкретная реальность начинает расплываться перед глазами читателя, распадаться на кусочки, которые никак не удается собрать в устойчивую последовательную картинку. Это не единственные противоречащие друг другу хронологические зацепки.

Например, прямым текстом повествователь характеризует время действия как время «вскоре после достославного изгнания французов» (и этому не противоречит обсуждение гипотезы, что Чичиков — это переодетый Наполеон), то есть речь должна бы идти о годах, по крайней мере до смерти Наполеона (1821 год). Но в поэме несколько раз упоминается жандармский офицер, а особый корпус жандармов был образован в 1827 году. При заключении сделок упоминается, что «крепости были записаны, помечены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентовых и за припечатку в „Ведомостях“», а «Губернские ведомости» выходили в России с 1838 года. Упоминание же о недавно бывшей массовой эпидемии явно отсылает к эпидемии холеры 1831 года (предыдущая эпидемия была в 1823 году в Закавказье и Астрахани, а следующая будет в 1846 году).

Существовали ли подобные аферы в реальности?

Московские цензоры, согласно письму Гоголя к Плетневу от 7 января 1842 года, опасались, что «пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». О том, рискнул ли повторить фантасмагорическую аферу Чичикова, ничего не известно, но известно, что гоголевский текст стал толчком для выискивания прототипического сюжета для чичиковской аферы. Истории про аферы с ревизскими душами, потенциально знакомые Гоголю (или Пушкину как возможному дарителю фабулы), стали восприниматься как прямые источники сюжета «Мертвых душ». Хорошим примером тому служит рассказ Гиляровского про его дядю, помещика Пивинского:

«Вдруг… начали разъезжать чиновники и собирать сведения о всех, у кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что, у кого нет пятидесяти душ крестьян, тот не имеет права курить вино. И поехал он [Пивинский] в Полтаву, да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых… А так как своих, да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по соседям и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, да, кроме того, и вся миргородчина знала про мертвые души Пивинского».

В целом в такой читательской реакции нет ничего необычного, но в данном случае соблазн найти прямые источники сюжета (как и, например, обнаружить точную хронологию) парадоксальным образом подыгрывает гоголевской поэтике, заостряя противоречие между правдоподобием и абсурдом, на постоянном соединении которых она строится.

Что не так с названием?

Словосочетание «мертвые души» вызвало панику не только у героев гоголевской поэмы. Обсуждение гоголевского романа в Московском цензурном комитете очень напоминает обсуждение чичиковской аферы непосредственно в романе:

«…Обвинения, все без исключения, были комедия в высшей степени. Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название „Мертвые души“, закричал голосом древнего римлянина: „Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья“. В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензоры, что мертвые значит ревижские души, произошла еще бо̀льшая кутерьма».

Это сходство не слишком удивительно, поскольку подробности обсуждения в цензурном комитете известны нам из все того же письма Гоголя к Плетневу. Но это и не единственный случай, когда словосочетание «мертвые души» прочитывалось современниками как опасная несуразица.

Прекрасный пример тому — письмо Михаила Петровича Погодина к Гоголю, где мы читаем следующее: «Мертвых душ в русском языке нет. Есть души ревизские, приписанные, убылые, прибылые». Если для современного читателя гоголевская метафора давно стала привычной, то Погодину она казалась странной и неуместной. Обратим внимание на упомянутые в этом перечне «убылые души» — как раз конвенциональное обозначение предмета чичиковской «негоции». Например, его употребляет Салтыков-Щедрин в сборнике статей «Благонамеренные речи»: «Десять лет сряду за убылые души плачу — очень хорошо знаю! Кого в солдаты, кого в ратники взяли, а кто и сам собой помер — а я плати да плати!»

Таким образом, с одной стороны, юридически точная формула существует (и ни разу не упоминается в тексте Гоголя), с другой же стороны, метафора омертвения души, заменяющая в тексте эту формулу, не была совершенно необычным для этого времени. Она встречается как в лирике того времени, так и в религиозных текстах, хорошо известных Гоголю.

Приведем лишь несколько примеров. « Хотя человеческая душа справедливо признается бессмертной, однако и для нее существует некоторая своего рода смерть. Но смерть души бывает тогда, когда ее оставляет Бог… » — пишет святой Августин в книге «О граде Божием». Аналогичную трактовку видим у Григория Паламы в сборнике «Добротолюбие», который внимательно читал Гоголь: «Знай… что и у души есть смерть, хотя она бессмертна по естеству. Бога от души есть смерть души». Таким образом, Гоголь соединяет, в , знакомую современникам метафору с так же хорошо знакомой реальностью, но именно это соединение и создает тот стилистический и смысловой слом, который делал название таким тревожащим, непонятным и провокативным.

- Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I.

Источник: arzamas.academy