Нашли у нас полезный материал? Помогите нам оставаться свободными, независимыми и бесплатными, сделав любое пожертвование или купив что-то из нашего литературного мерча.

Мы уже 20 лет живем в XXI веке, при этом отсылки к XX и переосмысление его опыта не перестают волновать философов, культурологов, психологов, политологов и др. Однако, кажется, именно этот год стал настоящим рубежом, после которого можно с уверенностью говорить, что мир уже не будет таким, как прежде — впрочем, как и мы. Какова мера нашей свободы и ограниченности возможностей?

Насколько мы можем управлять своей жизнью? Какое место занимает человек и его выбор в новой эпохе? И чем станет свобода в мире после коронавируса? Наш обозреватель Василий Сторчак размышляет о том, какое наследие нам оставил XX век, почему философия экзистенциализма стала его оплотом и где мы будем черпать смыслы в новой эпохе, которая, кажется, беззастенчиво показала нам свое лицо именно в 2020.

Одиночество, отсутствие опор, потерянность, абсурдность, смерть — это всё про экзистенциализм. Свобода выбора, ценность каждой отдельной жизни и вера в её неповторимость — обратная сторона медали этого философского учения.

Философия экзистенциализма за 10 минут

В моей голове его формула звучит фразой Ницше «Бог мертв», а голос Гребенщикова в той же моей голове словами «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет» наталкивает на мысль, что продолжение фразы Ницше будет таким же.

А что еще можно предложить двадцатому веку? Веку беспрерывных примеров агонии и абсурда, кажется, доведенных до своего максимума. Это время «потерянного поколения», раздавленного под холодным свинцом безнадежности. Это время крематориев Освенцима и трудовых лагерей Сталина. Это время применения биологического и ядерного оружия.

Время, когда потрясений хватало на всех, а красота Ренессанса и благодать молитвы как будто задержались в прошлом веке, оставив человека один на один с безысходностью, не в состоянии быть опорой, как раньше. Это время экзистенциализма.

Есть вопросы, на которые никто нам не даст ответ. Смирение приходит во время проживания безысходности. Смерть дарит не только страх, но также подталкивает к свободе выбора. А сам человек, пока у него есть силы быть больше своей драмы и находить свой личный смысл, продолжать вставать по утрам, становится человеком, сделавшим выбор, а не молчаливой жертвой и заложником обстоятельств. Мы не выбираем систему координат, в которой существуем, но мы можем выбирать свое отношение к ней и свой личный смысл.

Почему именно XX век стал почвой для развития экзистенциальной философии? Может быть, сыграл свою роль технологический прогресс? Он открывал перед человеком недоступные раньше возможности. Ни один предыдущий век не был настолько стремительным в развитии.

С 1901 года по 2000 год мир преобразился до неузнаваемости, а отдельный человек платил за эту цену испытаниями на грани здравого смысла и безумия. Параллельно стремительному развитию мир напоминал сборище племен дикарей, которым дали поиграть с бомбами. XX век был чрезмерно необъяснимым, при этом иногда слишком сумасшедшим. В таком мире всё сложнее было находить смыслы.

Что такое экзистенциализм?

XX век был пограничным периодом с крайностями, хаосом, в котором отдельный человек был забыт, брошен, потерян. Бог умер, как заботливый родитель, оставив человека на произвол судьбы. Или, по крайней мере, решил не вмешиваться, наблюдая, до какой точки абсурда способно дойти его творение. Декартовское «Я мыслю, а значит, существую» устарело. На смену ему пришло «Я существую и я уникален в своем выборе смыслов».

В статье «Роковая участь человека»: свобода в философии экзистенциализма автор полагает, что экзистенциализм всегда приходит к одному знаменателю, к свободе. А после этого задается вопросом о подлинности свободы. Думаю, когда ставится вопрос о подлинности свободы, для экзистенциализма это равно вопросу о подлинности самого человека.

Может быть, это имел в виду Сартр в своей фразе: « Я сам своя свобода». Что для меня свобода в экзистенциализме? Люди падки на сравнение себя с другими, а общество провоцирует на обобщение и унифицирование личности в исторически установившихся правилах и нормах той или другой социальной группы.

Дикость нашего времени еще и в том, что оно утверждает, будто каждый может стать кем угодно, ведь возможности повсюду. Но мы живем не только в мире возможностей, но и в мире, где волей случая мы родились в определенной семье, которая живет в определенной стране, и обладаем мы набором определенных исходных данных, часто с ограниченным выбором для развития в будущем, а иногда и совсем беспомощными что-либо кардинально изменить. Подлинность свободы? Для меня она во фразе того же Сартра:

«Свобода – это то, что я сам сделал из того, что сделали из меня».

Идея права человека на свободу, основополагающая в философии экзистенциализма, столкнулась с новым вызовом в 2020 году. Вызовом, затронувшим индивидуально практически каждого человека, а также вызовом устройству современного мира в целом. Мир, в котором моментальное распространение информации позволяло следить за ситуацией с Covid-19 в режиме реального времени.

Мир, в котором свобода передвижений между странами уже стала восприниматься как норма, в один момент остановился и застыл в неопределенности. Мир, в котором раньше привлекал внимание человек в маске, перевернулся так, что теперь привлекает внимание человек без маски. Раньше постоянное использование антисептика или навязчивое мытье рук было скорее признаком обсессивно-компульсивного расстройства, сейчас же для многих превратилось в норму. Сотни миллионов людей столкнулись с ощущением безысходности от бессрочных отпусков за свой счет, сокращениями или «заморозкой» на неопределенный период бизнеса, впоследствии приведшей к потери клиентов, невыплаченным кредитам или задолженности за аренду. Движущей силой всего этого стал страх смерти от нового вируса, так быстро распространяющегося и грозящего неизученными осложнениями, отсутствием вакцины и отсутствием в целом гарантий современной системы здравоохранения в том, что она знает, как с этим справиться, и обладает ресурсами для этого.

Также по теме Когда COVID-19 встречает надежду: экзистенциальные вызовы новой пандемии

Каждый человек столкнулся с серьезной проблемой, показывающей саму суть экзистенциализма — ограниченными возможностями управлять своей жизнью. Маркером, подчеркивающим эту беспомощность, стала вынужденная изоляция. Отсутствие возможностей для взаимодействия с другими людьми рождает чувство одиночества и может вызывать ощущение опустошенности.

Дом превратился из безопасного теплого места, в которое хочется возвращаться, в единственное безопасное место, в котором ты чувствуешь себя заложником. Двойственность восприятия будет присуща нам теперь не только во взгляде на свой дом, но и во взгляде на происходящее в целом.

Кто не сможет выдержать двойственность, примкнет либо к тем, кто будет совсем отрицать угрозу вируса, либо к тем, кто будет, наоборот, ревностно бороться за исполнение всех норм и правил, поддерживая все меры, предложенные правительствами, видя в них здравый смысл. Так же, как и двойные послания, когда под чем-то сказанным скрывается совсем другое, так и двойственность восприятия расщепляет личность.

Как относиться к своему дому? Как относиться к общению через маску и на социальной дистанции, а не открытости в прикосновении? Как относиться к закрытым границам в глобализованном мире? С вынужденными ограничениями свободы во имя жизни мы эту же жизнь инвалидизировали — сделали неполноценной в нашем привычном понимании. Проблема двойственности восприятия становится причиной потерянности и всё, что нам остается, — либо выбрать одну из крайностей, либо попытаться принять эту двойственность и адаптироваться к ней с помощью новых смыслов в надежде, что ограничения временны.

Философия экзистенциализма сегодня — это в первую очередь опора, которая способна помочь человеку устоять в массовом одиночестве и страхе, а главное, не сорваться в состояние, где мы будем бояться не самого вируса, а своего воображения о нем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: monocler.ru

Экзистенциализм — «философия существования, философия кризиса»

Экзистенциализм трудно отнести к стройным философским теориям, так как понятие existentia — существование — сугубо индивидуально и означает чувства и эмоциональное состояние конкретной личности. Экзистенциализм заявляет, что бытие каждого человека, его переживания, трудности и радости уникальны, индивидуальны и неповторимы.

С. Кьеркегор: от «обывателя» к «этику»

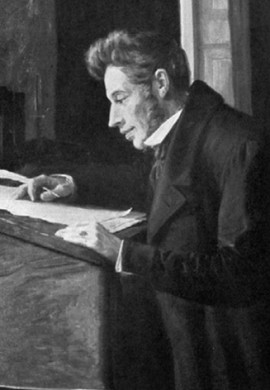

«Сёрен Кьеркегор» (Л. Янссен, нач. ХХ века)

Отцом экзистенциализма считается датский философ Сёрен Кьеркегор (1813–1855). Он считал, что нет ничего интересного в отвлеченных размышлениях о мире и Вселенной. Только человек, его мысли, страхи, радости и огорчения — вот то, что на самом деле заслуживает внимания.

Философ делил людей на несколько типов, из которых наиболее показательны «обыватель» — плывущий по течению и не утруждающий себя проблемой выбора между добром и злом, «высоким» и «низким», и «этик» — тот, для которого понятия «долг» и «ответственность» не являются пустыми звуками. Будучи верующим, Кьеркегор большое внимание придавал идее Бога. Человек испытывает страх перед его лицом, осознаёт собственную смертность. Но именно в этом состоянии наиболее полно и достоверно проявляется его способность делать выбор и отвечать за него, ведь Бог наделяет нас именно такой возможностью. «Я не способен к духовному акту веры, не могу, закрыв глаза, слепо ринуться в абсурд», — писал философ.

«Чем больше стараешься спрятаться, тем неприятнее, если тебя откроют в твоем убежище» (С. Кьеркегор)

Экзистенциализм ХХ века

Окончательное оформление философии экзистенциализма произошло в середине ХХ столетия, между Первой и Второй мировыми войнами. Громадные военные потери, «фашизация» Европы, экономический кризис — все это выбивало почву из-под ног и заставляло задуматься о ценности конкретной человеческой жизни и о цене, которую мы платим за благополучие.

Кризис веры, кризис гуманности, сомнения в разумности и логичности исторического процесса — все это порождало неуверенность, выводило на первый план идею о хрупкости и недолговечности человеческого бытия. Ужасы войны неизбежно порождали вопрос: как могут человеческие существа поступать так с себе подобными? Если на войне человек «подчиняется приказам», то неужели приказ и правило стоят выше личного выбора и личных убеждений? Итогом этих размышлений стал новый этап развития экзистенциальной философии.

К видным экзистенциалистам относят Карла Ясперса (1883–1969), Жана-Поля Сартра (1905–1980), Льва Шестова (1866–1938), Николая Бердяева (1874–1948).

Н. А. Бердяев, его жена Л. Ю. Бердяева, писательница и переводчица Е. К. Герцык

Философы (многие из которых, в отличие от Кьеркегора, были атеистами) утверждают, что для того, чтобы полностью осознать себя как «экзистенцию», как личность, человек должен оказаться в опасной ситуации, «заглянуть за грань»: именно так работает интуитивное познание. Что значит «интуитивное»? Без подключения логики. Интуитивное познание непосредственно, а значит, достоверно.

«Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которому он служит» (К. Ясперс)

Свобода выбора и ответственность

Философия экзистенциализма уделяет особое внимание свободе. Но «свобода» означает не вседозволенность, а прежде всего наличие выбора. Этот выбор личность должна сделать самостоятельно, поэтому на человека ложится большая ответственность. Да, свободный человек, с точки зрения философов-экзистенциалистов, свободен от предрассудков общества. Но это не дает ему исключительных прав — об ответственности за выбор следует помнить в любом случае. «Самые глубокие противоречия между людьми обусловлены их пониманием свободы», — писал Карл Ясперс.

Жизнь человека — это непрерывное становление, выбор, пусть и нелегкий. «Человек выбирает сам себя», — утверждал Сартр: мы не можем опираться на какие-то рекомендации или предписания, так как личностью нас делает именно наша, а не навязанная кем-то этическая позиция. Интересно, что страх для Кьеркегора, Ясперса, Сартра — не негативное явление. Страх «выдергивает» нас из размеренного, животного существования, заставляет снова и снова ставить себя «на край бездны» и делать выбор.

К «религиозному экзистенциализму» относят труды русского философа Николая Бердяева, в 1922 году высланного из Советской России. «Религией свободы» он называл христианство. По его мнению, существует «первичная» свобода, которая идет не от Бога, порождая зло. Подлинную же свободу несет с собой Божественная любовь.

Философия экзистенциализма причудливо сочетает в себе пессимистичные и жизнеутверждающие нотки: с одной стороны, человек смертен, зачастую суетен и слаб перед лицом испытаний. С другой — он, и только он определяет свое бытие и выбирает, кем быть — «тварью дрожащей» или человеком с активной жизненной и этической позицией. Не зря многие считают предтечей экзистенциализма в России Федора Михайловича Достоевского…

Источник: sitekid.ru

Экзистенциализм: о «процессе по делу обо всей вселенной»

Турсунова, Н. Х. Экзистенциализм: о «процессе по делу обо всей вселенной» / Н. Х. Турсунова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 51 (289). — С. 488-491. — URL: https://moluch.ru/archive/289/65555/ (дата обращения: 20.09.2023).

При жизни Кафки немногие его рассказы публиковались в журналах и выходили отдельными изданиями («Наблюдение», 1913; «Приговор» и «Кочегар», 1913; «Превращение», 1916; «Сельский врач», 1919; «Голодарь», 1924). Несмотря на это обстоятельство, он уже в 1915 году получил одну из престижных литературных премий Германии — имени Т. Фонтане. Кафка — поэт сочувствия и сострадания.

Лучшим романом писателя считается «Процесс», в котором описано преследование человека государственной машиной по чей-то клевете, в этом «кафкианском» абсурде, как и в другом его романе, «Замке», усматривается предсказание тоталитаризма, которое приводит в итоге человечество к краху. В середине XX века на сцене французской литературы появляются философы-экзистенциалисты, среди которых ярчайшими представителями признаны Жан-Поль Сартр и Альбер Камю, писатели, которые становятся излюбленными объектами литературоведческих и историко-философских научных изысканий. Кафку, Сартра и Камю объединяют поиск смысла бытия, поиск того, что содержит в себе основные ценности и идеалы бытия: красоту, добро, истину, справедливость, свободу.

Ключевые слова: экзистенциальная философия, философия абсурда, ангажированность, модернизм, эклектика, поэтика, вторая Мировая война, холодная война.

During the life of Kafka, few of his stories were published in magazines and published in separate editions (“Observation”, 1913; “Sentencing and Stoker”, 1913; “Transformation”, 1916; “Village Doctor”, 1919; “The Hunger Artist”, 1924). Despite this circumstance, already in 1915 he received one of the prestigious literary prizes in Germany named after T. Fontane. Kafka is a poet of sympathy and compassion.

The writer’s best novel is “The Process”, which describes the persecution of a person by the state machine for slander, in this “Kafka” absurdity, like in his other novel, “The Castle”, one sees a prediction of totalitarianism, which ultimately leads humanity to collapse. In the middle of twentieth century, existentialist philosophers appear on the scene of French literature, among whom Jean-Paul Sartre and Albert Camus are recognized as the brightest representatives, writers who become the favorite objects of literary and historical-philosophical scientific research. The goal of Kafka, Sartre and Camus, the masters of the pen was one — the search for the meaning of life, the search for what contains the basic values and ideals of life: beauty, good, truth, justice, freedom.

Keywords: existential philosophy, philosophy of the absurd, engagement, second world war, cold war.