Глагол как самостоятельная часть речи, обозначающая действие или состояние, отвечает на вопросы: что делать? что сделать? что делает? что сделает? что будет делать? что делал? что сделал? и пр.

Выясним, на какие вопросы отвечает глагол в русском языке, если определим его конкретную грамматическую форму вида, наклонения, времени, лица, числа, рода.

Чтобы правильно задать вопрос к глаголу, исходим из того, что эта самостоятельная часть речи обозначает действие или состояние. Его начальной формой является инфинитив.

Вопросы к глаголу в форме инфинитива

Инфинитив, или неопределенная форма глагола, обозначает действие безотносительно к лицу и ко времени его протекания. Его важным постоянным грамматическим признаком является совершенный или несовершенный вид. В зависимости от видовой принадлежности к неопределенной форме глагола ставятся вопросы:

- что сделать? (совершенный вид);

- что делать? (несовершенный вид).

Мне надо (что сделать?) узнать его намерения.

Родину (что делать?) любить — это значит (что делать?) беречь её богатства.

Чтобы поставить вопрос к глаголу в какой-либо грамматической форме, далее необходимо выяснить наклонение. В русском языке различают изъявительное, повелительное и условное наклонение глагола, каждое из которых обладает своими специфичными признаками.

Что такое глагол?

Рассмотрим характерные вопросы глаголов, которые можно поставить к словам этой части речи в форме одного из трех наклонений.

Вопросы к глаголам изъявительного наклонения

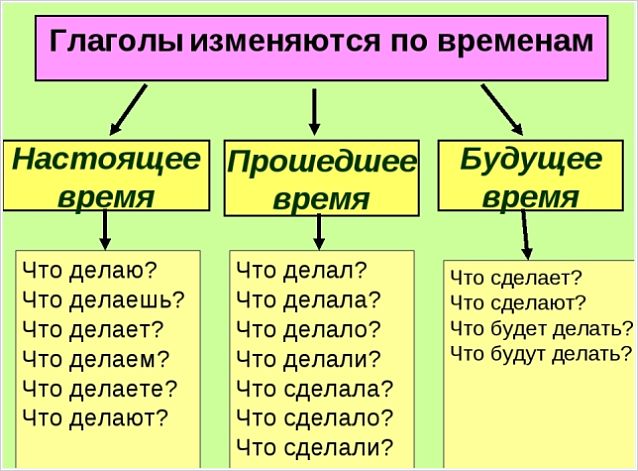

Глаголы несовершенного вида изменяются по лицам и числам в формах настоящего и будущего времени. В соответствии с видовой принадлежностью к личным формам глагола настоящего времени зададим соответствующие вопросы:

- 1 лицо я (что делаю?) гуляю — мы (что делаем?) гуляем

- 2 лицо ты (что делаешь?) гуляешь — вы (что делаете?) гуляете

- 3 лицо он (что делает?) гуляет — они (что делают?) гуляют.

Глаголы совершенного вида не имеют форм настоящего времени, а образуют формы простого будущего времени, которые отвечают на вопросы:

- 1 лицо я (что сделаю?) нарисую — мы (что сделаем?) нарисуем

- 2 лицо ты (что сделаешь?) нарисуешь — вы (что сделаете?) нарисуете

- 3 лицо он (что сделает?) нарисует — они (что сделают?) нарисуют.

Глаголы несовершенного вида образуют формы сложного будущего времени с участием вспомогательного слова «быть», которое приобретает личные формы, в сочетании с неопределённой формой смыслового глагола. В постановке вопросов используются те же личные формы глагола «быть»:

- 1 лицо я (что буду делать?) буду читать — мы (что будем делать?) будем читать

- 2 лицо ты (что будешь делать?) будешь читать — вы (что будете делать?) будете читать

- 3 лицо он (что будет делать?) будет читать — они (что будут делать?) будут читать.

Глаголы в форме прошедшего времени обозначают уже состоявшееся действие, которое произошло до момента речи о нём. В формах прошедшего времени глаголы не имеют лица, а изменяются по родам и числам. В соответствии с их видовой и родовой принадлежностью и категорией числа к глаголу в форме прошедшего времени поставим следующие вопросы:

- ученик (что делал?) читал — ученик (что сделал?) прочитал (м. р.);

- девочка (что делала?) шила — девочка (что сделала?) пришила (ж .р.);

- солнце (что делало?) сияло — солнце (что сделало?) засияло (ср. р.);

- дети (что делали?) плавали — дети (что сделали?) переплыли (мн. ч.)

Вопросы к глаголу в повелительном наклонении

Глагол в форме повелительного наклонения обозначает побуждение к действию в виде совета, просьбы, пожелания, приказа, запрета и пр. Слова этой части речи имеют грамматические формы только 2 лица единственного или множественного числа.

В соответствии с видовыми различиями к глаголу в формах повелительного наклонения следует задать вопросы:

- ты (что делай?) неси — ты (что сделай?) принеси;

- вы (что делайте?) скажите — вы (что сделайте?) расскажите.

Вопросы к глаголу в форме условного наклонения

Глагол в форме условного наклонения выражает возможность действия или состояния при соблюдении некоторых необходимых условий. Такое слово напоминает форму прошедшего времени, к которой присоединяется частица «бы». Соответственно глагол в форме условного наклонения не имеет категории времени и лица, а изменяется по родам и числам и отвечает на те же вопросы, но с участием формообразующей частицы:

- он (что делал бы?) говорил бы — он (что сделал бы?) уговорил бы;

- она (что делала бы?) пела бы — она (что сделала бы?) спела бы;

- оно (что делало бы?) светило бы — оно (что сделало бы?) засветило бы;

- они (что делали бы?) брали ба — они (что сделали бы?) собрали бы.

Вопросы к безличным глаголам

Безличные глаголы обозначают действие или состояние человека или природы, не связанное с действующим лицом. По грамматической форме они совпадают с формами 3 лица единственного числа настоящего, прошедшего или будущего времени глагола изъявительного наклонения или условного. В соответствии с категорией вида и времени к безличному глаголу ставятся вопросы:

- (что делает?) смеркается;

- (что сделает?) рассветёт;

- (что будет делать?) будет светать;

- (что делало?) светало;

- (что сделало?) рассвело;

- (что делало бы?) знобило бы;

- (что сделало бы?) рассвело бы.

Итак, в русском языке глагол отвечает на вопросы в полном соответствии с его грамматической формой вида, наклонения, времени, лица, числа и рода.

Источник: rus-yaz.com

Что такое спряжение глаголов

Школьная программа уделяет понятию спряжение глаголов несколько часов. Но те, кто получил среднее, а нередко и высшее образование, часто сомневаются в том, к какому типу относится то или иное описание действия. В деловом, личном и любом другом тексте глаголы показывают намерение, предлагают, рекомендуют, просят. От того, правильно ли они написаны, зависит впечатление, которое останется у читателя, и то, как будет понятна основная мысль. Критерий спряжения позволяет выяснить, какие гласные писать в окончаниях личных форм глаголов, если на них не падает ударение.

В современном русском языке два спряжения — I и II. Найти, к которому из них относится глагол, можно по форме инфинитива или по ударной гласной в окончании. Есть также несколько исключений и устаревших слов, которые спрягают по собственным правилам. В школе многие из этих моментов рассматривают недостаточно подробно.

В памяти остается, что для проверки глагол ставят в начальную форму. Выпускники вспоминают также рифмы, которые помогают вызубрить исключения. Более сложные случаи не рассматривают, поскольку среднее образование направлено на закрепление основных навыков письма.

Что такое спряжение?

Спряжение представляет собой изменение числа глагола — единственное и множественное — и его лица — 1, 2 и 3. Этот признак есть у слов настоящего и неосложненного будущего времени. В прошедшем атрибутов меньше, оно имеет только род и число.

| Спряжение | Окончание | Пример |

| I | -УТ или -ЮТ | лить — льют |

| II | -АТ или -ЯТ | садиться — садятся |

Спряжение определяют, ставя слово в третье лицо множественного числа. Частицу -СЯ, показывающую возвратность, не учитывают.

Ниже рассмотрены случаи, когда ударение падает на другие части слова и необходимо удостовериться, какую букву ставить. Для этого глагол ставят в инфинитив.

Глаголы совершенного и несовершенного вида

Глаголы первого спряжения

В исходной форме эта часть речи отвечает на вопросы: Что делать? и Что сделать? Ее отличительные признаки — суффиксы ть , ти или чь и нулевое окончание. Спряжение выясняют по безударной гласной, стоящей между суффиксом и корнем.

Все словоформы, образованные присоединением приставки или возвратной частицы -СЯ, имеют тот же тип, что первоначальное слово.

Пример: копать; вы копать; про копать; копать ся .

Глаголы второго спряжения

Сюда относят все слова, принадлежащие к этой части речи и имеющие окончание в личной форме, на которое не падает ударение.

Спряжение — неизменяемый атрибут глагола, оно не зависит от приставок или возвратных частиц, дополняющих основу.

Вопросы и окончания

Найти букву в окончании слова, описывающего действие, на которую не падает ударение, можно, если определить, к какому спряжению оно принадлежит. Окончания спрягаемых глаголов содержат строго определенные безударные гласные. Для I спряжения это Е, У или Ю, а для II — И, А или Я.

Спряжение глаголов в настоящем времени

Настоящее время описывает действие, которое происходит, продолжается в этот момент. Получают эту форму, добавляя к инфинитиву личное окончание.

Пример: описывать I, колотить II

| ед. ч. | мн. ч. | |

| 1 л. | описываю, колочу | описываем, колотим |

| 2 л. | описываешь, колотишь | описываете, колотите |

| 3 л. | описывает, колотит | описывают, колотят |

Спряжение глаголов в будущем времени

В русской грамматике глаголы будущего времени бывают совершенными и несовершенными. Первый вариант описывает действие, которое предполагают совершить. Образуют его путем добавления приставки к слову в настоящем времени или через противопоставление. Проспрягать глаголы в совершенном будущем времени можно по тем же правилам, что действуют для настоящего.

Пример: кусаю (н.в.) — покусаю (б.в.), рычу (н.в.) — зарычу (б.в.); лягаю (н.в.) — лягну (б.в.), прыгаю (н.в.) — прыгну (б.в.).

Причастный оборот в русском языке

Пример: выкусить II

| ед. ч. | мн. ч | |

| 1 л. | выкушу | выкусим |

| 2 л. | выкусишь | выкусите |

| 3 л. | выкусит | выкусят |

Несовершенное будущее время образуют добавлением глагола «буду» или «стану» к инфинитиву. Он и меняется при спряжении в этом случае.

Пример: жевать I

| ед. ч. | мн. ч | |

| 1 л. | буду жевать | будем жевать |

| 2 л. | будешь жевать | будете жевать |

| 3 л. | будет жевать | будут жевать |

Спряжение глаголов в прошедшем времени

В русском языке слова, описывающие действие, в прошедшем времени не обладают признаком спряжения. Они могут меняться по числам и лицам, но окончания при этом остаются одинаковыми.

Пример: остаться II

| ед. ч. | мн. ч | |

| 1 л. | оставался | оставались |

| 2 л. | оставался | оставались |

| 3 л. | оставался, оставалась, оставалось | оставались |

Род появляется у глаголов в прошедшем времени только в третьем лице единственного числа.

Повелительное наклонение

Повелительное наклонение побуждает к активности, передает требование или просьбу. Образуют эту форму добавлением суффикса -И- к основе в настоящем или будущем времени второго лица. В единственном числе получившееся слово обладает нулевым, а во множественном — окончанием ТЕ.

Понятие спряжения в повелительном наклонении отсутствует. Если необходимо проспрягать такую форму слова, его переводят в изъявительное наклонение и рассматривают в обычном порядке.

Условное наклонение

Сослагательное (условное) наклонение применяют, когда хотят отметить возможность, желательность действия. При этом к основе в форме прошедшего времени присоединяют частицу -БЫ. Лицо в таком случае определяют по местоимению, а время — с помощью дополняющих слов.

Поскольку в этой форме применяют глагол в прошедшем времени, у него нет признака спряжения. Найти его можно, если перевести слово в изъявительную форму.

Изменение глаголов по лицам и числам

Подобрать окончание глагола под ударением или безударный инфинитив, значит найти верное его спряжение. Зная его, можно легко проверить спорную букву, если поставить слово в нужную личную форму. При этом лучше отбросить приставки и частицы, поскольку они не влияют на признак спряжения.

Возвратные и невозвратные глаголы в русском языке

Глаголы-исключения

Система спряжений включает ряд слов, которые попадают под отдельные правила при изменении по лицам и числам. Это исключения. В школьной программе изучают 13 таких глаголов:

Определение того, что слово относится к исключениям, поможет выбрать окончания в личных формах. Этот список стоит заучить наизусть.

Разноспрягаемые глаголы

Часть слов, описывающих действие, могут иметь формы, характерные как для I спряжения, так и для II. В школьной программе их проходят под названием разноспрягаемые.

Существуют также устаревшие глаголы, спряжение которых основано на отличающемся от современного наборе времен.

Это слова «быть», «есть», «надоесть», «создать» и «дать», а также производные от них, получаемые добавлением приставок: проесть, выбыть, отдать.

Вопрос о том, сколько существует исключений по разным признакам, зависит от глубины исследования. В университетском курсе русского языка рассматривают недостаточные глаголы, у которых нет части личных форм, и изобилующие, которые могут спрягаться двояким образом.

Пример: победить не имеет множественного числа первого лица. Для его обозначения применяют составную форму Смогу победить.

Пример: двигать – двигает, движет.

Понятие спряжения — сложная тема, включающая массу исключений, архаичных и неправильных форм. Знать общие правила нужно для выбора верных окончаний глаголов при письме. Чтобы узнать, куда отнести то или иное слово, достаточно выполнить три последовательных шага.

- Определяем личное окончание для множественного числа, третьего лица. Если на него падает ударение, спряжение выбирают на слух.

- Если в слове другая ударная часть, ставим его в форму инфинитива. Ко II спряжению относят исключения, оканчивающиеся на ЕТЬ (7) и АТЬ (4) и все глаголы на ИТЬ, кроме 6. Остальные глаголы имеют I спряжение.

Эта легкая формула поможет разобраться, какую букву ставить в окончании глаголов. Варианты безударных гласных собраны в таблицу. Чтобы запомнить часто применяемые исключения, пользуются стихотворениями.

Источник: russkijyazyk.ru

Презентация на тему Что такое глагол?

Кто жить умеет по часам И ценит каждый час, Того не надо по утрам Будить по десять раз. И он не станет говорить, Что лень ему вставать, Зарядку делать, руки мыть И застилать кровать.

- Главная

- Русский язык

- Что такое глагол?

Слайды и текст этой презентации

Источник: mypreza.com