«Войны древности: Спарта» от воронежской World Forge получилась противоречивой игрой. Как уже писала «Игромания», при всех новациях и свежих идеях «Спарта» была очень несбалансированной. Многие вещи либо не работали вовсе, либо работали со сбоями. Проблемы крылись в ключевых для RTS вещах: балансе и дизайне миссий.

«Судьба Эллады» , первое официальное дополнение, рассказывает о том, как пала жертвой собственных амбиций Спарта и как удачно этим воспользовался Александр Македонский. Но мы, признаться, ждали в первую очередь работы над ошибками. Судя по игре, определенные успехи есть, но до конца избавиться от проблем все же не удалось.

Игру обещали сделать динамичнее, сложнее, избавившись таким образом от наиболее вопиющих дыр в балансе. Для этого, в частности, увеличилась скорость развития: уменьшилось время на постройку зданий, сократилась их стоимость. Но все опять уперлось в неровный дизайн миссий. Местами игра действительно держит в напряжении, вынуждая планировать свои действия буквально по секундам.

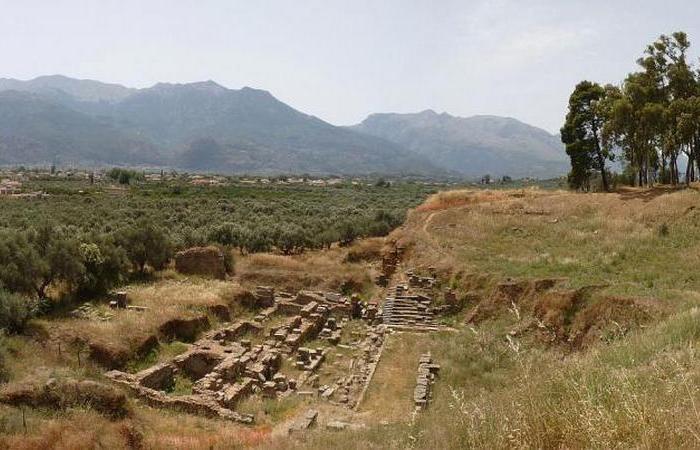

ИСТОРИЯ СПАРТЫ НА КАРТЕ : Где находилась Древняя Спарта? Как жили спартанцы?

Опасные и хорошо вооруженные враги толпами штурмуют базу, заставляя куда активнее использовать те самые ловушки, которыми мы восхищались в оригинале. Можно задействовать возвышенность, обрушивая на головы врагов камни и стрелы. Такое в стратегиях встречается, мягко говоря, нечасто. Огромное значение придается и отстройке стен вокруг базы: этот момент тоже проработан куда тщательнее, чем во многих других проектах.

В условиях дикого напряжения заработал, наконец, конструктор для экипировки подчиненных оружием и щитами, которые остаются от поверженных врагов. Чужое оружие дешевле, а характеристики у него выше, поэтому очень важно быстро поднять все, что упало. Выросло значение героев и их способностей.

Однако напряженные миссии могут смениться совершенно усыпляющими упражнениями с тактикой раша (это когда обводишь всех рамкой и просто кликаешь на врага). В итоге складывается страшная для любой современной стратегии ситуация: игра позволяет спокойно копить ресурсы и армию, не отвлекая нас от просмотра телевизора или чтения книги, чтобы потом одним мощным ударом выполнить основную задачу, даже не заметив какие-то дополнительные поручения. С последними, кстати, тоже все очень неровно: где-то мы буквально через шаг встречаем NPC, готовых оказать помощь в обмен на выполнение их просьбы, а какие-то миссии совершенно пусты. Незаметны и враждебные всем войска, которые должны были выполнять роль ходячих источников опыта и нового, уникального оружия.

И вот еще печальное наблюдение: многое здесь зависит не от вас, а от геймдизайнера. Решив, что в этой миссии мы должны не штурмовать стены вражеской базы, а непременно искать другие пути, он просто не позволит нанимать юнитов с осадными лестницами, хотя такое решение не мотивированно абсолютно ничем. То же и с огнем, которым, по идее, можно выжигать вражеские постройки на расстоянии, без непосредственного контакта с неприятелем. Полноценно этот прием работает только в тех случаях, когда этого хотят дизайнеры.

Это СПАРТА! — Анимация

Наконец, на месте фирменное для World Forge нежелание или неумение придумывать и грамотно балансировать разные по вооружению, строительству и тактике фракции (см. где-то по соседству нашу рецензию на их же «Золотую Орду» ). Различия между спартанцами и македонцами в большинстве своем укладываются в разные названия для одних и тех же, по сути, сооружений и юнитов.

Все это на самом деле очень печально. Самая перспективная (мы не устанем это повторять) отечественная RTS не смогла выкарабкаться из-под груды собственных наработок. И это уже третья, если считать «Золотую Орду», попытка. Местами игра стала живее, сложнее и интереснее, но ее составные части никак не сложатся в цельный, работающий механизм. С интересом ожидаем четвертый заход.

Реиграбельность — нет

Классный сюжет — нет

Оригинальность — да

Легко освоить — да

Оправданность ожиданий: 55%

Геймплей: 6

Графика: 7

Звук и музыка: 5

Интерфейс и управление: 5

Дождались? Теоретически интересная и где-то даже инновационная стратегия, которая по-прежнему не знает, как грамотно использовать свой потенциал.

Рейтинг «Мании»: 6,0

«Средне»

Источник: www.igromania.ru

masterok

Спарта – один из наиболее могущественных городов-государств древней Греции. В определенный исторический этап именно Лакония (область, в которой располагалась Спарта) стала гегемоном на всем эллинском полуострове. Однако затем Спарта буквально исчезла со страниц истории. Вспоминая школьный курс, большинство людей даже не сможет вспомнить каких-либо упоминаний об этом таинственном исчезновении.

Что же случилось с храбрыми спартанцами?

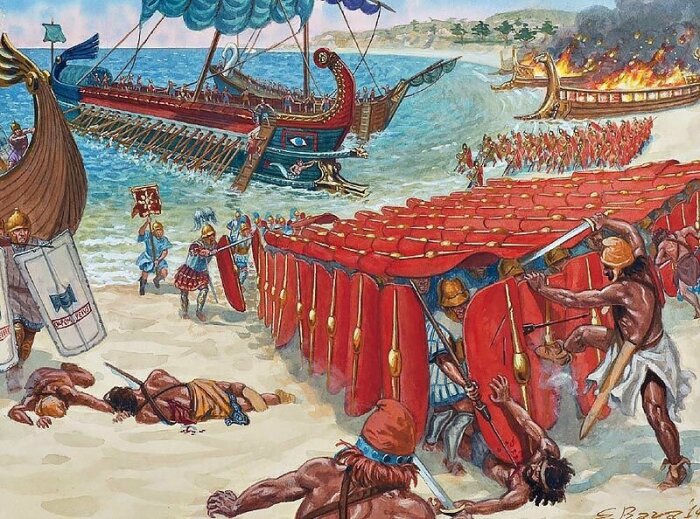

После греко-персидских воин в Греции разразилась Пелопонесская война. В ней лбами столкнулось два мощных военно-политических союза. Первый был сформирован Афинами и носил название Делосский союз. Второй — Спартой и носил название Пелопонесский союз. Оба великих города-государства тянули на себя одеяло в вопросе гегемонии над всей Грецией.

Благодаря войне с персами Афины смогли невероятно усилиться. Произошло это на фоне ослабления других городов, а также благодаря тому, что именно Афины, будучи крупнейшим портом Эллады и крупнейшей греческой верфью, стали собирать со всех союзников деньги на поддержание «общегреческого флота». Само собой, очень быстро афинская олигархия стала тратить деньги всей Греции не только на флот.

Спарта также значительно усилилась в ходе войн с персами, собрав благодаря своему «победному авторитету» коалиции из более мелких городов. Усиление и рост богатства Лаконии не нравился Афинам, а потому центр греческой демократии начал плести интриги против Спарты. Постепенно отношения между бывшими союзниками накалялись, после чего между Афинами и Спартой вспыхнула война. Поводом для конфликта стало то, что Афины вмешались в разборку двух более мелких городов, входящих в сферу влияния спартанцев.

Почти 30 лет Греция обливалась кровью в братоубийственной войне. Вчерашние союзники резали друг друга с 431 по 404 год, пока война не закончилась победой Пелопонесского союза и Спарты. Лакония стала единоличным и абсолютным гегемоном во всей Греции. Однако в долгосрочной перспективе победа в войне за господство сыграла с храбрыми спартанцами злую шутку. В бесконечных конфликтах между полисами и в постоянных восстаниях рабов-илотов, спартанцы теряли своих «лучших людей», немногочисленных граждан кои и осуществляли в городе-государстве политическую власть.

Сокращение правящей прослойки, падение спартанской военной мощи и изоляционистская политика Лакедемона в итоге привела к тому, что ее гражданство просто выродилось. Утрата военного господства совпала с ростом олигархии в правящих кругах Спарты. Постепенно новоявленный гегемон стал терять не только военную, но и политическую силу. Коррупция и сепаратизм за считанные годы развалили Пелопонесских союз в результате чего полисы вновь возобновили грызню за ресурсы и влияние на полуострове.

В итоге, к второй половине VI века до нашей эры гордая Спарта уже представляла достаточно жалкое зрелище, граждане которой были готовы продавать свои копья и клинки всякому, кто достаточно заплатит. Тогда же Греция будет захвачена Филиппом II Македонским, отцом будущего создателя первой универсальной империи – Александра Великого. В истории Греции начнется новая страница, где Спарте будет отведена роль даже не на вторых ролях. После смерти Александра Македонского, греки в очередной раз начнут резаться друг с другом. Это приведет к серии конфликтов Ахейского союза, Македонии и независимых полисов.

В 195 году Спарта будет окончательно разгромлена ахейской коалицией, а в 147 году покинет союз и станет на сторону иноземных захватчиков – римлян. Меньше, чем за год сыны Марса полностью покорят Элладу. В знак уважения и памяти о былом величии сенат Рима дарует Спарте и Афинам право на самоуправление. Но если Афины в силу удачного расположения останутся крупнейшим портом Греции и центром культуры, Спарте будет отведена участь деревни со славной историей.

Источник: masterok.livejournal.com

Это Спарта!

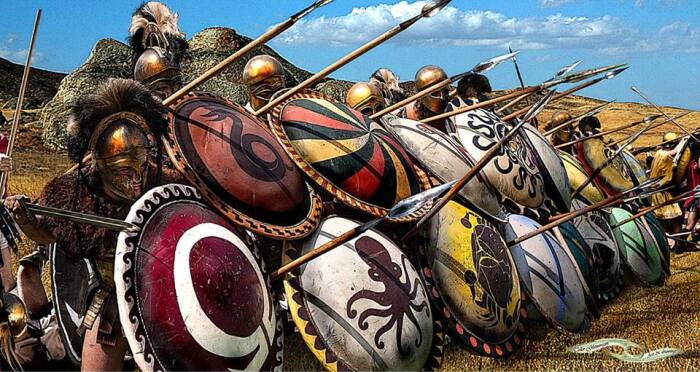

Страна, о которой будет рассказано в статье, называлась Лакедемон, и её воинов всегда можно было узнать по греческой букве λ (лямбда) на щитах. Но вслед за римлянами все мы теперь называем это государство Спартой.

Название «Спарта» чаще всего связывают с древнегреческим словом, означающим «род человеческий», либо близким к нему – «сыны земли».

Территория спартанского государства представляла собой плодородную долину реки Эврот между горными хребтами Парнон и Тайгет. Но был у Лаконики и существенный недостаток – неудобное для мореплавания побережье, возможно, поэтому спартиаты, в отличие от жителей многих других греческих государств, не стали искусными мореплавателями и не основали колоний на побережье Средиземного и Черного морей.

Абсолютное большинство наших современников уверены, что Спарта была тоталитарным государством, общественное устройство которого порой называют «военным коммунизмом». Спартиатов многие считают непобедимыми «железными» воинами, коим не было равных, но при этом – тупыми и ограниченными людьми, которые разговаривали односложными фразами и все время проводили в военных упражнениях.

Но нам ли, россиянам, разгуливающим по улицам с медведем в обнимку, бутылкой водки в кармане и балалайкой наперевес удивляться черному пиару и верить грекам враждебных Спарте полисов? Мы же, в конце концов, не скандально знаменитый британец Борис Джонсон (бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел), который совсем недавно, внезапно прочитав на старости лет Фукидида (вот уж, поистине, «не в коня корм») сравнил древнюю Спарту с современной Россией, а Великобританию и США, разумеется, с Афинами.

Жаль, что ещё Геродота не почитал. Особенно ему, вероятно, понравился бы рассказ о том, как прогрессивные афиняне сбросили послов Дария со скалы — и, как и подобает истинным светочам свободы и демократии, гордо отказались приносить извинения за это преступление.

Не то, что глупые тоталитарные спартанцы, которые, утопив персидских послов в колодце («земли и воды» предложили в нем поискать), посчитали справедливым отправить к Дарию двух высокородных добровольцев – чтобы царь имел возможность поступить с ними так же.

И не то, что персидский варвар Дарий, который, видите ли, не захотел явившихся к нему спартиатов ни топить, ни вешать, ни четвертовать — дикий и невежественный азиат, по-другому и не назовешь.

Но раз претендующие называться серьезными политики сравнивают нас сейчас с древней Спартой, давайте попробуем разобраться с ее государственным устройством, традициями и обычаями. И попытаемся понять, нужно ли считать обидным это сравнение.

Торговля, ремесленничество, земледелие и прочий грубый физический труд, действительно, считались в Спарте занятиями, недостойными свободного человека. Гражданин Спарты должен был посвящать свое время более возвышенным вещам: гимнастике, поэзии, музыке и пению (Спарту даже называли «городом прекрасных хоров»).

Результат: культовые для всей Эллады «Илиаду» и «Одиссею» создал… Нет, не Гомер, а Ликург: именно он, ознакомившись в Ионии с разрозненными песнями, приписываемыми Гомеру, предположил, что те являются частями двух поэм, и расположил их в «нужном», ставшем каноническом, порядке. Это свидетельство Плутарха, конечно, не может считаться истиной в последней инстанции. Но, вне всяких сомнений, он взял этот рассказ из каких-то, не дошедших до нашего времени, источников, которым вполне доверял. И никому из его современников эта версия не показалась «дикой», абсолютно невозможной, недопустимой и неприемлемой. В художественном вкусе Ликурга и его способности выступить в роли литературного редактора величайшего поэта Эллады никто не усомнился.

Давайте продолжим рассказ о Ликурге. Его имя означает «Волчья отвага», и это самый настоящий кенинг: волк – священное животное Аполлона, более того, Аполлон мог превращаться в волка (а также в дельфина, ястреба, мышь, ящерицу и льва). То есть, имя Ликурга может означать «Отвага Аполлона».

Ликург был из дорийского рода Еврипонтидов и мог стать царем после смерти старшего брата, но отказался от власти в пользу его еще не рожденного ребенка. Что не помешало недругам обвинить его в попытке узурпации власти. И Ликург, подобно многим другим, страдающим избыточной пассионарностью эллинам, отправился в путешествие, посетив Крит, некоторые полисы Греции и даже Египет.

В ходе этой поездки, у него возникли мысли о реформах, необходимых его Родине. Реформы эти были настолько радикальными, что Ликург счел необходимым сначала проконсультироваться у одной из дельфийских пифий. Прорицательница заверила его, что задуманное им принесет Спарте пользу – и теперь Ликурга было уже не остановить: он вернулся домой и известил всех о своем желании сделать Спарту великой.

Услышавший о необходимости реформ и преобразований царь, тот самый племянник Ликурга, вполне логично предположил, что его сейчас будут немножечко убивать – чтобы не стоял на пути прогресса и не заслонял народу светлое будущее. И потому сразу же побежал прятаться в ближайшем храме. С огромным трудом его из этого храма вытащили и заставили выслушать новоявленного Мессию.

Узнав, что дядя согласен оставить его на троне в качестве марионетки, царь облегченно вздохнул и в дальнейшие речи уже не вслушивался. Ликург учредил Совет старейшин и Коллегию эфоров, землю поделил поровну между всеми спартиатами (получилось 9 000 наделов, обрабатывать которые должны были закрепленные на них илоты), запретил в Лакедемоне свободное обращение золота и серебра, а также – предметы роскоши, практически ликвидировав тем самым на долгие годы взяточничество и коррупцию.

Питаться теперь спартиаты должны были исключительно на совместных трапезах (сисситиях) – в закрепленных за каждым из граждан общественных столовых на 15 человек, являться в которые следовало очень голодными: за плохой аппетит эфоры могли и гражданства лишить. Гражданства лишался также и тот из спартиатов, кто не мог вовремя внести взнос на сисситию. Пища на этих совместных трапезах была обильной, здоровой, сытной и грубой: пшеница, ячмень, оливковое масло, мясо, рыба, разбавленное на 2/3 вино. И, разумеется, знаменитая «черная похлёбка». В её состав входили вода, уксус, оливковое масло (не всегда), свиные ноги, свиная кровь, чечевица, соль – по многочисленным свидетельствам современников, иностранцы не могли съесть даже и ложки. Плутарх утверждает, что один из персидских царей, отведав этой похлёбки, заявил:

«Теперь я понимаю, почему спартанцы так храбро идут на смерть – им милее гибель, чем такая еда».

А спартанский полководец Павсаний, попробовав после победы при Платеях пищу, приготовленную персидскими поварами, сказал:

«Смотрите, как живут эти люди! И подивитесь их глупости: имея все блага мира, они пришли из Азии, чтобы отнять у нас столь жалкие крохи. «

Спартиаты уравнивались даже после смерти: большинство из них, даже цари, хоронились в безымянных могилах. Именного надгробия удостаивались лишь воины, павшие в бою, и женщины, умершие при родах.

Теперь поговорим о положении несчастных, многократно оплаканных разными авторами, илотов и периеков. И при ближайшем рассмотрении окажется, что периеки Лакедемона жили очень даже неплохо. Да, они не могли участвовать в народных собраниях, избираться в Герусию и коллегию эфоров, и не могли быть гоплитами – только воинами вспомогательных частей.

Вряд ли эти ограничения их очень сильно задевали. В остальном же они жили не хуже, а часто даже лучше полноправных граждан Спарты: есть чёрную похлёбку в общественных «столовых» их никто не заставлял, детей из семей в «интернаты» не забирали, быть героями не требовали.

Занятия торговлей и различными ремеслами давали стабильный и очень приличный доход, так что в поздний период истории Спарты они оказались богаче многих спартиатов. У периеков, кстати, были собственные рабы — не государственные (илоты), как у спартиатов, а личные, покупные. Что также говорит о достаточно высоком благосостоянии периеков.

Земледельцы-илоты тоже особо не бедствовали, так как, в отличие от тех же «демократических» Афин, в Спарте драть с рабов три шкуры не было никакого смысла. Золото и серебро были запрещены (наказанием за их хранение была смертная казнь), копить бруски порченого железа (вес каждого – 625 г.) никому и в голову не приходило, и даже нормально поесть в своем доме было нельзя – плохой аппетит на совместных трапезах, как мы помним, был наказуем.

Поэтому спартиаты с закреплённых за ними илотов многого не требовали. В результате, когда царь Клеомен III предложил илотам получить личную свободу, заплатив пять мин (более 2 кг серебра), выкуп смогли внести шесть тысяч человек.

В «демократических» Афинах нагрузка на податные сословия была многократно большей, чем в Спарте. «Любовь» афинских рабов к своим «демократическим» хозяевам была так велика, что, когда спартанцы в ходе Пелопонесской войны заняли Декелею (район, севернее Афин), около 20 000 этих «илотов» перешли на сторону Спарты. Но даже и жесточайшая эксплуатация местных «илотов» и «периеков» запросы привыкших к роскоши аристократов и развращенного охлоса не обеспечивала, приходилось фактически грабить союзные полисы, которые очень быстро понимали, как дорого обходится им афинская демократия.

С союзных государств Афины собирали средства на «общее дело», практически всегда оказывавшееся выгодным именно Аттике и только Аттике. В 454 г до н.э. общая казна была перенесена из Делоса в Афины и расходовалась на украшение этого города новыми зданиями и храмами. За счет союзной казны были построены и Длинные стены, соединившие Афины с портом Пирей.

В 454 г. до н.э. сумма взносов союзных полисов составляла 460 талантов, а в 425 — уже 1460. Для принуждения союзников к лояльности афиняне создавали на их землях колонии – как в землях варваров. В городах особо ненадежных размещались афинские гарнизоны.

Попытки выхода из Делосского союза заканчивались «цветными революциями», либо прямым военным вмешательством афинян (например, в Наксосе в 469, на Фасосе в 465, на Эвбее в 446, на Самосе в 440–439 гг. до н.э.) Вдобавок, ещё и юрисдикцию афинского суда («самого справедливого» в Элладе, разумеется) они распространили на территорию всех своих «союзников» (которых, скорее, все же следует называть данниками). Примерно так же обходится с союзниками сейчас и самое «демократическое» государство современного «цивилизованного мира» – США. И столько же стоит дружба с Вашингтоном, стоящем на страже «свободы и демократии». Только победа «тоталитарной» Спарты в Пелопонесской войне избавила 208 больших и маленьких греческих городов от унизительной зависимости от Афин.

Дети в Спарте объявлялись общественным достоянием. О воспитании мальчиков Спарты рассказано множество глупых небылиц, которые, увы, до сих пор печатаются даже в школьных учебниках. При внимательном рассмотрении, эти байки не выдерживают критики и рассыпаются буквально на глазах. На самом деле, учеба в спартанских школах была настолько престижна, что в них воспитывалось множество детей знатных иностранцев, но не всех – только имеющих какие-то заслуги перед Спартой.

Система воспитания мальчиков называлась «агогэ» (в буквальном переводе с греческого – «увод»). По достижении возраста 7 лет мальчики забирались из семей и передавались наставникам – опытным и авторитетным спартиатам. Жили и воспитывались они в некоем подобии интернатов (агелах) до 20 лет.

Удивления это не должно вызывать, потому что во многих государствах дети элиты воспитывались примерно так же – в закрытых школах и по особым программам. Наиболее яркий пример – Великобритания. Условия в частных школах для детей банкиров и лордов там до сих пор более чем суровые, об отоплении в зимний период даже и не слышали, зато вплоть до 1917 года с родителей ежегодно взимались деньги на розги. Прямой запрет на использование телесных наказаний в государственных школах в Британии был введен лишь в 1986 г., в частных – в 2003 г.

Таким образом, как мы видим сейчас, и еще убедимся в дальнейшем, ничего особенно ужасного и выходящего за рамки в Спарте с мальчиками не делали: строгое мужское воспитание, не более.

Теперь рассмотрим ставший хрестоматийным, лживый рассказ о том, что слабых или некрасивых детей сбрасывали со скалы. Между тем, в Лакедемоне имелось особое сословие – «гипомейоны», в которое первоначально входили физически неполноценные дети граждан Спарты. Они не имели права участия в делах государства, но свободно владели полагавшейся им по закону собственностью, занимались хозяйственными делами. Спартанский царь Агесилай хромал с детства, это не помешало ему не только выжить, но и стать одним из самых выдающихся полководцев Античности.

Кстати, археологами найдено ущелье, в которое спартанцы, якобы, бросали неполноценных детей. И в нем, действительно, обнаружены останки людей, датирующиеся VI–V вв. до н. э. – но не детей, а 46 взрослых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Вероятно, данный ритуал проводился в Спарте только в отношении государственных преступников или предателей. И это была исключительная мера наказания.

За менее серьезные проступки иностранцев обычно изгоняли из страны, спартиатов – лишали прав гражданства. За незначительные и не представляющие большой общественной опасности проступки назначалось «наказание позором»: провинившийся ходил вокруг алтаря и пел специально сочиненную, позорящую его песню.

Другой пример «черного пиара» – рассказ о «профилактических» еженедельных порках, которым якобы подвергали всех мальчиков. На самом деле, в Спарте среди мальчиков раз в год у храма Артемиды Ортии проводилось состязание, которое называлось «диамастигосис». Побеждал тот, кто, молча выдерживал большее количество ударов бича.

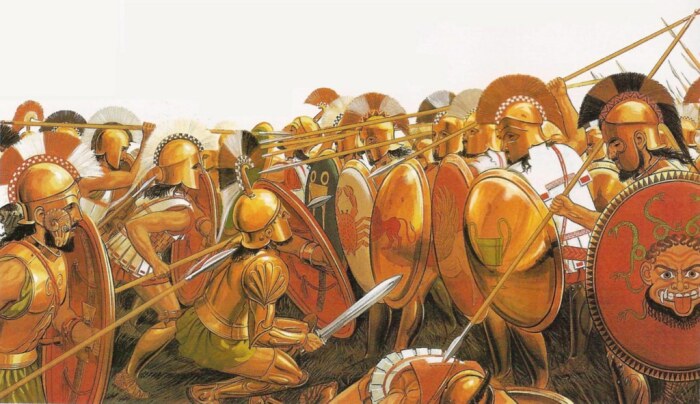

Ещё один исторический миф: байки о том, что спартанских мальчиков заставляли добывать себе пропитание воровством – якобы, для приобретения военных навыков. Очень интересно: какие именно полезные спартиатам воинские навыки можно было таким образом приобрести? Главной силой спартанского войска всегда были тяжеловооруженные воины – гоплиты (от слов гоплон – большой щит).

Детей граждан Спарты готовили не к тайным вылазкам в лагерь врага в стиле японских ниндзя, а к открытому сражению в составе фаланги. В Спарте наставники даже не учили мальчиков приемам борьбы – «чтобы они гордились не искусством, а доблестью». На вопрос, видел ли он где-нибудь хороших людей, Диоген ответил: «Хороших людей – нигде, хороших детей – в Спарте».

В Спарте, по мнению иностранцев, было «выгодно только стареть». В Спарте виновным в позоре нищего, просящего подаяние, считали того, кто первым подал ему и сделал его бездельником. В Спарте женщины обладали правами и свободой, невиданными и неслыханными в античном Мире. В Спарте осуждалась проституция и Афродиту презрительно называли Перибасо («гулящая») и Трималитис («пронзенная насквозь»). О Спарте Плутарх рассказывает притчу:

«Часто вспоминают, например, ответ спартанца Герада, жившего в очень давние времена, одному чужеземцу. Тот спросил, какое наказание несут у них прелюбодеи. «Чужеземец, у нас нет прелюбодеев», – возразил Герад. «А если все-таки объявятся?» – не уступал собеседник. «Виновный даст в возмещение быка такой величины, что, вытянув шею из-за Тайгета, он напьется в Эвроте». Чужеземец удивился и сказал: «Откуда же возьмется такой бык?» – «А откуда возьмется в Спарте прелюбодей?» – откликнулся, засмеявшись, Герад».

Разумеется, внебрачные связи были и в Спарте. Но этот рассказ свидетельствует о наличии общественного императива, такие связи не одобрявшего и осуждавшего.

Когда стали взрослыми первые дети, воспитанные по его заветам, престарелый законодатель снова отправился в Дельфы. Уезжая, он взял с сограждан клятву, что до его возвращения в его законы не будут внесены изменения. В Дельфах он отказался принимать пищу и умер от голода. Опасаясь, что его останки перенесут в Спарту, и граждане будут считать себя свободными от клятвы, перед смертью он распорядился сжечь свой труп и бросить пепел в море.

О наследии Ликурга и государственном устройстве Спарты историк Ксенофонт (IV в. до н.э.) писал: «Самое удивительное, что хотя все хвалят подобные учреждения, подражать им не желает ни одно государство».

Сократ и Платон считали, что именно Спарта явила миру «идеал греческой цивилизации добродетели». Платон видел в Спарте желаемый баланс аристократии и демократии: полная реализация каждого из этих принципов организации государства, по мнению философа, неизбежно ведет к вырождению и гибели. Его ученик Аристотель всеобъемлющую власть эфората считал признаком государства тиранического типа, но выборность эфоров была признаком государства демократического. В итоге, он пришел к выводу, что Спарту следует признать аристократическим государством, а не тиранией.

Римлянин Полибий сравнивал спартанских царей с консулами, Герусию – с Сенатом, эфоров – с трибунами.

Много позже Руссо написал, что Спарта была республикой не людей, а полубогов.

Многие историки считают, что современные понятия о воинской чести пришли в европейские армии из Спарты.

Источник: nikolay-saharov.livejournal.com