Доктор физико-математических наук Балтийского федерального университета им. И. Канта с 23-летним стажем Артем Юров доказал, что с научной точки зрения очень высока вероятность того, что все мы живем в матрице. Как сообщает сайт NN, об этом ученый рассказал в специальном видеоролике, снятом в рамках уникального проекта «Наука за минуту». Кроме того, что наша жизнь может оказаться иллюзией, вполне возможно, что у каждого из нас есть двойник во Вселенной.

Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта решили привлечь внимание молодежи к науке. Для этого они начиная с 8 февраля снимают провокационные научные видеоролики, которые затем распространяют в социальных сетях.

– На сегодняшний день создано семь эпизодов цикла «Наука за минуту». Планируется снять еще как минимум 13. Мы поняли, что, к сожалению, интерес молодежи к исследованиям и науке находится на очень низком уровне, и решили изменить ситуацию. На данный момент десятки тысяч человек уже посмотрели эти научные ролики в сети.

Лидерами проката стали «Матрица» и «Двойники», – рассказал автор идеи руководитель учебной телестудии медиацентра БФУ им. И. Канта Максим Грефцев.

В ролике «Матрица» Артем Юров харизматично рассказывает зрителям о том, что реальность может быть смоделирована на компьютере. С 15 апреля его уже просмотрели почти 83,5 тысячи человек.

⚠️Все Доказательства того что Мы живем в Матрице

В «Двойниках» калининградские ученые пытаются донести до скептически настроенных зрителей, что Вселенная может быть полна нашими двойниками и что «это не шизофрения – это современная наука».

Отметим, что Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – старейший вуз в Калининградской области.

Калиниград

(function(w,doc) < if (!w.__utlWdgt ) < w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement(‘script’), g = ‘getElementsByTagName’; s.type = ‘text/javascript’; s.charset=’UTF-8′; s.async = true; s.src = (‘https:’ == w.location.protocol ? ‘https’ : ‘http’) + ‘://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js’; var h=d[g](‘body’)[0]; h.appendChild(s); >>)(window,document);

114 просмотра

| Житель Омской области убил своих детей и брата жены, а потом покончил с собой |

1 047 просмотров

| Медики спасли омича, который неудачно пытался увеличить половой орган |

884 просмотра

| Шелест неожиданно нагрянул на стройки омских школ |

930 просмотров

| В ближайшие три года в Омске снизится численность населения |

Аноним 21.04.2015 09:02 Ответить Ответить с цитатой Пожаловаться

Это они там в Калининграде живут в матрице. а мы тут в Омске живём в грязи и чиновничьем беспределе.

Хм гость 21.04.2015 21:12 Ответить Ответить с цитатой Пожаловаться

Просто памяти надо добавить и видюху поменять :))

Серёга гость 22.04.2015 21:48 Ответить Ответить с цитатой Пожаловаться

Что он там курит,этот Морфиус.

о «сбоях» реальности. Это случаи, когда люди утверждают, что были свидетелями событий или наблюдали, как объекты ведут себя таким образом, который, казалось бы, противоречит известным законам физики. Примерами могут служить внезапное появление или исчезновение объектов, ощущение дежавю или восприятие временных искажений в структуре реальности. Хотя эти отчеты субъективны и не имеют научной проверки, сторонники утверждают, что такие сбои могут свидетельствовать об ошибках или несоответствиях в моделировании, что, по их мнению, служит доказательством в пользу теории матрицы.

4. Закон Мура и технологические достижения. Сторонники теории матрицы также приводят в доказательство ее правдивости закон Мура, который говорит, что на микрочипе количество транзисторов удваивается примерно каждые 2 года. Это предполагает, что технологический прогресс ускоряется экспоненциальными темпами. Если эта тенденция сохранится, будущие цивилизации могут развить вычислительную мощность и возможности моделирования, выходящие далеко за рамки нашего нынешнего понимания. Сторонники теории матрицы утверждают, что если такие достижения возможны, то становится все более правдоподобным, что мы уже живем в смоделированной реальности, созданной более продвинутой цивилизацией.

Важно отметить, что, хотя эти свидетельства открывают интригующие возможности, они далеки от окончательного доказательства теории матрицы. Они остаются спекулятивными и допускают альтернативные интерпретации в рамках существующих научных рамок. Скептицизм и тщательное научное исследование необходимы для объективной оценки обоснованности утверждений, которые сторонники теории матрицы приводят в качестве доказательств ее правдивости.

Контраргументы к теории матрицы

1. Бритва Оккама – это принцип, который предполагает, что самое простое объяснение обычно является наиболее достоверным. Критики теории того, что мы живем в матрице, утверждают, что она вводит ненужную сложность и предположения о природе реальности. Они утверждают, что наше нынешнее понимание мира природы, основанное на научных принципах и эмпирических данных, обеспечивает более простое объяснение существования и функционирования Вселенной, не прибегая к необходимости моделирования реальности.

2. Отсутствие прямых доказательств. Несмотря на обширные научные исследования, не было обнаружено прямых эмпирических данных, которые окончательно подтверждали бы теорию матрицы. Хотя некоторые явления, такие как квантовая механика или «сбои» реальности, можно интерпретировать как поддерживающие, они также подлежат альтернативным объяснениям в рамках нашей нынешней научной системы. Скептики утверждают, что теория матрицы без конкретных доказательств остается спекулятивной и не имеет необходимой основы для принятия.

3. Сложность моделирования. Создание моделирования, которое точно воспроизводит нашу воспринимаемую реальность, потребовало бы астрономического уровня вычислительной мощности и ресурсов. Критики теории матрицы утверждают, что уровень сложности, связанный с созданием полной и последовательной симуляции нашей Вселенной, превышает то, что в настоящее время доступно пониманию. Вычислительные требования были бы невообразимо велики, что делало бы крайне маловероятным для любой цивилизации, даже продвинутой, создание и поддержание такой сложной симуляции.

4. Фундаментальные ограничения сознания. Скептики теории, что мы находимся в матрице, указывают на то, что субъективный опыт сознания остается серьезной проблемой для моделирования. Тонкости человеческого мышления, эмоций и самосознания до конца не изучены, и их воспроизведение в симуляторе потребовало бы глубокого понимания нейробиологии и сознания. Критики теории матрицы утверждают, что до тех пор, пока мы не достигнем более глубокого понимания сознания, создание смоделированной реальности, которая может полностью имитировать человеческий опыт, находится за пределами наших нынешних возможностей.

5. Отсутствие цели или мотива. Критики теории матрицы ставят под сомнение мотив или цель, стоящие за созданием смоделированной реальности. Они утверждают, что неясно, зачем развитой цивилизации вкладывать значительные ресурсы и усилия в создание такой сложной симуляции, особенно учитывая необъятность Вселенной и потенциал для других форм исследований и открытий.

Эти контраргументы окончательно не опровергают теорию матрицы, но они подчеркивают скептицизм и научную осторожность, проявляемые многими исследователями. Ученые подчеркивают важность эмпирических данных и необходимость тщательного исследования для проверки и подтверждения экстраординарных утверждений. Хотя теория матрицы остается интригующей концепцией, в настоящее время ей не хватает необходимой доказательной базы, чтобы быть широко принятой в научном сообществе.

Научные взгляды на теорию матрицы

Многие ученые относятся к теории, что мы находимся в матрице, скептически, считая ее интересной философской концепцией, но не имеющей достаточных эмпирических доказательств. Они выступают за тщательное научное исследование, чтобы проверить теорию матрицы, прежде чем делать какие-либо выводы.

Некоторые ученые полагают, что изучение возможности смоделированной реальности может привести к новым научным исследованиям. Изучая фундаментальную природу нашей Вселенной, они надеются разработать эксперименты и наблюдения, которые могут пролить свет на вопрос о том, живем ли мы в матрице.

Научное сообщество поощряет критическое мышление, непредубежденность и стремление к знаниям. В то время как теория матрицы остается спекулятивной, ученые подчеркивают важность исследования всех правдоподобных гипотез, поскольку даже самые нетрадиционные идеи могут расширить наше понимание реальности.

Как мы можем самостоятельно искать доказательства теории матрицы

1. Сбои в реальности. Одним из направлений поиска доказательств того, что мы живем в матрице, может быть наблюдение за любыми странными или необъяснимыми событиями в нашем окружении. Это могут быть моменты, когда объекты, казалось бы, внезапно появляются или исчезают, ощущение дежавю или случаи, когда кажется, что законы физики на мгновение нарушаются. Хотя эти явления могут иметь альтернативные объяснения, наблюдение и документирование таких аномалий могло бы внести вклад в изучение теории матрицы.

2. Вычислительные ограничения. Следующим направлением поиска доказательств, что мы находимся в матрице, может быть исследование таких аспектов нашей реальности, которые потенциально могут выявить вычислительные ограничения. Например, можно понаблюдать, не сталкиваемся ли мы с какими-либо повторяющимися паттернами или случаями, когда определенные аспекты нашего окружения кажутся менее детализированными или непротиворечивыми, чем другие. Чтобы найти доказательства того, что мы живем в матрице, нужно искать признаки, которые могут свидетельствовать о запрограммированном или имитируемом характере, такие как повторяющееся поведение людей или предсказуемые результаты в определенных ситуациях.

3. Парадоксы симуляции. В поисках фактов того, что мы находимся внутри матрицы, можно поразмышлять о природе реальности и концепции парадоксов симуляции, а также подумать о возможности столкнуться с противоречиями или непоследовательностью, которые могли бы указывать на имитируемое существование. Чтобы улучшить понимание последствий жизни в матрице, можно углубиться в исследование философских вопросов о свободе воли, детерминизме и взаимосвязи между причиной и следствием.

4. Научные аномалии. Для поиска доказательств теории матрицы также стоит обратить внимание на научные явления, которые бросают вызов нашему нынешнему пониманию мира природы. Нужно искать прорывы или открытия в таких областях, как квантовая физика, космология или нейробиология, которые потенциально могли бы соответствовать принципам моделируемой реальности.

5. Личный самоанализ. Чтобы найти доказательства жизни в матрице, также можно заняться самоанализом и поразмышлять над своим собственным субъективным опытом. Подумать о моментах повышенного осознания, трансцендентных переживаниях или случаях, когда реальность могла оказаться отличной от того, что мы ожидали. Чтобы получить личное представление о природе реальности, нужно исследовать свое собственное сознание, мечты и границы своего восприятия.

Стоит не забывать, что эти наблюдения и переживания субъективны, и, хотя они могут быть интригующими, они не дают конкретного доказательства теории матрицы. Исследование теории матрицы требует критического анализа, непредвзятости и понимания научных принципов, чтобы проводить различие между совпадениями, аномалиями и подлинными доказательствами.

В заключение отметим, что теория, согласно которой мы живем в матрице, смоделированной реальности, продолжает поражать воображение и стимулировать интеллектуальные дискуссии. Хотя доказательства, подтверждающие теорию матрицы, остаются спекулятивными и не имеют прямого эмпирического подтверждения, ученые признают важность изучения нетрадиционных идей для расширения границ знаний. По мере развития нашего понимания Вселенной продолжающиеся научные исследования могут в конечном счете пролить свет на природу нашей реальности, дав ответы на интригующий вопрос о том, живем ли мы в матрице или нет.

Источник: paranormalnye-yavleniya.ru

Реальность моделируется. Что такое симулякры и живем ли мы в матрице

Человек погружен в информационный шум. Главным словом 2016 года по Оксфордскому словарю стало слово «постправда», а СМИ нередко используют фейковые материалы для моделирования общественного мнения. Реальность размывается, а причиной тому могут быть симулякры.

В новом материале STEPPE разбирается, что такое «симулякр», насколько далек мир «Матрицы» от нашего мира и почему важно развивать критическое мышление.

Происхождение понятия «симулякр», его значение

Еще во времена Древней Греции Платон выделял существование симулякров, тогда он отмечал, что симулякр — это копия копии, выдумка, которая искажает собой оригинал, исключает из реальности основной объект, симулякр является чем-то наподобие виртуальной реальности.

В более современной философии симулякр может трактоваться, как то, что симулирует объект, оригинал которого отсутствует, либо потерял свою сущность. Как отмечают Кирюшин и Асташова в своей статье «Идея симулякра в понимании виртуального: от Платона к постмодернизму»: «Современное общество — общество симуляции или спектакля; связано же это с тем, что устранена всякая соотнесенность с действительностью — общество удовлетворяется искусственными системами знаков, заменой реального — знаниями реального».

Если изначально симулякры связывали больше со сферой искусства, где художники создают искусственные образы того, что видят вокруг, либо своих мыслей, то со временем симулякры благодаря французскому философу, социологу Жану Бодрийяру приобрели более «социальный» контекст, наслаиваясь практически на все сферы нашей социальной жизни, как гипертрофированные улыбки на стоковых фотографиях внушают нам образ счастья.

Симулякр и потребление

Жан Бодрийяр начинает свою книгу «Симулякры и симуляция» с отрывка из рассказа Хорхе Луис Борхеса «О строгой науке», в котором картографы составили настолько детальную карту, что она полностью покрыла всю территорию, по которой была и создана. Затем философ отмечает, что несмотря на то, что это один из примеров симулякра, на данный момент «симуляция — это уже не симуляция территории, референциального, сущего, субстанции. Она — порождение моделей реального без оригинала и реальности: гиперреального».

Связывая данное утверждение с идеями, которые философ поднимает в других своих трудах, можно утверждать, что «символы», «идеологии» заменили для человека некую истинность, например, в «Обществе потребления» Бодрийяр отмечает, что общество потребляет уже не сами вещи, а их «знаки». То есть, можно взять за грубый пример, когда люди вешают ковры на стены не для практических целей, например, утеплить комнату (хотя это еще требует дополнительных проверок), а для того, чтобы показать свой статус, усилить «роскошность» жилища, то это как раз показатель того, как люди выходят «за рамки» изначальной цели предмета и стремятся через него предаться абстрактности, тем самым увеличивая иллюзию.

Желательно задуматься о том, какую ценность для вас имеют продукты, которые вы приобретаете. Насколько Apple с каждой новой моделью iPhone обновляет характеристики, чтобы можно было вас заинтересовать «внутренностями» телефона, а не тем, что, возможно, iPhone за счет своей оправданной или неоправданной стоимости, сильного бренда позволяет вам в обществе казаться «круче», «богаче», «моднее». Можно утвердить, что «симулякры» — это про «казаться». При этом не так важно в исступлении выбрасывать все свои вещи, уходить в отшельничество, практиковать аскетизм, гораздо важнее — иметь возможность всегда пересматривать то, чем вы пользуетесь для того, чтобы, может, не достигнуть полноценной свободы воли, но хотя бы подступиться к ней, потому что сложно однозначно сказать — действительно ли мы делаем то, что хотим, или же крупные корпорации, государства давно моделирует для нас любую свободу, иллюзию выбора, за счет той же рекламы, против которой выступал главный персонаж романа «99 франков» Фредерика Бегбедера.

Гиперреальность

В той же книге «Симулякры и симуляции» Жан Бодрийяр приводит пример Диснейленда, как то, что существует в нашем мире, но выставляется, как «воображаемый мир» по сравнению с «реальным миром». Диснейленд создает для человека гиперреальность, более приятную, более комфортную и веселую, мир, где отсутствует то, что происходит «во внешнем мире», но данный парк не замещает наш мир, а плотно в него въедается, становится симулякром, «маскирует отсутствие настоящего».

Это может соотноситься с сюжетом фильма «Шоу Трумана», где персонаж Джима Керри живет в городе, который является съемочной площадкой, декорацией, а окружающие люди актерами — симулякр, копия того, чего не существует в реальности. «Мир» Инстаграма также может моделировать для нас реальность, которой нет, за обилием кучи эффектов, множества попыток, дублей заснять «желаемый результат», подменить жизнь — не говоря уже о мошенниках, что могут создать фейковый аккаунт, загрузить чужие фотографии в своих целях.

Дисмаленд, арт-проект Бэнкси, фото

Также примером, который приводят при разборе работ Бодрийяра, является пример с Войной в Персидском заливе, которой, как отмечал Бодрийяр, «не было». Убийства, перестрелки, иные злодеяния имели место быть, но касательно данной войны, по мнению Бодрийяра, а также ряда других экспертов шла беспринципная пропаганда, как со стороны Ирака, так и со стороны США, что, в конечном счете, для простого обывателя выглядит как контролируемый поток информационного шума с телевизора.

«В отличие от предыдущих войн, которые имели определенные политические цели — завоевание или доминирование, тем, что поставлено на карту сейчас является сама война: ее статус, ее смысл, ее будущее. Она не имеет иной цели, кроме доказательства самого своего существования (этот кризис идентичности касается существования каждого из нас)», — отмечал Бодрийяр в «Духе терроризма. Войны в Заливе не было».

Война в Персидском заливе, фото

Возьмем в пример нынешние конфликты, как правительства подменяют понятия, а СМИ продолжают и дальше развивают идеи властей, вводя значения «военной операции», пользуясь правом на самооборону в свою пользу, обвиняя друг в друга во всех бедах мира, заполоняя интернет-пространство чрезмерно огромным количеством информационного мусора, фейков, уток, качественно поставленных сценок, видео, фотографий.

Можно задуматься о том, насколько существенна сама война и не используют ли ее для того, чтобы помыкать умами общества. Никто не ставит под сомнение, что что-то действительно происходит: люди гибнут, здания разрушаются, экономики падают, пропаганда работает. Волей-неволей это может привести к мыслям: возможно, люди у власти и сами подвержены провокациям, стараясь закидать друг друга обвинениями из разряда: «а вот у нас были данные, что вы нападете, поэтому мы напали первыми».

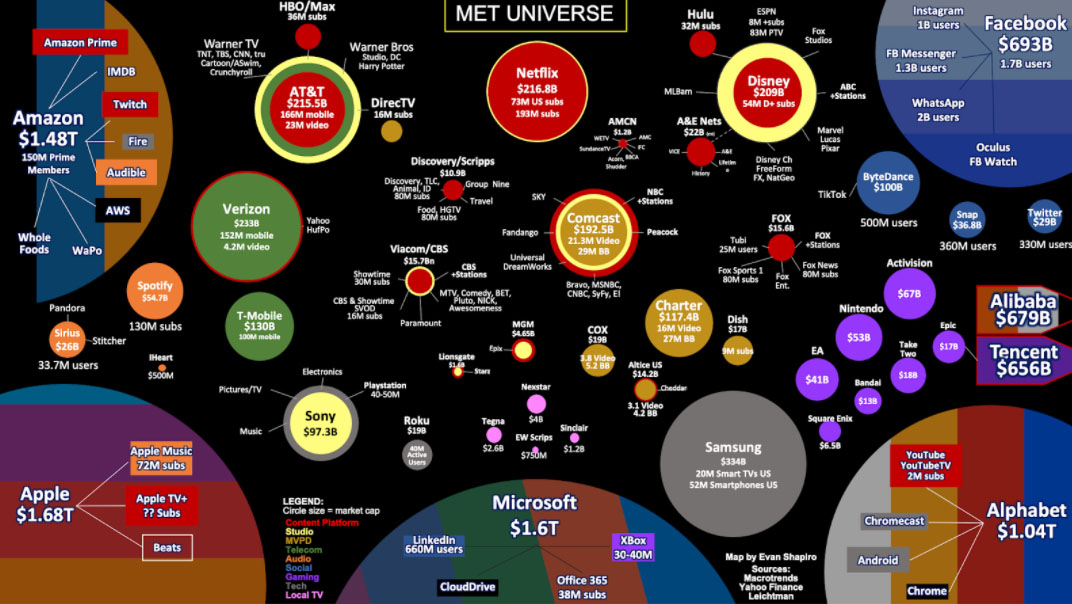

карта Вселенной медиа, развлечения и технологий, фото

СМИ могут и старательно моделируют для зрителя реальность, создают ту же гиперреальность, мир победивших иллюзий — вот к чему ведет Бодрийяр. Не говоря уже о том, что в большинстве случаях люди пролистают новости, удивятся, ужаснутся, пообсуждают с окружающими, пойдут дальше или начнут смотреть развлекательный контент, как зрители на спектакле, обезличенные, живущие искусственно, о чем говорил французский философ Ги Дебор в своей работе «Общество спектакля».

В засилье информационного шлака и обилия генерируемых иллюзий важно развивать критическое мышление, а также изучать виды логических ошибок. В конце концов, скорей всего, социологически, культурно человек не избавится от целого вороха иллюзорных понятий, морального релятивизма, но каждая личность сможет получить хоть какие-то средства для «интеллектуализации» поступающей информации, а углубление в эпистемологию (дисциплина, изучающая «знание», способы познания) — это уже на усмотрение каждого желающего, и тогда, возможно, жизнь в «матрице» откладывается на неопределенный срок.

Источник: the-steppe.com