Более 4 миллиардов лет назад из космической пыли, летящей в межзвездном пространстве после взрывов новых и сверхновых звезд , под воздействием сил притяжения образовалась прекрасная голубая планета Земля. Это третья от Солнца планета в Солнечной системе, и единственная, о жизни на которой известно человечеству.

12 ноября 2019

Поделитесь в соц.сетях

Глоссарий

Астеносфера — расположенный на глубине около 150-200 км частично расплавленный, находящийся в вязком состоянии слой.

Лава — лишенная газов, застывшая на поверхности Земли магма.

Магма — огненная масса в слое астеносферы, расплавленная, содержащая большое количество газов.

Литосферные плиты — гигантские участки земной коры, свободно перемещающиеся по вязкому слою мантии.

Области складчатости — участки земной коры между плитами литосферы, находящиеся в относительном движении, в рельефе им соответствуют горные системы суши и дна морей.

Определение литосферы

Литосферой (λίθος – «камень» и σφαίρα – «шар») называют твердую земную оболочку, которая полностью покрывает планету, защищая ее от достигающей 60000 °С температуры раскаленного ядра. Литосфера расположена между атмосферой и гидросферой сверху и астеносферой снизу. Толщина твердой оболочки Земли не однородна, и на различных участках составляет от десятков до нескольких сотен километров.

Топ вопросы по географии

Пангея

Несмотря на солидный возраст, формирование планеты не окончено до сих пор. И тонкая поверхность коры, что является домом для человека, растений и животных, и горячие недра находятся в постоянном движении. Меняются очертания материков, рельеф местности, климатические условия.

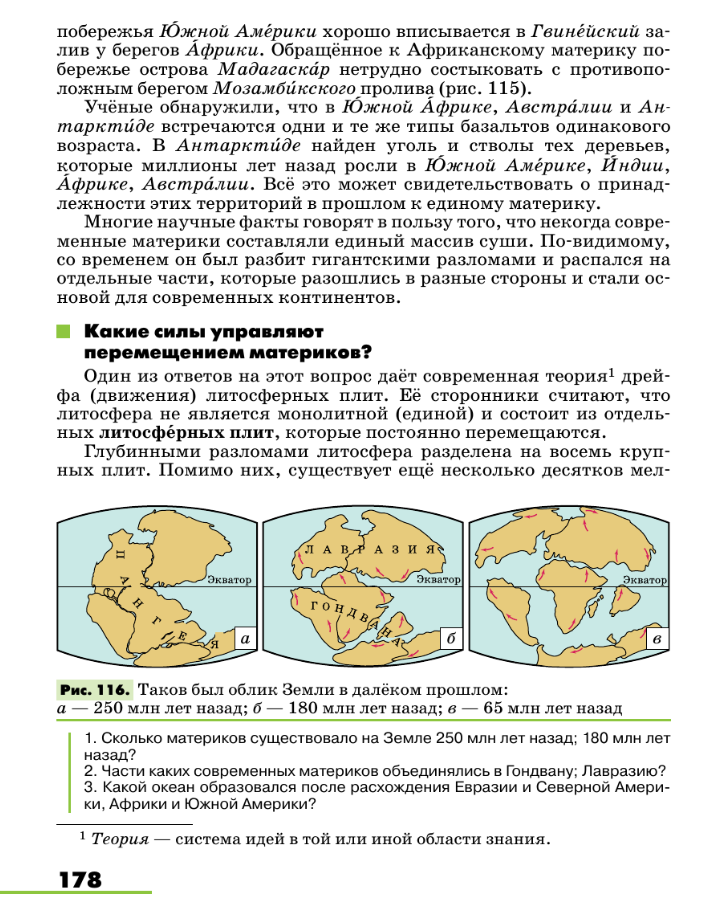

Глядя на современные космические снимки планеты с очертанием шести отдельных континентов, сложно поверить, что около 250 миллионов лет назад на планете существовал единый сверхконтинент, носящий название Пангея.

В результате активных процессов в недрах планеты единый материк раскололся на современные континенты, которые, благодаря медленному, от 2.5 см до 7 см в год (по данным различных источников), движению тектонических плит за миллионы лет удалились на максимальное расстояние.

Поднимаясь на царапающие облака горы или спускаясь в недра океана, человек считает себя покорителем природы, но ни один рукотворный небоскреб не сравнился по высоте с горами, и ни один батискаф не спустился в самую глубокую Марианскую впадину.

Поверхность литосферы не сплошная, а представлена отдельными плитами, которые в некоторых местах находят друг друга, образуя горные хребты или расходятся, формируя морские впадины.

В строении литосферы ученые выделяют восемь крупных плит и значительное количество более мелких. Плиты не зафиксированы неподвижно, а медленно передвигаются по горячей и жидкой астеносфере, образуя в местах стыков пластин зоны сейсмической активности.

Интересные факты из географии. А вы знали это? #ПопулярнаяГеография №1

География. Землеведение. 5-6 классы. Учебник

Учебник адресован учащимся 5-6 классов и входит в линию учебников по географии под редакцией О.А. Климановой и А.И. Алексеева. Методический аппарат учебника хорошо проработан и отражает замысел развивающего и личностно-ориентированного обучения; возможность параллельной работы с электронным приложением к учебнику способствует эффективному усвоению учебного материала. Учебник особенно подходит для гимназий и классов с углублённым изучением гуманитарных предметов.

Крупнейшие тектонические плиты:

- Австралийская плита

- Антарктическая плита

- Африканская плита

- Евразийская плита

- Индостанская плита

- Тихоокеанская плита

- Северо-Американская плита

- Южно-Американская плита

Строение литосферы

Если смотреть на Землю в поперечном разрезе вдоль полюсов, то можно выделить: земную кору, пограничный слой, мантию, ядро.

К литосфере относятся: земная кора, переходный слой и самый верхний, вязкий слой мантии.

Литосфера, о которой мы ведем сейчас речь — это всего лишь около 1% от радиуса земли, но именно этот 1% позволяет существовать жизни на планете.

Земная кора — самый верхний слой литосферы. В неоднородности земной коры можно убедиться, стоя на берегу и глядя на обрыв скромной реки, где слои различных пород находятся друг над другом. Найденные при раскопках полезные ископаемые (нефть, газ, железная руда, алмазы) рассказывают ученым о процессах, происходящих на планете миллионы лет назад.

Земная кора — не только самый верхний слой литосферы, но и самый тонкий — ее размер составляет от 80 километров на горных участках планеты до 30 км на равнинных. По типу земная кора делится на океаническую и материковую. Такое деление характерно только для Земли, на остальных планетах такого разделения нет, если верить показаниям космических зондов и планетоходов.

В коре материкового типа выделяют три слоя пород:

- осадочный — сформирован породами осадочного и вулканического происхождения;

- гранитный — сформирован породами метаморфического горного происхождения, которые представлен кварцем и полевым шпатом;

- базальтовый — в формировании участвовали магматические породы.

Океаническая кора состоит из осадочного и базальтового слоев.

Под земной корой, в точности повторяя ее очертания, и отделяя ее от мантии, расположен пограничный слой или поверхность Мохоровичича. Граница Мохоровичича представляет собой тонкий слой из пепла, который образуется в результате электроразрядных молний, протекающих в верхнем слое мантии.

Огромное давление между мантией и земной корой привело к тому, что слой пепла спрессовался и при пропускании сейсмических волн ведет себя как плотное, практически монолитное вещество. Поверхность Мохоровичича выполняет гидро-, электро- и теплоизоляционную функции.

Мантия делится на два слоя:

- верхний, который относится к литосфере;

- нижний, окутывающий раскаленное ядро.

Ядро, жидкое снаружи и плотное внутри, состоит преимущественно из железа и никеля.

В верхнем слое мантии образуется раскаленная магма, ищущая свой выход через разломы в земной коре в местах соприкосновения тектонических плит. И именно в недрах обычный уголь под действием давления и температуры превращается в самый прочный (и к тому же драгоценный) камень — алмаз.

Способы изучения земной коры

Вы спросите, откуда ученым это известно? Ведь толщина земной коры составляет около 60-70 километров, а буровые установки, созданные человеком, достигли глубины чуть более 12 километров.

Вулканы — смертельно опасные, но в тоже время впечатляющие и завораживающие доказательства огненных процессов, происходящих в земных недрах. Преодолев сопротивление земной коры, на поверхность под давлением выбрасывается раскаленная магма, которая, остывая в атмосфере, превращается в реки лавы, несущие вулканические камни и газ, а с ними сведения для ученых о процессах, происходящих глубоко внутри Земли.

По линиям глубинных разломов земной коры расположены активные действующие вулканы. Тихоокеанское огненное кольцо, в которое входят вулканы Камчатки, Японии, Филиппинских островов, Индонезии, Мексики, Алеутских островов, Южной Америки и Огненной Земли дает ученым ответы на вопросы, а наблюдателям — незабываемое зрелище.

Но «дыхание» планеты и ее активную жизнь можно увидеть и на менее разрушительных примерах.

Среди древних городских развалин небольшого городка Поццуоли, расположенного на берегах Неаполитанского залива, в центре города есть остатки древнего храма и прилегающей к нему рыночной площади, построенных более двух тысяч лет назад, еще во времена Римской Империи. Даже невооруженным глазом заметно, что мраморные колонны изъедены морскими камнеточцами почти на 6 метров в высоту.

Из исторических хроник известно, что к XIII веку городская площадь опустилась ниже уровня моря. Однако произошло это не одномоментно, в результате землетрясения или другого катаклизма, а медленно, год за годом. В течение трех веков остатки зданий были затоплены,затем суша неспеша начала подниматься. К 1800 году руины вновь оказались выше уровня моря, и любознательные туристы могут своими глазами наблюдать уникальное явление брадисеймса, когда слой магмы настолько близко подходит к земной коре, что в результате подземных движений поверхность Земли поднимается и опускается.

География. Страноведение. 7 класс. Учебник

Учебник предназначен для учащихся 7 классов и входит в линию учебников под редакцией О. А. Климановой и А. И. Алексеева. В учеьнике увеличена доля страноведческой информации, причём все страны и территории рассматриваются с учётом взаимосвязей природы и хозяйства, материальной и духовной культуры населения. Первостепенное внимание уделено странам Евразии — «родного материка» россиян; в числе стран Евразии рассматривается и Россия.

Методические советы

С помощью наводящих вопросов и наглядного материала в виде таблиц и схем ребята узнают о движении литосферных плит, указывая на карте их границы.

- Ребята схематически зарисовывают строение материковой и океанической коры.

- Затем рассматривают образцы минералов различного происхождения, определяют отличия между представителями разных литосферных слоев.

- Заключительный этап — тестирование по теме.

Темы докладов

- От Пангеи до 6 континентов.Движение литосферных плит

ТЕСТ

- Как называется твердая оболочка Земли?

- литосфера +

- наносфера

- атмосфера

- имя древнегреческой богини плодородия

- название единого континента, когда-то существовавшего на планете Земля +

- название планеты в Крабовидной Туманности

- пожары на нефтяных танкерах в Тихом океане

- активные действующие вулканы,расположенные по линиям глубинных разломов земной коры +

- рой светящегося планктона, видимый в Тихом океане ночью

- космонавтика

- тектоника

- брадисеймс +

- между земной корой и верхним слоем магмы +

- между базальтовым и осадочными слоями земной коры

- между нижним слоем магмы и земным ядром

Источник: rosuchebnik.ru

Обсуждайте новости! 11 способов «взбодрить» урок географии

Дмитрий Славин из Долгопрудного годами путешествовал по миру, побывал во всех частях света и почти в сотне стран. Однажды он откликнулся на вакансию учителя в местной школе и теперь старается сделать географию интересной и осязаемой для детей. Говорим с ним о смысле географии в школе и том, как разнообразить классические уроки.

1. Я преподаю не ради денег, а для удовольствия и собственной реализации.

У меня техническое образование. Я работал во многих областях, вообще не связанных с географией, но люблю этот предмет с самого детства. Тогда, благодаря карте мира на стене, я выучил столицы мира, названия стран, океанов и морей. Потом я стал путешествовать по миру.

Примерно два года назад мне на глаза попалась вакансия учителя географии. Я бы, наверное, проигнорировал ее, если бы школа не оказалась в доме напротив. Впервые в жизни у меня появилась возможность дойти до работы пешком, сделав примерно сто шагов.

У меня нет педагогического образования, но, возможно, я довольно интересный рассказчик и смог очаровать завуча историями о путешествиях. У меня действительно масса воспоминаний из разных стран, и я регулярно делюсь ими с детьми.

2. Педагогическая победа — это увидеть, как меняется отношение учеников к предмету.

В любом классе есть школьники, не очень заинтересованные учебой. Мне было особенно приятно, когда таких ребят вдруг начали увлекать мои истории, они стали задавать вопросы и даже оставались после урока, чтобы дослушать. Никто из моих нынешних учеников раньше не знал высоту Эвереста, а теперь все знают, потому что я часто об этом рассказываю.

Мне больше нравится, когда дети искренне увлечены моим предметом, а не когда они выполняют домашние задания на оценку. Поэтому я поощряю любую инициативу от ребят и часто спрашиваю: что им было бы интересно узнать или про что они сами хотят рассказать на уроке. Принудительные доклады отбивают интерес у рассказчика и у слушателей. Ребенок с большим интересом выполнит задание, если его правда будет интересовать тема. Он сразу начинает мыслить творчески, соотносить тему доклада со своими хобби.

Я стараюсь сделать урок увлекательным для детей с разными интересами. Например, говоря про Китай, я сначала показываю, как китайцы ухаживают за животными. Объясняю, что панды питаются только тремя из сотен видов бамбука, поэтому до полугода они лежат беспомощные и за ними нужно ухаживать, как за детьми. Этому умиляются даже самые брутальные мальчики, особенно если есть фотографии.

Потом мы переходим к рассказам про политику Китая, про панда-дипломатию. Я объясняю, с кем Китай дружит, а с кем нет. В итоге мы за один урок обсуждаем и мировую политику Китая, и культурные особенности, и местных животных.

3. Географии не нужен художественный вымысел. Реальная история гораздо интереснее.

Детям нравятся истории про географические открытия, если их подавать интересно, с персонажами и историческим контекстом. Дети были в восторге, когда я рассказал им про экспедицию Магеллана: под конец все ее участники умирали от цинги, хотя везли в трюмах огромное количество витамина С в виде специй для Европы и даже не знали об этом. Эта деталь делает весь рассказ более трагическим и увлекательным, потому что школьники не просто заучивают даты экспедиции, а представляют себе ее более реалистично.

Практическое применение географии интереснее, чем теоретическое

Я стараюсь не давать детям сухую информацию, делать ее более «живой» — приближать их к теме рассказа, вместо того чтобы просто нагромождать цифры. Например, говоря про этнографию и жителей страны, мы обязательно касаемся их культуры и быта. Какую еду готовят мексиканцы? В каких домах они живут? Как возник и что для них означает День мертвых?

Какая была письменность у майя, кто и как ее расшифровал? Тут даже на последней парте дети просыпаются и слушают.

4. На контрольных я разрешаю пользоваться картами и конспектами.

Это помогает развивать в детях привычку чаще смотреть на карту мира и что-то запоминать. Иногда мои ученики прямо во время теста вместе стоят у карты, всей командой ищут ответ на вопрос.

Человек, как известно, лучше всего запоминает информацию, когда готовит шпаргалки, поэтому я не против, когда школьники пользуются на контрольных своими тетрадями. Это их самих вдохновляет на то, чтобы вести конспекты. Большим успехом считаю, что в качестве шпаргалок некоторые стали рисовать карты.

5. Рассказывая про страны, я показываю фотографии из своих путешествий.

Благодаря этому дети видят не только безликие пейзажи, как с рекламных постеров, а наблюдают за миром через призму знакомого живого человека, который там был и чувствовал что-то. Где-то я сгорел под солнцем, где-то плавал с акулами.

Яркие впечатления делают рассказы о местах более запоминающимися. Дети могут представить, как бы они себя почувствовали в этот момент, чем бы сами занялись. Мои путешествия не такие экстремальные, как экспедиция Скотта на Южный полюс, поэтому «треша» я не могу добавить, но живой опыт помогает ребятам запомнить что-то о новом месте.

6. Географию нужно знать, потому что она позволяет ориентироваться в новостях.

В мире постоянно что-то происходит — чтобы быть в контексте и оперативно реагировать на новую информацию, нужно понимать, почему происходят те или иные события. А представить себе что-либо без географического контекста невозможно. Например, когда контейнеровоз Ever Given судоходной компании Evergreen встал поперек Суэцкого канала, мы на уроке разбирали, почему произошедшее остановило всю экономику, где вообще находится канал, как идет товаропоток на карте мира.

На всех уроках я подчеркиваю именно практическую пользу географии

У нас с детьми есть чат, где мы обсуждаем новости. Например, если где-то произойдет извержение вулкана или пылевая буря, я сразу же отправлю видео в чат. Я не прошу выполнить какое-то задание, связанное с этим, я просто делюсь тем, что увлекло меня и что может в теории увлечь школьников. Такие новости напоминают, насколько география красивая наука.

В реальном мире все не менее интересно, чем в аниме или сериалах. Кстати, кино и сериалы имеют «геопрописку» — все произведения снимаются в определенных местах. Об этом тоже интересно говорить с детьми. Можно обсудить Новую Зеландию как Средиземье. Еще я веду Telegram-канал с географическими вопросами, это неплохой способ за минуту проверить свои знания по предмету.

7. Любому учителю географии необходимы YouTube и Google-карты.

Во времена моей молодости и представить было нельзя, что во время уроков про океаны дети смогут наблюдать за ними на большом экране, как будто они сами там находятся. Хорошее визуальное сопровождение делает урок более ярким и запоминающимся.

В географии красиво все: от миграции бабочек в Мексике до пещеры светящихся червей в Новой Зеландии

Одно дело — рассказать школьникам про реально действующий на протяжении последних десятилетий вулкан, в кратерах которого находятся постоянные озера лавы, и совсем другое — показать видео с этим вулканом. Дети видят эти пейзажи и начинают атаковать вопросами: «А что будет, если бросить туда камень?», «А какая там температура?»

Я часто на уроках пользуюсь Google-картами. Например, когда мы изучаем координаты, то вбиваю их и оказываюсь в «загаданном» месте. Виртуальные карты в этом плане лучше глобуса, потому что ты видишь не просто абстрактную точку — можно посмотреть фотографии прямо оттуда: увидеть, как одеваются местные, какая там погода в этот сезон.

8. Аналогии — залог успех.

Например, говоря про оледенение, я привел метафору, которую подсмотрел в лекции по теме «Земля — снежок». Несколько миллионов лет она была просто покрыта снегом, вся жизнь теплилась только глубоко-глубоко между поверхностью земли и нижним слоем ледника. У детей сразу возникает ассоциация, что в какой-то момент планета напоминала снежок, так они лучше запоминают геологический период.

Говоря про слои Земли, удобно пользоваться метафорой «Земля-яблоко». Если просто рассказывать детям, что радиус ядра столько-то километров, а земная кора — столько-то, то они вряд ли запомнят, потому что эти цифры им ни о чем не говорят. Но если представить Землю как яблоко, а земную кору как кожуру от яблока, то аналогии помогут детям лучше представлять слои планеты.

Я радуюсь, когда дети в ответах на контрольных используют наши аналогии, пусть иногда смешные, — это значит, что они внимательно слушают. Часто я сам составляю контрольные, а не пользуюсь уже готовыми — это тоже помогает проверить, запоминают ли мои ребята то, о чем мы говорим на уроках.

9. Я не стесняюсь прямо во время урока достать из кармана телефон и найти ответ на вопрос, которого не знаю.

Однажды мы говорили про самое высокое на Земле атмосферное давление на берегу Мертвого моря. Когда кто-то спросил меня, на сколько метров ниже уровня моря оно расположено, я предложил вместе найти ответ на этот вопрос. Оказалось, за те 20 лет, которые прошли с момента, когда я последний раз интересовался этой темой, оно еще метров на 20 опустилось.

Школьники видят, что учитель не стесняется чего-то не знать

Это вызывает у них больше доверия, чем если бы я сказал что-то вроде «Вы должны это знать сами» и ушел от ответа. Ученики меня тоже постоянно учат новому. Один мальчик во время доклада про Московскую область открыл для меня, что там находится гора — высшая точка Московской области. Там установлен памятный знак, проходят туристические маршруты. В итоге я даже сам туда отправился.

География — живая, развивающаяся наука. Казалось бы, нет больше на карте Земли «белых пятен», все уже открыто и изучено. Однако я постоянно говорю школьникам, что мы еще многого не знаем про нашу планету и географии еще очень далеко до статуса «завершенной» науки. Во время пандемии группа российских школьников открыла новый остров, просто просматривая Google-карты!

10. География — это наглядность. Кабинет географии должен быть увешан картами. В нем нужен глобус. Без глобусов сложно объяснить многие вещи.

Например, сплюснутость и наклон оси планеты. В одном из учебников, по которому я преподавал, карта климатических поясов Земли находилась на первых страницах, она была небольшая и неудобная. В других главах автор учебника просил возвращаться к ней на прошлые страницы.

Это неудобно: за то время, пока ребенок копается в учебнике, он уже потеряет интерес к тому, как устроен климат на планете

Зато, постоянно изучая карты, дети получат шанс быстрее запомнить расположение многих стран, морей, заливов, островов. Это позволит не только лучше ориентироваться в информации и новостях, но и поможет в неожиданной ситуации. Где-то в YouTube мне попалось видео: блогер ходил с микрофоном по улице и давал 1000 рублей за три верных ответа по географии. Третий вопрос был про столицу Португалии, никто не мог на него ответить. Это самая наглядная реклама моего предмета.

11. Учителю важно заниматься тем, что нравится, и испытывать от процесса кайф.

Если ты любишь свое занятие и свой предмет, то всё получится. И дети это обязательно почувствуют. Если же энтузиазма и драйва нет, то лучше поменять род занятий.

За помощь в подготовке материала благодарим стажеров Ренату Опря и Лалу Шарафян.

Источник: mel.fm

История и развитие географии

Вам кажется, что география — это наука прошлого? Что белых пятен на планете не осталось и романтика путешествий и открытий современному человеку недоступна? Поверьте, вы ошибаетесь. География по-прежнему может удивить и захватить не только подростка, мечтающего о лаврах первооткрывателя, но и взрослого!

Представляете ли вы, сколько места занимает человечество в земном пространстве?

Горы и океаны, девственные леса, безлюдные пустыни, огромные возделываемые поля, шахты, космодромы, все мегаполисы с их небоскребами — все это называется географической оболочкой, и составляет она всего один процент от объема Земли. Именно этот один процент и является предметом науки географии.

Глобус — трехмерная модель Земли, любой иной планеты или небесной сферы

В древние времена, когда людям было так мало известно об окружающем мире, главной задачей географии было описание. Что находится на востоке от нашей деревни? А на западе от этого города? Куда попадешь, если поплывешь на лодке к северу? А если на юг?

Так, буквально шаг за шагом, географы, сопровождавшие купеческие караваны и армии завоевателей, собирали сведения о Земле.

Наивысшего расцвета эта наука достигла в эпоху Великих географических открытий. Путешественники пользовались покровительством королей, экспедиции щедро финансировались — ведь неизведанные земли сулили огромные сокровища.

«География — это наука, прошедшая путь от романтики неведомого до ведения домашнего хозяйства Земли» (В. Кротов)

Конечно, и сейчас в новостях мы время от времени слышим, что был открыт ранее неизвестный остров или найдено новое озеро, но, глядя на глобус, трудно поверить, что географии еще есть, что изучать всерьез. И все-таки перспективы у нее огромные.

Географическая оболочка — чрезвычайно сложная система. Поэтому современная география распалась на множество специализированных направлений: изучение морей и океанов отдано океанологии, рельефа суши — геоморфологии, льдов — гляциологии и так далее. А все вместе они изучают взаимодействие всех разнообразных частей этой системы, как между собой, так и с человеком — что наиболее важно и значимо в настоящее время. Ведь хозяйственная деятельность человека: добыча полезных ископаемых, вырубка лесов, загрязнение атмосферы — является одной из главных причин изменения климата на планете.

Предстваление о Земле древних людей

Сейчас каждому ребенку известно, что Земля имеет шарообразную форму. Но далеко не всегда это было очевидно. Древним людям было очевидно совсем другое: Земля плоская. В замечательной сказке о старике Хоттабыче пионер Волька, заколдованный древним джинном, говорит учительнице: «Если бы Земля была шаром, воды стекли бы с нее вниз, люди умерли бы от жажды, а растения засохли».

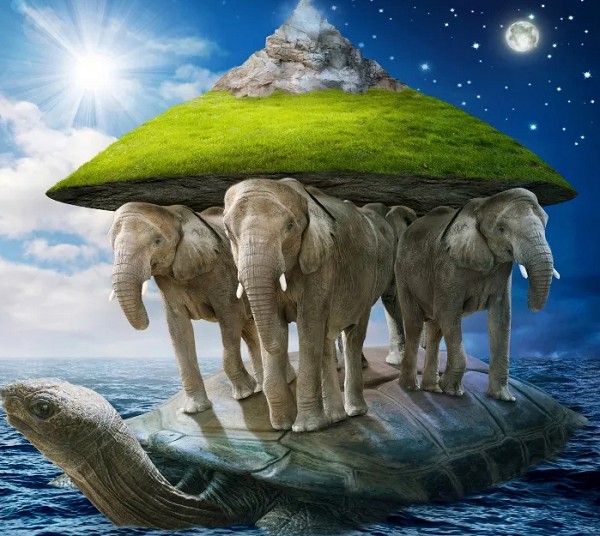

Представление древних: мир покоится на трех слонах, стоящих на огромной черепахе

Например, в Древней Индии считали, что Земля покоится на спинах трех слонов, стоящих на спине черепахи, которая плывет по океану. Вавилоняне мыслили Землю огромной горой, поднимающейся из бесконечных вод. Древние евреи считали, что Земля — бесконечная равнина, под которой текут воды, а ветры приносят то дождь, то засуху.

Первые шаги в верном направлении, как и во множестве других наук, сделали эллины — жители Древней Греции.

Родоначальники географии

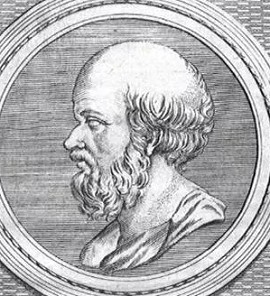

Эратосфен Киренский (276-194 гг. до н. э.) — древнегреческий математик, астроном и географ, основоположник географии как науки. Первым доказал,что Земля имеет форму шара

В древности каждый путешественник в сущности являлся первооткрывателем. Война, торговля, да и просто извечное человеческое любопытство побуждали минойцев, финикийцев и многие другие народы пускаться в опаснейшие плавания по морю или походы по суше. Две тысячи лет назад египтяне исследовали центральные области Африки, побережья Средиземного и Красного морей. Чуть менее тысячи лет назад в Древнем Китае перед постройкой крепости составлялись подробные карты местности, а в III веке до нашей эры китайцам уже был известен компас.

История сохранила для нас некоторые имена: Арриан, Страбон, Анаксимандр. Многие древнегреческие ученые внесли большой вклад в развитие географии. Но ее истинным родоначальником принято считать Эратосфена Киренского, который не только предположил, что Земля шарообразна, но и доказал это, применяя математические вычисления.

Географы древности:

- Гекатей (546480 гг. до н. э.) — составил «Землеописание» на основе береговых лоций

- Геродот (485425 гг. до н. э.) — путешествовал от Дона до порогов Нила. Путевые заметки легли в основу его знаменитой «Истории»

- Аристотель (384-322 гг. до н. э.) — основатель гидрологии, метеорологии и океанологии

Эпоха Велики географических открытий

До XV века весь мир пользовался трудами греческих ученых: Страбона (ок. 64 г. до н. э. — ок. 23 г. н. э.) и Клавдия Птолемея (ок. 100 г. н. э. — ок. 170 г. н. э.). Первый создал колоссальный 17-томный труд по географии древнего мира, хранившийся в Александрийской библиотеке.

Второй изучал, комментировал и дополнял работы Страбона с точки зрения астрономии, математики и механики.

Компас (от итал. compassare — измерять шагами) — магнитное устройство для определения сторон света. Впервые был подробно описан в китайской книге 1044 г., хотя изобретен раньше

Но XV и XVI века стали временем огромного прорыва. Мир немыслимо расширился, распахнулся во все стороны: были открыты неведомые ранее острова и материки, реки, моря и океаны, новые народы и их культурные традиции, появились первые карты земного шара и первый географический атлас. Примерно тогда же, в конце XVI века, была создана одна из древнейших карт Российского государства — «Большой чертеж».

Это время было названо эпохой Великих географических открытий, и мы поговорим о них в отдельной главе.

«География — самая героическая и самая поэтическая из всех наук, наука о Земле и человеке, живущем на ней» (А. Казанцева)

География в XVII-XIX века

В 1650 году германо-голландский географ Бернхард Варен(1622-1650/1651) написал книгу «География генеральная», в которой определил цели, задачи и методы географии как научной дисциплины. Этот труд был высоко оценен Петром I и по его приказу переведен на русский язык.

Лазарев Михаил Петрович — русский адмирал, первооткрыватель Антарктиды

Американские ученые изучали свой континент, в Западной Европе выпускали точные и подробные географические энциклопедии, а в России развитие географии шло рука об руку с освоением огромных территорий за Уралом. Огромный вклад в изучение этой области внесли русские ученые М. В. Ломоносов и В. Н. Татищев.

Век XIX стал эпохой бурного технического развития. Такие имена, как Александр фон Гумбольдт, Карл Риттер, Петр Семенов-Тян-Шанский, Николай Миклухо-Маклай, без сомнения, известны практически всем. Ученые объединялись в географические школы и сообщества, впервые делались попытки не просто описать, а объяснить не только отдельные явления, но и их взаимосвязь.

В 1820 году русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла последний неизвестный материк — Антарктиду.

Казалось, век географии подходит к концу. Но так ли это было на самом деле?

Задачи современной географии

Конечно, ушли в прошлое времена, когда дневниками путешественников зачитывались больше, чем приключенческими романами. Да и так ли много различий между ними? Пожалуй, только одно: в дневниках не было вымысла. Что же осталось?

Представьте себе, что географией по-прежнему интересуются и серьезно занимаются крупные научные умы и большие институты, издаются журналы, кипят нешуточные страсти на конференциях и съездах. Не верите? А зря. Просто сейчас география приобрела новый облик, изменились ее цели и задачи.

Впервые в истории человечества в сферу географических интересов включены вопросы экологии, климата и даже космического пространства. В географической оболочке все взаимосвязано, и если мы хотим сберечь нашу планету, то надо постигать законы, по которым она живет. Это и есть задачи новой географии.

Также об истории географии смотрите в статье Развитие картографии

Источник: sitekid.ru