Глеб Мамонов – потомственный иконописец. Он не только пишет иконы, но и занимается монументальной росписью храмов, разрабатывает программу росписей, следя за всем процессом художественного благоукрашения. Только вот он совсем не думал, что однажды станет профессионально заниматься церковным искусством, и мечтал о профессии… военного.

Глеб Мамонов, иконописец

– Вы из семьи художников-иконописцев?

– Да, бабушка и дедушка были художниками, отец – священник, пишет иконы, мама – тоже иконописец. Два младших брата и сестра – иконописцы, жена Наталья – тоже.

– Получается, вы с самого детства видели, как создаются иконы, и сомнений в выборе профессии не было?

Как написать икону. Игоревская икона Богоматери. Нимб

– Вообще, я не думал, что буду писать иконы: собирался идти в военное училище, серьезно и сознательно готовился. Но буквально перед самим поступлением у меня резко упало зрение, и из-за этого путь в профессию военного оказался для меня закрыт. Я был в замешательстве, ведь все уже распланировал. И вот, не знаю, что делать, как быть дальше?

Именно тогда родители и предложили попробовать себя на художественном поприще. Я прислушался к их совету, поступил в Тверское художественное училище, а параллельно заочно еще и в ТГУ на кафедру теологии, чтобы развивать свои умственные способности.

– В каком возрасте вы написали первую икону?

– Наверное, уже на втором курсе иконописной школы Московской духовной академии, куда я поступил после училища. До этого такого опыта не было.

– Насколько знания, полученные в художественном училище, помогли (и помогают) вам в работе над иконой?

– Конечно же, академическое образование – очень важное подспорье в работе. Рисунок, живопись, композиция: без понимания всего этого ты просто ничего не сможешь сделать, и всему этому очень хорошо учат в светском художественном учебном заведении. Потом, уже занимаясь иконописью, ты просто начинаешь сопоставлять понимание иконы со всем тем багажом, что получил ранее.

Я замечал, что нередко очень хорошие художники, буквально мастера своего дела, не могут хорошо написать икону

Только вот я замечал, что нередко художники, очень хорошие художники, буквально мастера своего дела, не могут хорошо написать икону. Почему? Думаю, здесь дело в отношении. Когда человек думает, что икону написать проще, чем портрет или пейзаж, например, то у него и не получается. Такое мнение – большая ошибка. Написать икону получится, если к ней относиться с профессиональной точки зрения как к чему-то более сложному, пытаться вникнуть в каждый нюанс, понять каждую линию, каждое движение, найти важные закономерности…

В иконе – те же законы композиции, рисунка, живописи и еще – работа с образом. То есть, получается, икона намного сложнее.

Как написать икону. если она первая в жизни?

«Как хорошо, что в мире есть иконы…»

16 сентября после тяжелой болезни скончался лауреат Государственной премии СССР, почетный член Патриаршего совета по культуре поэт-песенник Н.Н. Добронравов. В своем соболезновании А.Н. Пахмутовой, родным и близким Н.Н. Добронравова Святейший Патриарх Кирилл писал:

«Будучи православным христианином и истинным патриотом, почивший обладал ярким талантом и замечательными душевными качествами. Созданные им в творческом союзе с супругой сотни музыкальных композиций о любви, дружбе, верности, чести отличаются богатством форм и глубиной образов, они стали своеобразной летописью минувшего века и достоянием нескольких поколений наших соотечественников. Песни, наполненные подлинным смыслом и побуждающие задуматься о вечных ценностях, помнят, знают и любят не только в России, но и далеко за ее пределами.

До преклонного возраста Николай Николаевич находил в себе силы встречаться со слушателями и общаться с ними, чувствуя ответственность за сохранение в жизни современников духовно-нравственных идеалов, утверждению которых он посвятил свои дарования».

«Как хорошо, что в мире есть иконы…»

Как хорошо, что в мире есть иконы,

что есть у нас Нерукотворный Спас,

что слышим мы таинственные звоны,

что вера в Бога охраняет нас.

Сегодня жизнь безмерно модернова.

Бушует развлекательный парад.

Но лик Христа и «Троица» Рублева —

не черный, а божественный квадрат.

Бушует грязь рекламная и порно.

Всю дьявольщину не переорать.

Но тихий свет иконы Чудотворной

еще несет народу благодать…

Я, сбросив с плеч советские обноски,

так много сам себе напозволял,

и вскакивал на шаткие подмостки,

и развлекал неприхотливый зал.

Я знал и розы, и шипы успеха,

любовь попсы воспринимал как честь,

ловил комки доверчивого смеха,

аплодисментов радостную лесть.

Не избежал позорного полона

хвалу вельможным лицам возносить…

Как хорошо, что в мире есть иконы.

Есть у кого прощенья попросить.

Поэт, автор песен, драматург Николай Николаевич Добронравов родился 22 ноября 1928 года в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В начале войны был эвакуирован в Горький (ныне Нижний Новгород).

С 1942 года жил и учился в поселке Малаховка (Московская область), окончил среднюю школу с золотой медалью.

В 1950 году окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР.

В 1950-х и в начале 1960-х годов Добронравов служил в Московском театре юного зрителя (ТЮЗ), играл ведущие роли в спектаклях классического и современного репертуара. Одновременно учился в Московском городском педагогическом институте им. В. П. Потемкина (ныне — в составе Московского педагогического государственного университета).

Параллельно с работой в театре начал профессионально заниматься литературой. Вместе с артистом московского ТЮЗа Сергеем Гребенниковым писал новогодние сказки, инсценировки и оригинальные пьесы для детского и музыкального вещания Всесоюзного радио, а также пьесы для кукольных театров «Колосок — волшебные усики», «Тайна старшего брата», которые были поставлены в кукольных театрах Москвы, Ленинграда, других городов России.

В 1960 году соавторы создали пьесу «Загорается маяк», которая на протяжении ряда лет с успехом шла на сцене Московского театра юного зрителя. В 1962 году пьеса «Загорается маяк» вышла в издательстве «Молодая гвардия».

В начале 1960-х годов по либретто Николая Добронравова и Сергея Гребенникова в Куйбышевском театре оперы и балета была поставлена опера «Иван Шадрин» (музыка композитора Василия Дехтерева). В те же годы вместе ими были написаны повести для детей и юношества «Отчаянный», отчаливай!», «Скоро каникулы», «Третий не лишний», «Остров Ястребиный рог».

В середине 1960-х годов Добронравов целиком перешел на литературную работу. В 1970 году он был принят в Союз писателей СССР.

С 1970 года по 1990 год в столичных издательствах вышли несколько поэтических сборников Николая Добронравова: «Созвездие Гагарина», «Стихи и песни», «Таежные костры», «Вечная тревога», «Стихотворения».

В 2001 году вышел в свет сборник стихов «Вера моя», в 2005 году — сборник стихов «Светит незнакомая звезда».

Музыку на стихи Николая Добронравова писали композиторы Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Леонид Афанасьев, Эдуард Колмановский, Аркадий Островский и многие другие.

Особую популярность завоевали песни на стихи Николая Добронравова, написанные композитором Александрой Пахмутовой: «Геологи», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Обнимая небо», «Знаете, каким он парнем был!», «Усталая подлодка», «Трус не играет в хоккей», «Нежность», «Мелодия», «До свидания, Москва» (исполнялась на церемонии закрытия песня Олимпиады 1980 года), «Надежда», «Нам не жить друг без друга», «Русский вальс», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей», «Яростный стройотряд», «И вновь продолжается бой», «Я не могу иначе» — в общей сложности более 400.

Песни на стихи Добронравова исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Анна Герман, Лев Лещенко, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Юлиан, Николай Басков, ансамбли «Песняры», «Пламя», «Самоцветы», «Надежда», «Верасы», «Добры молодцы», «Сябры», группа Стаса Намина и многие другие.

Песня Пахмутовой и Добронравова «Магнитка» с 2011 года является гимном города Магнитогорска.

Николай Добронравов — лауреат премии Ленинского комсомола 1978 года, лауреат Государственной премии СССР 1982 года в области литературы, искусства и архитектуры, награжден орденом Трудового Красного Знамени (1984), орденами «За заслуги перед Отечеством» III (2003) и II (2008) степени.

О нем снят документальный фильм «Николай Добронравов. Нам не жить друг без друга».

Супруга Николая Добронравова — композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова.

17 сентября 2023 года стало известно, что Николай Добронравов скончался.

Источник: tvereparhia.ru

Как смотреть иконы

Многие предметы на иконах изображены так, как будто мы рассматриваем их с разных сторон: церковь, дом или крепостная башня, стол, за которым сидят ангелы на иконах Троицы, или кубок на столе видны одновременно фронтально, сверху и сбоку. Иконописец как будто раскрывает предметы перед зрителем. Это позволяет ему подробно рассказать о них.

Мы видим одновременно форму чаши (от ножки до верхнего края — теперь ее не спутать с блюдом или другим сосудом) и ее содержимое (голова тельца, которым Авраам угощал странников-ангелов). Перед нами стол: мы видим ножки, правый и левый край и то, что происходит за этим столом (на поверхности разложены угощения и напитки, руки ангелов сложены в благословляющие жесты). Икона не показывает предметы и события такими, какими они кажутся человеку со стороны. Иконописцу важно другое: объяснить зрителю, что на самом деле происходило с персонажами, визуально описать все ключевые объекты, как если бы он описывал их словами.

2. Право и лево

Если в центре иконы (или целого ряда икон, как на иконостасе) изображен Христос, а вокруг — другие персонажи, композиция часто строится по иерархическому принципу. Из двух симметрично расположенных апостолов, или архангелов, или пророков более значимый — тот, что справа. На иконах, изображающих Страшный суд, праведники — справа от Христа, грешники — слева.

Точка отсчета — центральный персонаж, Мессия. Его правая рука и, следовательно, правая сторона композиции расположены слева относительно зрителя, а левая рука и левая часть композиции — справа. Иными словами, происходит зеркальная замена: правой частью иконы, исходя из ее смысла и построения, называют зрительскую левую, а левой — зрительскую правую. На такую икону нужно смотреть (и интерпретировать изображение) не со стороны, а изнутри.

3. Снаружи и внутри

Если иконописец изображает церковь, а на ее внешней стене — икону, как будто висящую снаружи, имеется в виду не надвратный образ. На самом деле мы видим храм изнутри. Если на его фоне стоят люди — чаще всего это означает, что они тоже находятся в храме. Иконописец показывает, как выглядит здание снаружи (резные стены, окна, золоченые купола) и, одновременно, что происходит внутри (висят иконы, стоят люди, священники служат литургию).

Другой способ показать внутреннее пространство — изобразить над головой персонажа некий архитектурный элемент (крышу, навес) или просто поместить его в символическую рамку. Человек оказывается внутри очерченного пространства, соединенного с соседним зданием. Основные события, происходящие с главным персонажем, показаны крупно, детально, в центре композиции. Само же строение отодвигается в сторону и превращается в визуальный комментарий-пояснение — «а это происходило внутри».

4. Знак греха

В христианской иконографии стоящие дыбом волосы — знак греха и порока, ярости и дикости. Это традиционная прическа демонов. Русские бесы и сатана хохлатые и остроголовые. Только к XVII веку изредка появляются рога, которые черти заимствуют у своих европейских коллег. Но и рога часто соседствуют с теми же вздыбленными локонами.

Такая прическа у других персонажей означает, что перед нами грешник, еретик или язычник. Если хохлатый человек полностью или частично написан темной краской, значит, это уже не грешник, а бесовская иллюзия — демон, который преобразился в монаха, воина, женщину и т. п., чтобы обмануть или соблазнить героя.

На многих иконах и фресках воины одеты в странные шлемы с диагональными прорисями сзади. Это не плюмаж, на Руси не использовали боевое оперение. Перед нами тот же хохол — знак греха. Непременный атрибут воина — шлем на голове, но под ним показать вздыбленные волосы невозможно.

Чтобы решить такую дилемму, русские иконописцы создали гибрид шлема и бесовской прически — хохлатый шлем. Этот знак часто маркирует врагов — агрессоров, захватчиков, убийц, слуг языческих царей. Те же шлемы можно заметить на головах римских воинов в сценах страстей Христовых Очень редко похожие головные уборы изображали у ветхозаветных иудейских солдат: в данном случае здесь это не знак греха, а часть экзотического наряда древних людей из далекой страны. .

5. Ключ и книга, Петр и Павел

Среди учеников Христа легко отличить двоих. Человек с окладистой бородой и кудрявыми волосами — Петр. Часто в руках у него — свиток, на котором можно прочесть: «И рече Петр: Ты еси Христос, сын Бога Живаго» (Мф. 16:17).

Это те слова апостола, после которых Иисус ответил ему: «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:18–19). Ключ от рая, обещанный Христом, — второй атрибут Петра. Иногда он висит на шнурке, который апостол держит в руках вместе со свитком. На иконах, изображающих Страшный суд, Петр ведет праведников в рай и готовится открыть этим ключом его врата, затворенные для людей после изгнания Адама и Евы.

Человек с высоким лбом и редкими волосами — Павел, проповедник и богослов, автор большинства апостольских посланий. Его можно узнать по книге, которую он держит в руках. В деисусном ряду Деисусный ряд, или деисус (с греч. «молитва»), — иконописная композиция с изображением Спасителя в центре, а справа и слева — предстоящих и молящихся Христу. алтаря Петр стоит обычно третьим по правую руку от Христа, а Павел — третьим по левую.

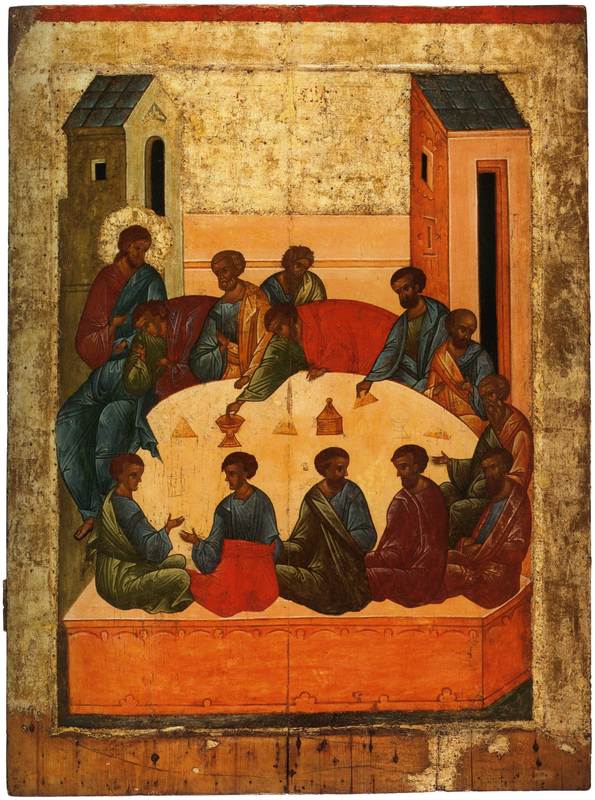

6. Тайная вечеря: найти предателя

Из 12 апостолов, окруживших Христа на Тайной вечери, без подписей можно узнать Иоанна Богослова, самого юного ученика, — он прильнул к Иисусу. Рядом с ним кудрявый Петр. Еще один узнаваемый персонаж — предатель Иуда, которого Христос разоблачил за пасхальным столом.

В европейском искусстве Искариота выделяли разными способами: лишали нимба, сажали в стороне от других учеников, вкладывали в руку мешочек с тридцатью сребрениками и т. д. Древнерусские иконописцы использовали другой прием: через весь стол Иуда тянется к стоящему в центре сосуду. Иконы тут отсылают к тому месту Евангелия, где Христос указывает на предателя с помощью блюда: «Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня» (Мф. 26:23); «Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо» (Мк. 14:20).

7. Голгофа

Сцена распятия в монастыре Высокие Дечаны, Косово. XIV век Blago Fund

Луна. Фрагмент сцены распятия в монастыре Высокие Дечаны, Косово. XIV век Blago Fund

Солнце.

Фрагмент сцены распятия в монастыре Высокие Дечаны, Косово. XIV век Blago Fund

Сцена голгофской казни в православном искусстве сильно отличается от католического. Крест, на котором распят Спаситель, изображается с тремя перекладинами: кроме центральной, здесь есть небольшая верхняя (табличка, где на трех языках написано «Иисус Назорей, Царь Иудейский») и нижняя — к ней прибивали ступни казненных. Под крестом изображены череп и кости — останки первого человека, Адама, грех которого искупил «второй Адам» — Христос По апокрифическим легендам, Адам был погребен на Голгофе, а крест Спасителя был сделан из того самого эдемского дерева, на котором росло соблазнившее прародителей яблоко. . В отличие от европейского искусства Спаситель показан не изможденным и умирающим, а будто парящим на кресте: в этом образе не только страдания, но и будущее воскресение. Ноги Иисуса прибиты двумя гвоздями (в Европе с XIII века распространился мотив одного гвоздя, которым прибиты обе ступни Христа). Справа и слева от креста часто помещают солнце и луну, а на них — либо ангелов, которые, как полагали в Средние века, водят планеты по небу, либо человеческие лица, которые персонифицируют светила Такие же солнце и луну можно увидеть, к примеру, на «Распятии Монд» Рафаэля Санти. . Оригинально написанные солнце и луну на фресках монастыря Высокие Дечаны в Косово и в храме Светицховели в Грузии уфологи любят выдавать за древние изображения гуманоидов в НЛО.

8. Страшный суд

Иконы и фрески Страшного суда — это подробный рассказ о будущем. Наверху — Христос-судия, окруженный ангелами и святыми, апостолы, раскрывшие «книги жизни», где записаны все дела людские; ниже справа выстроились праведники, слева — грешники. Но самое необычное происходит в центре композиции, где извивается огромный змей, унизанный кольцами.

Змей пытается укусить пяту Адама (он молится перед Христом-судией) и напоминает о персонаже, с которого началась вся история человеческих грехов, — змее-искусителе. Кольца на теле змея — мытарства, посмертные испытания души, которые определяют, ждать ей Страшного суда в аду или в благом месте.

Вокруг змея — сцены битвы: ангелы и демоны борются за души людей, а вверху добрые и злые дела каждого человека взвешиваются на весах, «мериле праведном», причем бесы подкладывают на чашу греха свитки с записями всех дурных дел, которые человек сотворил при жизни и не исповедал. Внизу, в огненном озере, на адском звере (из одной его пасти обычно выходит змей мытарств) сидит дьявол и держит на коленях маленькую фигурку. Это Иуда, главный грешник человеческой истории, предатель Христа. Среди образов, рассеянных по всей композиции, иногда можно заметить зверей и рыб, выплевывающих человеческие руки, ноги и головы, и женщин, которые держат в руках гробы или корабли, полные людей. Это сцены воскресения из мертвых: умерших отдают на Суд земля и море в облике женщин, а вместе с ними — животные, которые поедали трупы.

9. Нагие и одетые

Нагота в иконографии (если не считать аскетов и юродивых в набедренных повязках или прародителей в Эдеме) — частый признак бесплотного духа. Нагой изображается душа, исходящая от тела на смертном одре (очень редко душа, как воскресший из мертвых человек, облачена в погребальный саван). Нагими обычно изображаются бесы и духи — персонификации ада, реки или ветра.

Обнажены и грешники в аду (одежда появляется, только если иконописцу нужно указать на их прежнее положение и чин). Нагота осужденных — символ их обезличивания и безысходной участи: грешники сливаются в массу беззащитных обнаженных тел. По контрасту ангелы и праведники на Небесах носят светлые одежды (в западном искусстве облачение праведников в светлые ризы перед входом в рай стало популярным мотивом).

10. Святой монстр

Изображения святого Христофора на некоторых иконах может напугать случайного зрителя: это человек с собачьей головой, окруженной нимбом. Соединение звериных и человеческих черт в средневековом искусстве — характерная особенность демона или фантастического монстра.

Собственно, от таких монстров, по одной из версий жития, и происходил Христофор: он родился среди кинокефалов — псоглавцев (со времен Античности полагали, что такие создания живут на окраинах обитаемого мира), обратился в христианство и стал единственным святым из числа соплеменников. Другая легенда утверждала, что он был красавцем и специально попросил Бога обезобразить себя, чтобы ему не докучали женщины. На Руси Христофора начали изображать в виде псоглавца с XVI века (иногда вместо собачьей он получал лошадиную голову), а в XVIII веке церковные власти запретили такие иконы как неверные и «противные естеству». Однако изъять и истребить их все, разумеется, не удалось.

11. Житийные иконы: рассказ в сценах

Икона святого часто дополняется визуальным рассказом о его жизни и чудесах. Этот рассказ располагается вокруг средника — центральной части иконы. Сценки помещены в так называемые клейма; они не всегда разделены четкими линиями и порой наслаиваются друг на друга. Читать их нужно, как текст: слева направо и сверху вниз, перескакивая взглядом через средник. Первая сцена в левом верхнем углу обычно показывает рождение святого, затем идут сцены детства, совершённые чудеса и другие важные эпизоды жития. Однако смерть праведника не нужно искать в правом нижнем клейме — она часто изображена раньше, а последние сцены — это посмертные чудеса: исцеление болящих у гроба святого, перенесение его мощей и т. п.

12. Иконостас

Русский иконостас оформился в своей классической форме к XVI веку. Пять рядов, считая снизу вверх, строились по общим принципам. Нижний ряд называется местным, в его центре — Царские врата. Вторая икона справа от них — образ святого или праздника, в честь которого освящена церковь.

На Царских вратах изображены четыре евангелиста за работой (склонились над книгами) либо два святителя, а выше — Благовещение. Над вратами обычно помещается икона Тайной вечери. Второй ряд — деисусный. В его центре — Христос, вокруг него в молении выстроились люди и духи. Справа стоит Богородица, за ней — архангел Михаил и апостол Петр.

Слева — Иоанн Креститель, за ним — архангел Гавриил и апостол Павел. Еще выше — праздничный ряд с изображением главных праздников и евангельских сцен (иногда его переносят ниже, чтобы зрители лучше видели небольшие, по сравнению с крупными образами деисусного ряда, иконы). Следующий ряд — пророческий: в центре — икона Богоматери «Знамение» с Христом во чреве или на коленях, а справа и слева — ветхозаветные пророки, которые предсказывали рождение Мессии от Девы (у каждого в руке свиток с предсказанием). Самый верхний ряд — праотеческий: в центре в разных вариантах — икона Троицы (Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух), а вокруг — праведники и предки Христа от Адама и Евы.

Как смотреть иконы — 2

Еще девять советов для тех, кто хочет разобраться в иконописи

- Антонов Д., Майзульс М. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: семиотика образа.

Источник: arzamas.academy