Казахстан — большая страна, у которой есть собственная валюта. Она имеет свой символ, свою историю, Центральным банком утверждены номиналы и вид купюр. Казахские деньги называются тенге и тиыны.

07.11.22 2661 0 Поделиться

Автор Бробанк.ру Ирина Русанова

Если нравится — подписывайтесь на телеграм-канал Бробанк.ру и не пропускайте новости

Какая валюта в Казахстане, когда она была создана, где посмотреть ее курс по отношению к рублю и другим валютам. Также Бробанк.ру расскажет об истории тенге, о том, как сейчас выглядят монеты и купюры этой страны.

Какие деньги в Казахстане

В Казахстане, как и во многих других странах, есть бумажные купюры и монеты. Полный обзор с описаниями и номиналами размещен на сайте Центрального Банка Казахстана. Название денег в Казахстане — тенге.

Тенге имеет невысокую стоимость, поэтому необходимости использования разменных денег нет. Например, если в России есть рубль и копейка, то казахстанские деньги в наличном обороте — это только тенге. Хотя при безналичных расчетах используется разменная единица.

MORGENSHTERN — ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ (Клип, 2023)

Какая валюта в Казахстане:

- тенге — это основная валюта, которая используется при всех расчетах, и наличных, и безналичных;

- тиын — разменная денежная единица, которая на текущий момент выведена их наличного оборота и используется при необходимости в безналичном виде.

Тиын — очень мелкая денежная единица, составляющая всего 1/100 тенге. Учитывая небольшую ценность основной валюты, необходимости использовать в наличном обращении тиыны просто нет. Согласно действующему законодательству Казахстана при наличном расчете тиыны округляются до тенге.

Ранее в обращении были бумажные тиыны и в виде монет. Номиналы — 2, 5, 10, 20, 50. Изначально даже был 1 тиын, который выпускался в виде купюры. Но в конце 1995 года было принято убрать из обращения бумажные тиыны и оставить только монеты.

А в 2001 году Правительство Казахстана приняло решение убрать из наличного обращения и тиыны в монетах. При этом при безналичных расчетах они используются и по сей день. Окончательно из обращения казахские тиыны были выведены в конце 2012 года. Теперь в ходу только казахстанский тенге.

Так выглядела самая мелкая купюра в Казахстане в 1 тиын образца 1993 года:

А это максимальный номинал тиына — 50 образца 1993 года, который на данный момент выведен из обращения:

История тенге

После развала СССР образовалась новая страна — Казахстан, которая нуждалась в собственной национальной валюте. Была собрана группа специалистов, включая дизайнеров. Им нужно было придумать валюту страны, номиналы, разработать дизайны монет и купюр.

И 12 ноября 1993 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телеэфире объявил о создании и утверждении национальной валюты страны. Это были тенге и более мелкие, разменные тиыны. С 18 ноября этого же года тенге стали единственной валютой, которой можно расплачиваться в стране. Российские рубли и копейки ушли в прошлое.

Примечательно, что собственной банкнотной фабрики в стране на момент введения тенге в обращение не было. И первые казахские деньги печатались на фабриках в Великобритании. Только в 1995 году в Казахстане появились свои печатные станки.

Первый объявленный курс тенге составлял 1 к 500 российским рублям, именно в таком соотношении производилась замена денег. К 1999 году была зафиксирована серьезная девальвация тенге — снижение курса по отношению к доллару и рублю. В 2009 году ситуация повторилась, в 2014 тенге снова обесценился. В итоге сегодня в обороте есть купюра в 20000 тенге, а максимальный номинал монеты достиг 200.

Знак и обозначение тенге

- цифровой код — 398;

- буквенный — KZT;

- официальный символ — ₸.

Интересный момент. В 2006 году был объявлен конкурс на создание значка тенге. Победитель получил в итоге 1 млн тенге, что по тем деньгам составило 8000 долларов. Победил знак ₸. И только позже оказалось, что точно такой же символ имеет почта Японии.

Курс тенге по отношению к рублю и доллару

На момент создания материала курс национальной валюты Казахстана к рублю, долларам, евро и другим крайне изменчив. Экономическая ситуация в мире нестабильна, поэтому и курс нужно смотреть на данный момент.

Информацию об актуальном курсе смотрите на официальном сайте Центрального Банка Казахстана, там можно получить информацию о курсе тенге в отношении всех валют, посмотреть график курса.

Например, рассмотрим ситуацию на дату создания материала — 26 октября 2022 года:

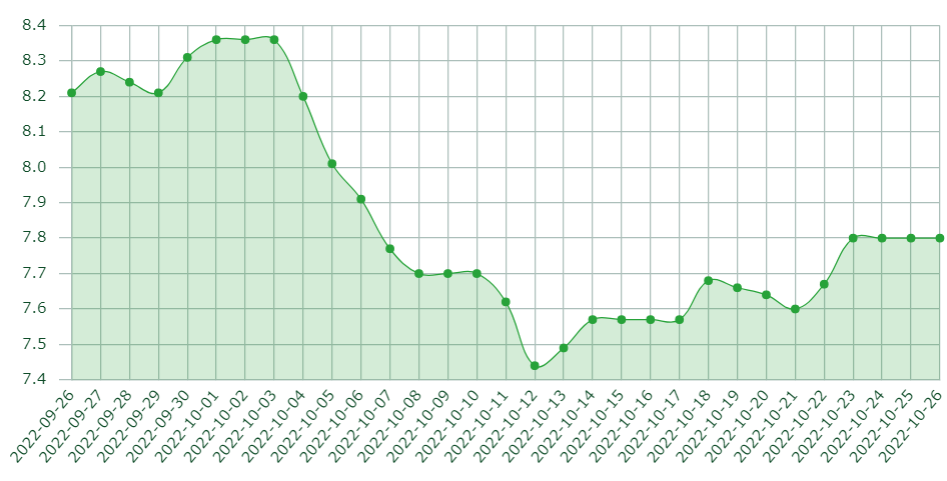

1. Курс к рублю составляет 7,8. То есть 1 российский рубль — это 7,8 тенге. Ситуация с курсом в течение последнего месяца:

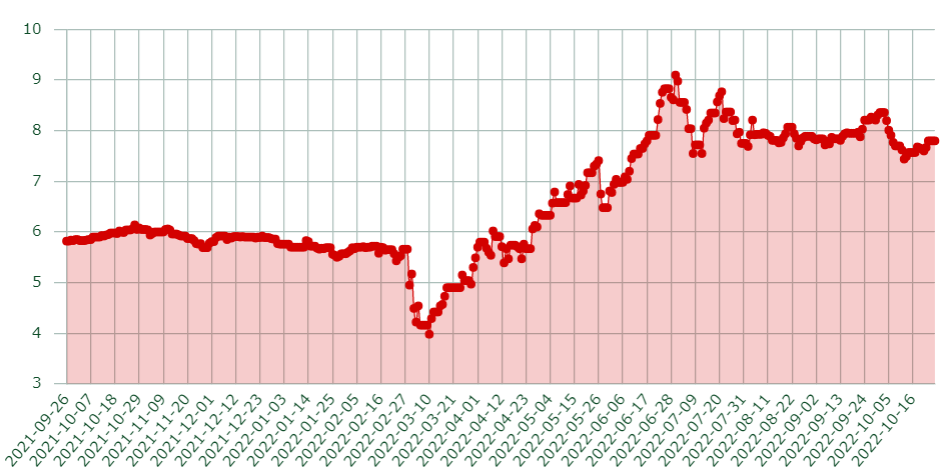

Для сравнения — курс тенге к рублю за последний год:

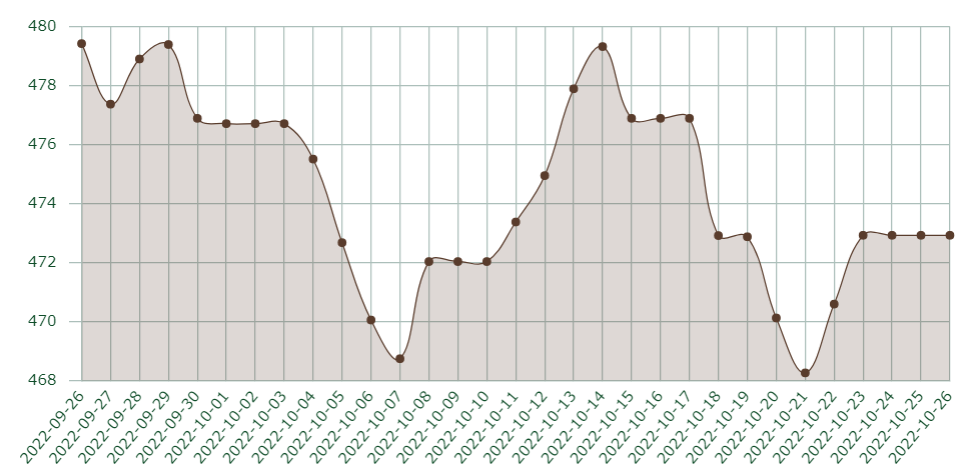

2. Курс к доллару — 1 американский доллар составляет 472.93 тенге. График изменения курса в течение месяца. Как видно, ситуация очень нестабильная:

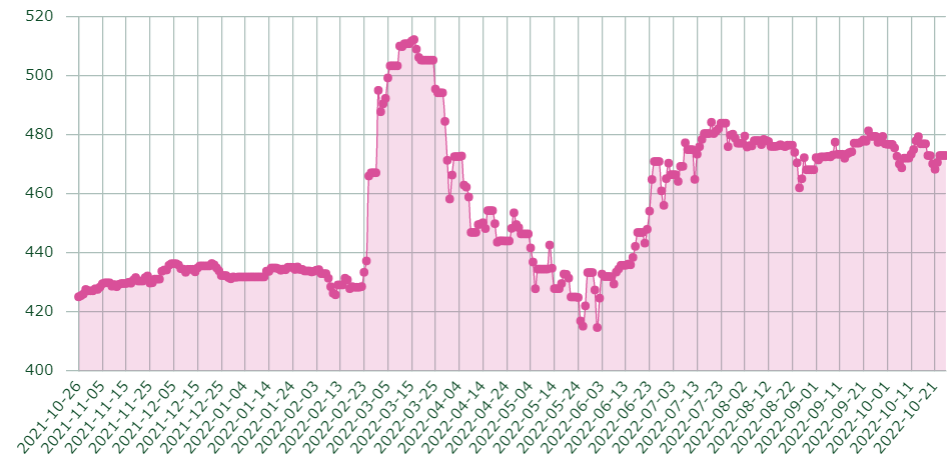

Ситуация с курсом тенге к доллару за последний год:

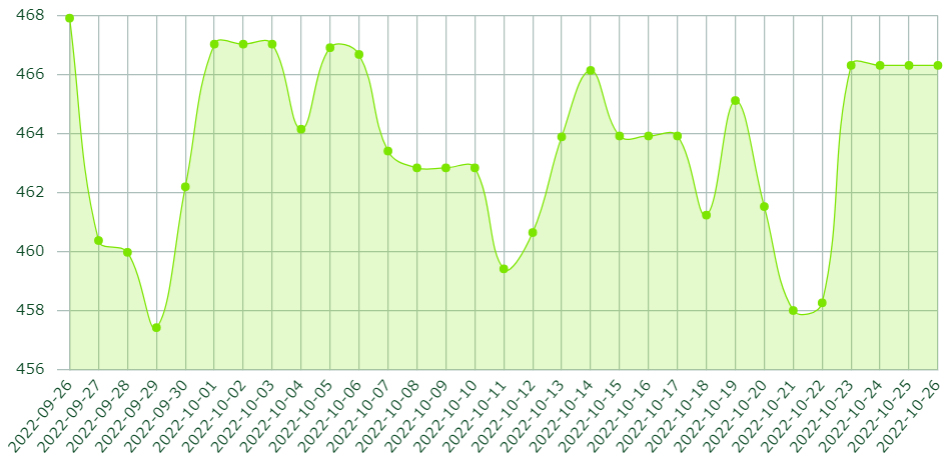

3. Курс к евро — 1 евро составляет 466.31 казахских тенге. График изменения курса в течение последнего месяца:

Как видно, курс тенге — очень изменчивый, актуальный на сегодняшний день смотрите на сайте Центрального Банка Казахстана.

Купюры и монеты Казахстана

Основная денежная единица Казахстана — это тенге, которая находится в обращении и в монетах, и в купюрах. Первые образцы были запущены в 1993 году, после дизайны изменялись в 1997, 1999, 2006, 2012, 2019, 2020 годах.

Монеты Казахстана

Рассмотрим монеты тенге последней модернизации, которая была выполнена в 2019 году. Сейчас в ходу такие монеты тенге номиналом 1, 2, 5, 10, 50 и 100:

В 2020 году Центральный Банк Казахстана объявил о введении в оборот монеты номиналом 200 тенге. Она выглядит так:

Купюры Казахстана

Банкноты в Казахстане модернизировались довольно часто. Причем не разово все, а каждый номинал отдельно. Каждая купюра претерпела минимум 3 изменения с момента своего создания. Что вполне логично, так как каждая модернизация вносит новые методы защиты от подделки. А использование старых становится небезопасным — фальшивомонетчики находят способы их подделать.

Так выглядит банкнота 200 тенге, последний раз модернизировалась в 2006 году:

Это 500 тенге образца 2017 года:

Так выглядит 1000 тенге, последняя модернизация — в 2014 году:

2000 тенге образца 2012 года:

Банкнота в 5000 тенге последний раз обновлялась в 2011 году:

Банкнота в 10 000 введена в обращение в конце 2016 года. Она посвящена 25-летию независимости Казахстана, на ней изображен первый президент страны:

Самый большой номинал — 20 000 тенге, купюра введена в обращение в конце 2016 года. Она посвящена 20-летию введения в Казахстане национальной валюты.

Как и на банкнотах других стран, на казахских купюрах изображены важные символы, монументы и географические объекты страны. Каждая купюра уникальная, несет особый смысл. Например, на купюре в 2000 тенге на лицевой стороне изображен монумент Қазақ Елi в Астане, а на обороте контурная карта страны с изображением реки Иртыш.

В целом, на всех купюрах Республики Казахстан на лицевой стороне изображен монумент Қазақ Елi, а на обороте — контурная карта страны, внутри которой изображены значимые для Казахстана объекты и символы.

Источник: brobank.ru

Без этого не понять Казахстан: Что такое жузы и кто на самом деле устроил погромы

Изучение этнических особенностей Казахстана мы начали с сухого академического определения самого часто встречающегося слова «жуз». По мнению Андрея Грозина, заведующего отделом Казахстана в Институте стран СНГ, жуз — это:

«Неформально-племенное объединение, конгломерат исторически и регионально близких племен, живущих на определенных территориях достаточно продолжительное время. Жузы имеют представления об общих предках».

Жузы отличаются между собой, но, как любят подчеркивать казахстанские ученые, не так сильно, как русские, белорусы и украинцы. Степень отличия — как между москвичом и петербуржцем. И казахстанские острословы не раз замечали, что с 2000-х годов в России правит «питерский жуз». А до этого был «жуз уральский». Мы все представители одного народа, с некоторыми региональными особенностями.

В Казахстане все то же самое, только с поправкой на кочевую культуру.

Старший жуз традиционно жил на юге страны, Средний жуз на севере, а Младший — на западе, в бесплодных степях при Каспии.

У казахов есть древняя красивая пословица, удивительно точно объясняющая разницу в менталитете: «Дай Старшему жузу посох, и пусть пасет скот, дай Среднему жузу перо, и пусть решает споры, дай Младшему жузу копье и отправь на врага».

Шляпа, портфель, власть

Сразу же после развала СССР тема с жузами получила необычайную популярность в казахском народе. Стало почетно или модно с ходу перечислить своих предков до десятого колена, не забыв припомнить всех батыров-богатырей и их подвиги. Так как вся эта информация — мифологизированное устное предание, а письменных источников не имеется, простор для фантазий размером с бескрайнюю казахскую степь. Но еще сто лет назад принадлежность к жузу гарантировала выживание. По словам Андрея Грозина, деление на жузы появилось вынужденно. Это такой способ самоуправления у кочевых народов:

— Жузы нужны были, чтобы решать множество возникающих проблем, для регуляции численности скота, водопоев, мест выпаса, чередования летовок и зимовок. А конфликты из-за скудных ресурсов превращались в гражданские войны, идущие из поколения в поколение. Еще одна причина появления жузов — без поддержки рода выжить в зимней степи невозможно даже сейчас. Это очень тяжелая работа.

По словам Андрея Грозина, Средний жуз, живущий в северных областях, достаточно быстро вошел в орбиту Российской империи и дал казахам образованных людей, того же поэта и философа Абая, который искренне тяготел к России и видел в ней будущее своего народа. Младший, западный жуз вечно воевал и жил в местах, где даже отгонным скотоводством было заниматься сложно. Но каким образом Старший, южный жуз сменил пастуший посох на шляпу и портфель — атрибуты власти?

Жузы нужны были, чтобы решать множество возникающих проблем, для регуляции численности скота, водопоев, мест выпаса, чередования летовок и зимовок Фото: Shutterstock

Благодаря последним событиям в этой республике в России узнали то, о чем не задумывались. Оказывается, последние сто лет Казахстаном правит Старший, южный жуз, и можно догадаться, что не всем в республике это нравится. Но сделать ничего нельзя — все ключевые посты в государстве по-прежнему под южанами. Хотя игра пошла на понижение — Назарбаев из более знатного племени в отличие от Токаева. Но жуз-то все равно один, первый среди равных, хотя племен в нем десятки. Андрей Валентинович объясняет, как так вышло:

— Южный жуз всегда обитал в местах с благоприятным климатом, но был один минус — эти территории были плотно заселены. Южный жуз всегда был территориально близок к центрам городской цивилизации — Коканду, Бухаре, Хиве. Все это позволяло кочевникам совершать набеги на своих оседлых соседей и грабить их в рамках «набеговой культуры и экономики», а с другой стороны, шел товарообмен и общение. Казахские Чингизиды и воины умудрялись даже делать карьеры в оседлых государствах. Вот благодаря торговле с богатыми соседями Южный жуз оказался самым состоятельным, если сравнивать с севером или нищим западом, — подытожил востоковед.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Любопытно, что если Российская империя делала ставку на северный, Средний жуз, то большевики все перевернули с ног на голову. В Казахстане им нужен был пролетариат, а производства находились на юге. Перехват власти был растянут по времени:

— Сначала Старший жуз начал править в автономии, потом в самой Казахской ССР, особенно в послевоенный период. Понятно, что основные вопросы решались в Москве, но именно местная власть принадлежала южанам. После распада СССР южане смогли сохранить власть, президентом стал Назарбаев.

Назарбаев из более знатного племени в отличие от Токаева. Но жуз-то все равно один Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В СССР жузы считались пережитком, а в нынешнем Казахстане? По словам ученого, тут к истории подключилась политика.

— Казахстанские ученые постоянно подчеркивают, что у казахов нет разделения на северный, южный и западный Казахстан. Вы можете без всяких диалектов общаться в любой части Казахстана. Из этого делается вывод, что казахи — единая нация, поэтому говорить о разделении на жузы нельзя — это сепаратизм, — объясняет Андрей Грозин и произносит главное: — Изучение жузов порождает логичный вопрос: почему во власти только «южные»?

Возможно, попытку получить ответ на этот вопрос мы видели в первых числах января на улицах и дорогах кипящего Казахстана.

И сами казахи, и россияне обозначили участников погромов, как мырков или мамбетов, то есть по-русски — гопников Фото: REUTERS

ПЕРСПЕКТИВЫ

Стейк из жеребенка

Понятно, что размывание любого традиционного общества неизбежно, и Казахстан не стал исключением. Первый признак — это появление «асфальтовых казахов», так называемых шала-казахов. Часто это потомки казахской интеллигенции во втором и третьем поколении. Родовые заморочки их не интересуют вообще в отличие от большинства казахов, поэтому стороны платят друг другу взаимным презрением. «Шала-казахи» — зачастую люди трех культур: казахской, русской и глобальной — американизированной.

Размывание любого традиционного общества неизбежно, и Казахстан не стал исключением Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Именно благодаря этому слою «новых казахов» Алма-Ата напоминает какую-то столицу хипстерства: куча кафе, барбершопы, граффити известных европейских уличных художников на стенах, магазины модные и просто дорогие известных брендов. След патриархальной Азии можно найти только в меню модного ресторана: стейк из жеребенка. В названии этого блюда много смыслов и противоречий. На днях они вылезли наружу. И сами казахи, и россияне обозначили участников погромов, как мырков или мамбетов, то есть по-русски — гопников.

— Участники последних событий — молодежь из пригородов Алма-Аты, из «ржавого пояса», считает ученый. — Они живут на самозахваченных землях вокруг бывшей столицы, в поселках-самостроях, которые по настоянию националистов были легализованы. Только электричество, воду и канализацию не везде провели. Люди там пробавляются мелким криминалом и заработками на базарах. Разграбить торговый центр — все равно что прокатиться на социальном лифте. Это вообще самое яркое событие в их жизни!

КСТАТИ

Как в Казахстане появились жузы, русские и кто построил его города и заводы

Что на самом деле представляет из себя бывшая советская республика размером с Западную и Центральную Европу (подробности)

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.

АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

Источник: www.kp.ru

YouTube-канал Elmedia: попытка объять необъятное

С начала запуска казахстанского YouTube-канала Elmedia уже прошло чуть больше девяти месяцев. Это довольно серьёзный срок, и уже вполне можно дать объективную оценку его контенту.

Команда канала во главе с ветераном казахстанской журналистики Гульжан Ергалиевой в своё время выпускала оппозиционные проекты, такие как газета «Свобода слова», журналы ADAM bol, ADAM, «Адам», Guljan.org и другие. Все они были закрыты по решению суда. И «былая слава» как бы обязывала.

Сама Ергалиева запуск нового проекта назвала «реваншем за закрытые ранее проекты». Попытаемся разобраться, каким получился этот «реванш».

Первый выпуск канала датирован 12 февраля текущего года. За это время Elmedia выпустил более 130 видео, набрал больше 84 тысяч подписчиков. Просмотры выпусков весьма неравномерны: от 2,5 тысячи (выпуск на казахском о закредитованности населения) до 430 тысяч (одно из интервью с экс-премьером Акежаном Кажегельдиным)

Авторы канала ставили перед собой такие цели: «Задачи у нас такие же, какие мы, собственно, выполняли все эти годы. Мы продолжаем свою концепцию — это концепция общественно-политического издания, аналитического и так далее». При этом с претензией на настоящий телевизионный формат: профессиональная студия, ведущие, сюжеты, интервью с приглашёнными гостями. Всё это в прямой трансляции. Замах был действительно серьёзный.

Надо сказать, что каналу повезло с долгоиграющими инфоповодами. Запуск спустя чуть меньше месяца после известных январских событий в Казахстане, российско-украинский военный конфликт, июньский референдум, президентские выборы.

Казахоязычный контент: креатив скандального рэпера Ахмадиева

Перед первым выходом в эфир в соцсетях активно раскручивался рекламный ролик, где «лицом» канала был представлен скандально известный музыкант Жан Ахмадиев, которого зрители потом увидят в качестве ведущего казахских выпусков.

Казахстанцам он запомнился тем, что в постановочном ролике стегал камчой женщин лёгкого поведения на улицах и другими выходками. Будучи «журналистом» серьёзного политического канала, одновременно принимал участие в качестве «эксперта» в различных ток-шоу, где часто придерживался мнения, что «если женщину бьют, значит, она заслужила это». На что рассчитывали создатели канала, когда приглашали Ахмадиева? Видимо, скорее, на его известность, пусть и скандальную, в казахской среде, нежели на профессионализм и компетентность. Наверняка многие удивились, увидев в роли журналиста рэпера.

Изначально канал обещал выходить на казахском и русском языках в 21.00 ежедневно и бодро набрал темп в этом режиме. Но со временем казахские выпуски исчезли из эфира, последний выпуск был в августе.

На это, думается, есть несколько причин. Во-первых, видео на казахском набирало очень мало просмотров по сравнению с тем, что выходило на русском. Во-вторых, контент, рассчитанный на казахскую аудиторию, как говорится, «не выстрелил». И, в-третьих, на мой взгляд, каналу просто не повезло с ведущими на казахском.

Поэтому наблюдались эти метания из стороны в сторону. В первых выпусках видны старания завоевать аудиторию серьёзными, проблемными темами, но попытки оказались неудачными. К примеру, в выпуске, который озаглавлен как «Отбасы Банкі ЖАБЫЛАДЫ…? Мамайды неге ҚАМАДЫ?» («Отбасы банк закрывается…?») Жан Ахмадиев с неуместной улыбкой на лице «пытает» на эту тему гостя студии — экономиста Марата Абдрахманова.

Не вдаваясь в суть проблемы, ведущий задаёт вопрос: «Почему власть закрывает банк, какую цель при этом преследует?» А эксперт на голубом глазу заявляет в ответ: «Цель — платить людям как можно меньше денег». Тут надо оговориться, что на самом деле речь не шла о закрытии банка, говорилось о смене статуса финансового института, при этом он не перестанет выдавать жилищные займы, как это пытались представить в этом выпуске. Налицо не только полная некомпетентность ведущего в выбранной теме, но и дезинформация зрителей. Ведь в итоге журналист и гость студии договорились до того, что людям надо бежать в банк и забирать свои вклады.

После нескольких эфиров на казахском на общественно-политические темы на канале неожиданно появляется «развлекуха» — интервью со звёздами, что выглядело конечно, странно. Хотя это более привычная среда для Ахмадиева.

В одной из бесед певица Бахыт Шадаева заявила, что «у Димаша не поставлен голос, у него нет школы» и вообще, что именно она «дала ему путёвку в жизнь». В итоге интервью разлетелось на цитаты в СМИ, певице пришлось извиняться перед Димашем, а ролик с канала удалили.

В интервью с певицей Айжан Нурмагамбетовой была попытка «натянуть» его на повестку дня, задав вопросы про Украину, Қаңтар вместе с банальными «расскажите о ваших творческих планах». Но что-то пошло не так, когда ведущий в конце беседы предложил гостье «по традиции» спеть в эфире, и это, мягко говоря, выглядело нелепо.

В выпуске про «казахскую долговую книгу», где рассказывается о том, что многие казахстанцы покупают еду и товары первой необходимости в долг, интонации закадрового голоса звучат в благостном хабаровском стиле. Словно зрителям рассказывают не о важной проблеме, а наоборот, о чём-то хорошем.

На этом, похоже, эксперименты Ахмадиева закончились. Это был последний эфир с его участием. Но надо отдать ему должное: он честно пытался креативить в выпуске про амнистию кредитов, включив в репортаж отрывки из своего ролика, где он исполняет рэп, также известные мемы из интернета и другие приколы. Но, к сожалению, этот эфир набрал всего 2,6 тысячи просмотров — может, потому что после такого «веселья» в эфире почти 50 минут отвечал на вопросы скучный сотрудник из Агентства по финансовому мониторингу.

После казахские выпуски стали выходить реже, а вести их стала журналистка и активистка Айгерим Тилеужан, которая сейчас находится под домашним арестом. Напомним, её обвиняют в захвате Алматинского аэропорта и организации массовых беспорядков в дни январских событий.

Если посмотреть несколько эфиров с её участием, становится понятным, почему создатели канала «прикрыли лавочку». Первое интервью с общественным деятелем Рысбеком Сарсенбаем, посвящённое содержанию под арестом политика Жанболата Мамая и январским событиям, даёт понять, что Айгерим сложно работать на камеру. Представляя тему выпуска и гостя, она не может оставаться естественной, интонации звучат пафосно, беседа импровизационно не поддерживается. В итоге гость говорил иногда по шесть-семь минут и больше, как будто сам с собой.

И если предыдущему ведущему Ахмадиеву мешала его неуместная игривость при серьёзных интервью, то Тлеужан, наоборот, — излишняя строгость. Ещё одна проблема ведущей — неумение задавать конкретные вопросы. К примеру, в выпуске о возврате выведенных средств из страны в первом вопросе спикеру смешалось всё — проблемы газификации регионов, растущие цены, подготовка к школе, арендное жильё. И очень общий вопрос: что делает для решения этих проблем правительство? В итоге, конечно, ответ тоже был очень обобщённым и опять минут на семь-восемь.

Хотя справедливости ради надо сказать: в репортажах Айгерим смотрится гораздо лучше.

Русскоязычный контент: когда вопросы становятся ответами

Что касается выпусков на русском языке и в целом концепции проекта, тут выявляется другая проблема. Начнём с главной ведущей — Гульжан Ергалиевой. Давно замечено, что Гульжан Хамитовна в своих интервью порой говорит больше интервьюируемого, а иногда и вкладывает в его уста то, что она хотела бы услышать. Пожалуй, самым наглядным примером в этом плане и поэтому самым провальным стало интервью с поэтом и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым.

Задавая первый вопрос о том, почему гость студии решил возродить свою партию «Народный конгресс Казахстана», Ергалиева попутно вспомнила свою биографию, как она участвовала в парламентских выборах от этой партии, как принимала участие в организации партии и так далее.

Соответственно, и гость начал издалека: напомнил о потерянных последних 30 годах, вспомнил историю создания партии, три минуты рассказывал о своей встрече с Нельсоном Манделой, но на вопрос не ответил. Не дождавшись ответа, ведущая перебивает его и снова задаёт уже наводящий вопрос, как бы направляя гостя: «Так почему вы решили опять вернуться к партийной деятельности, потому что это ваша недопетая песня?» Но гость снова уходит от ответа и пускается в рассуждения о том, как мы строили капитализм и пришли к «дикому рыночному феодализму и создали главного феодала». С третьей попытки и общими усилиями, что называется, Гульжан Хамитовна наконец срывает с уст Олжаса Омаровича, что он «хочет повторить и добиться того, что не удалось тогда».

Вопрос о том, почему гость студии заявил, что «надо помочь президенту Токаеву», вылился уже в рассуждения самой ведущей: «Вы заявили, я буду помогать Токаеву, хотя, по идее, все партии должны конкурировать и все должны стремиться к этому, у всех есть свои задачи, в том числе с президентом, а вы не хотите, вы, наоборот, хотите помогать Токаеву, или ему нужна помощь, нужен такой тяжеловес, как вы? Почему вы хотите ему помогать, когда другие его критикуют, представляют альтернативные программы?»

Собеседник начал было говорить, опять издалека, но вопрос ведущей свёлся теперь к личным качествам президента. Из воспоминаний спикера мы узнали, что он пил чай и не только с действующим президентом, и ничего нового о личных качествах, кроме того, что все говорят: «Интеллигентный, образованный». Затем разговор перешёл к личным качествам первого президента, а Олжас Омарович начал говорить о возврате «украденных у народа денег», затем снова перешёл к описанию характера президента Токаева: «Я помню его отца…»

В итоге Гульжан Хамитовна снова вернулась к своему предыдущему вопросу, попутно на него же и отвечая: «И поэтому вы лично и ваша партия будете поддерживать президента, потому что вы ему доверяете, он заслуживает эту должность, и он должен с ней справиться, вы так считаете, потому что…» Собеседник лишь покорно кивал в ответ: «Да, да».

Надо признать, что зачастую в интервью канала с известными личностями, приглашёнными в надежде привлечь аудиторию, мало информативности. И, потратив час или полтора своего времени, вы ничего нового не узнаете.

Но выбивается из этого ряда, к примеру интервью Аяна Шарипбаева с архитектором Нурланом Турехановым на тему переименования столицы и качества архитектуры в стране. Подключение спикера к беседе было предварено саркастическим вступлением ведущего, слушать которое было удовольствием, и интересным досье на гостя в виде сюжета, сделанного другим журналистом канала — профессиональным телевизионщиком Парызом Байтеновым.

Это интервью было короче, чем предыдущее, динамичным, информативным, ну и сам спикер — интересная личность, выделяющаяся оригинальным, смелым взглядом и прекрасным чувством юмора. Несмотря на то, что беседа состоялась онлайн, а сам гость сидел в автомобиле, это нисколько не испортило впечатления — наоборот, придавало жизни. Ведь разговор был не только об архитектуре зданий, но и об архитектуре политической системы, и в нём было достаточно импровизации.

Нельзя не отметить, что канал в многообразии жанров замахивается и на расследования. Но чаще всего они, на мой взгляд, не совсем подходят под таковой. К примеру, одно из последних «расследований» о январских событиях. Во вступлении Гульжан Ергалиева говорит, что оно «построено исключительно на фактах», но таковых в выпуске особо я не увидела, озвученные сведения можно назвать версиями, инсайтом, но не фактами.

Например, в расследовании рассказали о встрече казахстанской элиты в Монако ещё в 2014 году, где была решена судьба Токаева как преемника, «тайная вечеря» приближённых к клану Назарбаева незадолго до январской трагедии в родовом поместье бывшей «главной» семьи, где готовился «заговор» против действующего президента, или об участии Кремля в январских событиях. Однако подтверждений этому и другим сведениям в расследовании представлено не было. Многое из того, что зрители узнали из выпуска, было уже озвучено в виде версий многочисленными экспертами в СМИ.

Несколько слов об интерьере стационарной студии — тотальный чёрный цвет, конечно, придает серьёзность, но чаще всего гости студии сливаются с фоном в своих тёмных пиджаках. Иногда фон меняется живой картинкой за спиной ведущих, что придает ощущение «лайфа».

В целом после просмотра канала создалось впечатление, что метания от одного жанра к другому — события дня, новости, репортажи, попытка анализа, интервью, расследования, а также несоблюдение единого хронометража видео, периодичности выпусков (что так «любит» YouTube) и прочее — ни к чему хорошему не привели. Отсюда и ощущение хаотичности, и неравномерные просмотры.

- Tags

- Elmedia

- Айгерим Тилеужан

- Аян Шарипбаев

- гульжан ергалиева

- Жан Ахмадиев

- Парыз Байтенов

Источник: newreporter.org