Помнится, в сериале «Карамора» герой Данилы Козловского атаковал почту с намерением разослать политические телеграммы по России. В реальности дореволюционных почтовиков и телеграфистов «атаковали» не меньшие болваны, но другой категории- с более прозаическими и приземленными требованиями. Но, по их мнению, тоже очень важными, вот один такой случай, зафиксированный «Самарской газетой» в начале XX века.

На станцию Бердяуш, самаро-златоустовской железной дороги в конце мая по служебной необходимости изволил приехать ревизор движения, господин Болтин. Прошелся Болтин по станции, заскучал и задумался.

— Есть пиво? – спросил он у станционного буфетчика.

— Есть так-то, да маловато.

— То бишь как так маловато?

— Да так-с, начальник станции Златоуст высылкой задерживает – пожаловался буфетчик на «неурядицы» в станционной торговле.

— Ах, вот как! – сверкнул глазами, надувшись Болтин – Это не порядок, так нельзя!

И тут же он настрочил телеграмму:

«Златоуст, начальнику станции. Частые задержки пива для буфета Бердяуш, заставляют меня беспокоить вас просьбой о содействии и своевременной доставке»

История Индии за 20 минут.

Почтовая станция

Телеграф застучал. По действующим тогда правилам телеграф передавал сначала служебные телеграммы, а уже потом частные. Телеграмма Болтина шла как служебная и таких служебных встречалось на железных дорогах не мало.

Телеграфисты постоянно жаловались на то, что завалены работой, податели же депеш жаловались на медлительность служащих и искажение телеграмм, а ларчик открывался очень просто: слишком много шло служебных телеграмм, которые по факту и содержанию были совершенно частными, не говоря уже о том, что еще и глупыми.

А господину ревизору, как подводила итог газетная заметка, следовало бы преподнести презент от пивоваренного завода.

Источник: dzen.ru

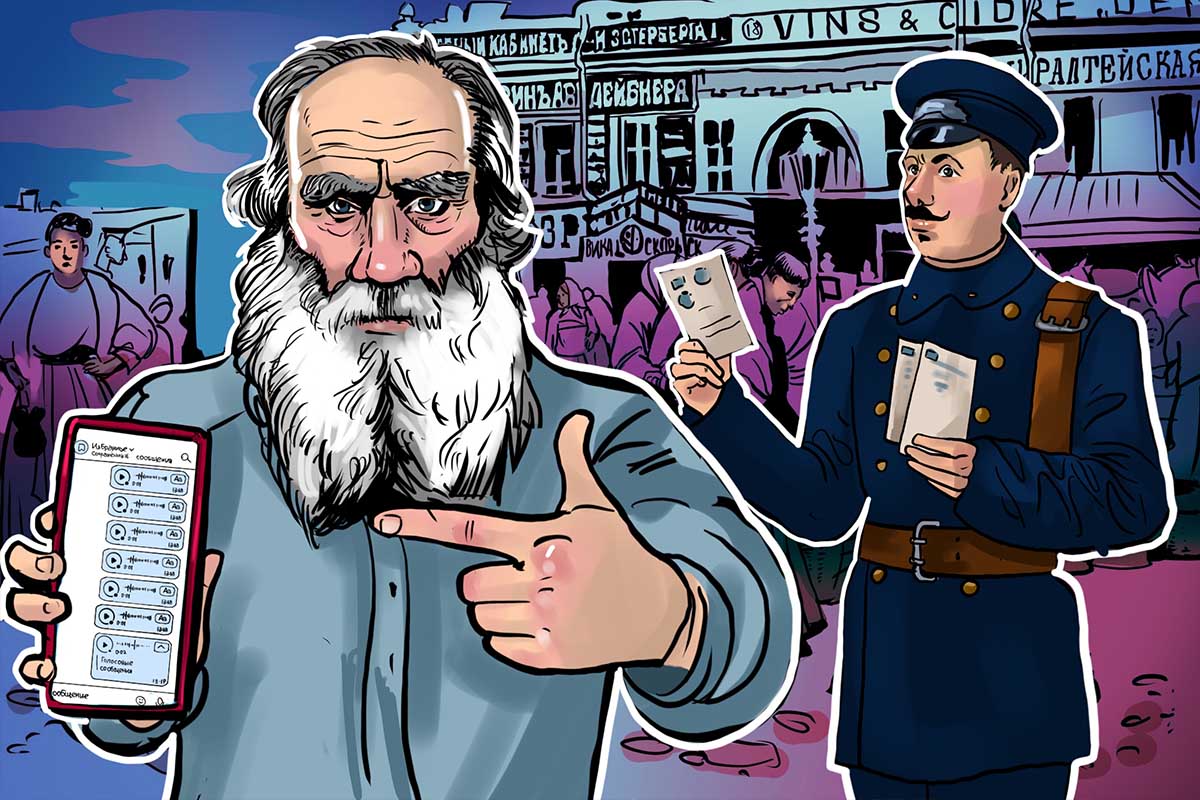

Граф Толстой, давайте без голосовых. Как общались между собой жители Российской империи

Сегодня у человека есть много способов сообщить другу какую-нибудь новость или просто узнать, как у него дела: позвонить на мобильный телефон, отправить сообщение в мессенджере (в том числе голосовое и видео) или имейл. А как общались между собой граждане Российской империи? Специально для «Сноба» в этом вопросе разбирался автор подкаста «Закат Империи» Андрей Аксенов

15 ноября 2022 10:48

Иллюстрация: Арина Филиппова

В начале ХХ века скорость распространения информации стала критическим фактором для международного бизнеса: о котировках цен на биржах, вестях о банкротствах, политических новостях нужно было узнавать как можно быстрее. Вместе с традиционной бумажной почтой все больше стали использоваться и телеграф, и радио. Информацию можно было передавать не только в виде текста: в городах появились телефонные компании, и между крупными населенными пунктами стало возможным посылать голосовые сообщения. Способов коммуникации с каждым годом становилось все больше и больше.

Изобретение АОНа

Между тем традиционная почта оставалась самым популярным способом связи, и тут надо заметить, что она работала не в пример быстрее сегодняшней. Письмо по городу доставлялось в день отправки, а письмо из Москвы в Петербург приходило на следующий же день. Для жителей Российской империи, в отличие от нас, скорость доставки бумажных писем была критически важной, и почтовое ведомство работало как часы. Однако скорость работы — не единственное, что отличало тогдашнюю почту от нынешней.

В то время у людей практически не было именных почтовых ящиков: письма, открытки, газеты и журналы доставлялись до почтового отделения. Для того, чтобы узнать, дошло письмо или нет, нужно было прийти на почту. Существовала дополнительная услуга — доставка почты на дом. В этом случае почтальон оставлял почту у дверей. Однако обыватели пользовались доставкой нечасто: у кого не было лишних денег, тот ходил на почту сам, а у состоятельных людей чаще всего были слуги, которые и забирали письма из отделения.

Иллюстрация: Арина Филиппова

К началу XX века Россия подписала международную конвенцию о тайне частной переписки, однако при Главном управлении почт и телеграфов оставались специальные отделы, которые назывались «черные кабинеты». Здесь могли вскрывать письма, но только если в отношении адресата или получателя велось уголовное преследование и только по приговору суда, однако «черные кабинеты» подчинялись министру внутренних дел и могли порой выполнять деликатные поручения и без судебного решения. Так, известно, что по просьбе председателя совета министров Столыпина вскрывалась корреспонденция его родственников, например, его брата, Александра Столыпина, довольно известного публициста из либерального лагеря, и брата жены — Алексея Нейдгардта.

Вместе с обычными письмами в конвертах очень популярны были открытые письма, или сокращенно — открытки. Идея такого носителя появилась в середине XIX века и сначала была отвергнута, поскольку нарушалась конфиденциальность. Однако вскоре коммерсанты осознали привлекательность нового формата: люди хотели не только писать друг другу сообщения в виде текста, но и посылать картинки.

Фотография и в начале ХХ века была относительно затратной, рисовать самому — долго и неудобно, поэтому открытки оказались лучшим выходом. При Николае II можно было купить открытку к любому случаю: на день ангела и Рождество, с видами городов (их обычно отправляли приезжие) и забавными картинками и карикатурами. Особенно часто их стали использовать люди малограмотные, поскольку под поздравлением, к примеру, на Пасху можно было просто написать свое имя — и долг перед родственниками выполнен.

Следующим по популярности средством связи был телеграф, и он использовался городскими жителями повсеместно, порой по самым незначительным поводам. Вот, например, Чехов писал в рассказе «Три года»:

Горничная сошла вниз, потом вернулась.

— Барыня! — сказала она и постучала в дверь. — Барыня!

— Что такое? — спросила Юлия.

— Вам телеграмма!

Юлия распечатала телеграмму и прочла: «Пьем ваше здоровье. Ярцев, Кочевой». — Ах, какие дураки! — сказала она и захохотала; на душе у нее стало легко и весело.

По телеграфу передавали важные просьбы и сообщения о благополучном окончании путешествия, посольства отправляли зашифрованные депеши, бизнесмены — цены на акции и товары.

Последнее было настолько востребованным, что в 1902 году по инициативе правительства было создано специальное «Торгово-телеграфное агентство», передающее котировки на основные товары, а также политические новости. Телеграммы в адрес агентства передавались без очереди и по сниженной цене. Уже через год на услуги агентства подписалось около 300 бизнесменов по всей России. В советское время на базе агентства было создано Телеграфное агентство Советского Союза, сокращенно — ТАСС.

С помощью телеграфа отправлялись не только короткие сообщения — в экстренных случаях могли перепечатать и газетную статью. Первый случай подобного рода в России датируется Крымской войной: император Николай I узнал о высадке английского десанта из европейских газет, которые ему прислали по телеграфу. Гонец из российской армии доставил сообщение позже.

Крымская война проходила в середине XIX века, и понятно, что спустя 50 лет телеграф стал обыденным способом связи, но к началу XX века и телефон в крупных городах тоже перестал быть новшеством — можно было легко арендовать квартиру с телефоном или снять номер в гостинице, оборудованный персональным аппаратом.

Иллюстрация: Арина Филиппова

Гораздо интереснее и необычнее для жителей России были фонографы — приборы, которые сконструировал и продавал Томас Эдисон. С их помощью можно было записать свой голос точно так же, как записывают звук на пластинку, только вместо пластинки были восковые валики. Эти валики отправляли обычной почтой получателю, и тот с помощью такого же фонографа мог прослушать сообщение. Особенно любил посылать «голосовые» Лев Толстой (их и сейчас можно послушать). Например, в 1908 году он отправляет молодому писателю Михаилу Лоскутову такое сообщение:

«Вы спрашиваете меня о том, упадок ли декадентство или, напротив, движение вперед. Коротко ответить, разумеется, упадок. И тем особенно печальный, что упадок искусства есть признак упадка всей цивилизации. Упадок цивилизации происходит от отсутствия верования, от отсутствия религии».

Лев Николаевич, конечно, видел упадок цивилизации в отсутствии веры у новых поколений. И хоть Толстой не отмечал, как технический прогресс способен повлиять на развитие цивилизации, сегодня мы знаем, что открытия того времени и привели нас в современный мир новых технологий.

Источник: snob.ru

Связь в России в конце XIX – начале XX в.

Быстрая, надежная и доступная почтовая, телеграфная и телефонная связь – необходимое условие для формирования зрелых рыночных отношений.

Почтовые отделения брали на себя доставку писем, периодической печати, обычно взимая за это, в зависимости от частоты издания газет и журналов, от 6 до 18 % от общей стоимости подписки. Кроме пересылки писем и посылок, почтовые отделения (станции) в районах, где не было железной дороги, осуществляли перевозки пассажиров с помощью ямщиков по твердому тарифу за версту проезда. Так как расходы почты при этом были выше доходов, казна покрывала убытки, выплачивая определенные субсидии. Иногда такое конное «такси» отдавали на откуп частному лицу. В таких случаях никакие субсидии не выплачивались, но откупщик получал монопольное право на обслуживание проезжающих в данном районе.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

О стабильном развитии почтовой связи в России свидетельствуют следующие данные:

- в 1897 г. в стране насчитывалось всего 2.1 тысяч почтово-телеграфных учреждений,

- в 1913 г. их число уже возросло до 11 тысяч, а общая протяженность почтовых маршрутов – до 261 тысяч километров.

Телеграф

Первая телеграфная линия в России, между Петербургом и Кронштадтом начала действовать в 1835 году для нужд военного ведомства. Спустя 4 года завершилось строительство уже второй линии, которая соединила столицу империи с Варшавой. С середины 50-х годов фирма Сименс прокладывала телеграф там, где строились железные дороги. Телеграфы были оборудованы новой электромагнитной техникой.

К началу $XX$ века протяженность телеграфа составила уже 127 тыс. верст, железнодорожных телеграфических линий – 39, в том числе 4 тыс. – частных. К этому времени уже были проложены подводные телеграфные кабели, связывающие Россию с Данией и Швецией. Линии из Китая и Японии соединили с российскими телеграфными линиями. Если в 1897 г. было отправлено 13,9 млн. внутренних телеграмм, то в 1913 г. – уже 36 млн.

«Связь в России в конце XIX – начале XX в.»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

Появление телефона

Телефон впервые появился в России в 1880 году. Вначале правительство было намерено установить свою монополию на телефонную связь. Но трезво оценив свои финансовые возможности, оно вынуждено было маневрировать. Частные компании были допущены к строительству и коммерческой эксплуатации телефонной сети в столичных городах, Варшаве, Одессе, Риге и некоторых других центрах.

Согласно заключенным контрактам, станции и линии, построенные за счет частных компаний, через 20 лет безвозмездно переходили в государственную собственность. Правительство имело право сделать это и раньше, через 7 лет, но только за соответствующий выкуп. Однако, убедившись в том, что телефонные сети приносят высокую прибыль, правительство в конце 80-х годов остановило процесс приватизации инфраструктуры этого нового вида связи.

Согласно заключенным контрактам, телефонные станции и линии, которые были построены за счет частных компаний, через 20 лет безвозмездно переходили в государственную собственность. Правительство имело право сделать это и раньше, через 7 лет, но только за соответствующий выкуп. Однако, убедившись в том, что телефонные сети приносят высокую прибыль, правительство в конце 80-х годов остановило процесс приватизации инфраструктуры этого нового вида связи.

К началу $XX$ века действовало 77 тыс. правительственных и 11 тыс. частных телефонных станций. Оплата за пользование «государственным» телефоном была в два-три раза дешевле, чем в частном. Решение об устройстве телефонной станции за счет казны принималось в том случае, когда не менее 50 физических лиц или учреждений заявят о своем желании пользоваться телефоном и внесут вперед 50 % годовой платы. В результате в 1913 г. в российских городах имелось 300 тыс. телефонных аппаратов. В сельской местности таких новшеств не встречалось.

Замечание 2

Таким образом, в начале $XX$ века Россия имела разветвленную, довольно четко работающую почтовую сеть. Масштабы и качество обслуживания народного хозяйства и населения со стороны телеграфных служб можно считать удовлетворительными для тех лет. Телефонная связь только зарождалась.

Источник: spravochnick.ru