Люди всю историю существования человечества нуждались в средствах связи и способах сигнализации. Не всегда традиционная почта справлялась с функцией доставления информации, особенно когда эту информацию нужно было донести незамедлительно. Поначалу для этих целей использовались сигнальные костры, дым от которых оповещал о приближении врагов или какой-нибудь иной опасности.

Также использовались и сигнальные огни, зажигаемые на горах и других возвышениях. Еще один способ передачи информации – звуковой сигнал. Обычно для этих целей использовался громкий охотничий рог или горн, либо различные виды барабанов. Звуки от разных музыкальных инструментов комбинировали так, чтобы зашифрованное послание могли понять только определенные люди.

Предшественниками современного телеграфа можно назвать гелиографы. Эти примитивные световые телеграфы работали при помощи отражения света от зеркал, расположенных в определенном порядке. История создания телеграфа поможет Вам узнать много нового.

Галилео. История изобретений. Телеграф

Предшественники телеграфов

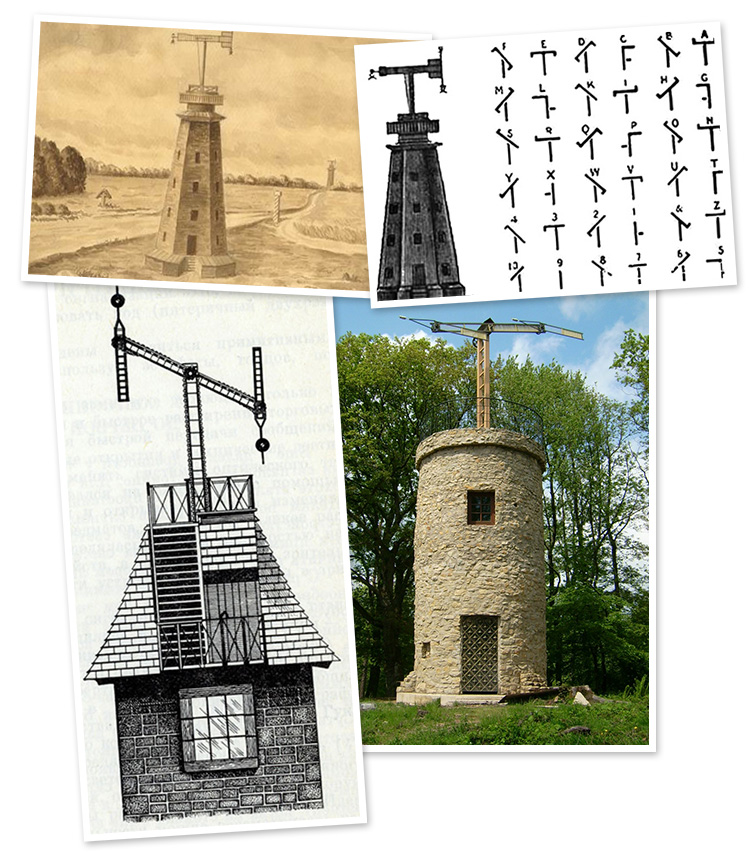

Изобретение телеграфа заняло не одно десятилетие. Французский механик Клод Шапп в 1792 году создал один из способов передачи информации на довольно длинные расстояния с помощью световых сигналов – оптический телеграф. В настоящее время такой «телеграф» используют на морских судах.

Сам Шапп представил свое изобретение как цепь семафоров, внутри которых сидели управляющие ими люди. Сеть таких приборов быстро распространилась по Европе, а в Швеции работала до 1880-х годов. Семафоры не требовали топлива и были надежнее, чем костры или маяки, но были далеко не совершенны: они сильно зависели от благоприятности погодных условий, были дорогими и нуждались в обслуживающих их людях, а потому были невыгодны для коммерческого использования. История изобретения телеграфа началась именно тогда, когда созрели экономические предпосылки.

С создания электрического телеграфа все поменялось в лучшую сторону. На самом деле работы над ним начались еще раньше, чем над оптическим телеграфом, в 1774 году, однако опыты над созданием электростатического телеграфа (увенчавшиеся, к слову, успехом) которые проводились Жоржем Луи Лесажем или попытки создания электрохимического прибора Самуилом Томасом Земмерингом, были забыты. Все дело в открытом в 1824 году английским физиком Питером Барлоу ложном «Законе Барлоу», который помешал развитию телеграфирования.

Кто, когда и как создал телеграф?

В 1833 году телеграф был создан немецкими учеными Карлом Гауссом и Вильгельмом Веббером. Изобретатели телеграфа появились по всему миру. После них подобные аппараты были собраны в Англии (Куком и Уинстоном в 1837 году) и в США (Морзе в 1840-м).

Последний внес в прибор новшество, сделав его электромеханическим, в то время как его предшественники делали электромагнитные телеграфы стрелочного типа. Еще одна заслуга Самюэля Морзе – введение особого телеграфного кода, представлявшего собой комбинации точек и тире. Такой вид телеграфов сразу начал пользоваться широкой популярностью, так как был довольно простым в использовании.

В 1858 году была проведена трансатлантическая телеграфная связь, а еще через некоторое время кабель был продлен до Африки. С этого началась история развития телеграфа.

Развитие телеграфов в мире

Новой вехой в истории развития телеграфов является изобретение фототелеграфа, являющегося предшественником современного факсимильного аппарата. Машину, способную передавать изображения по проводам, запатентовал Александр Бейн в 1843 году.

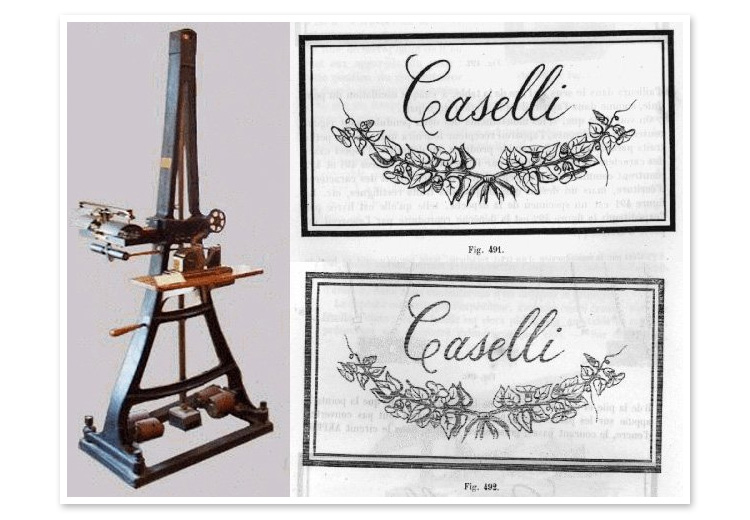

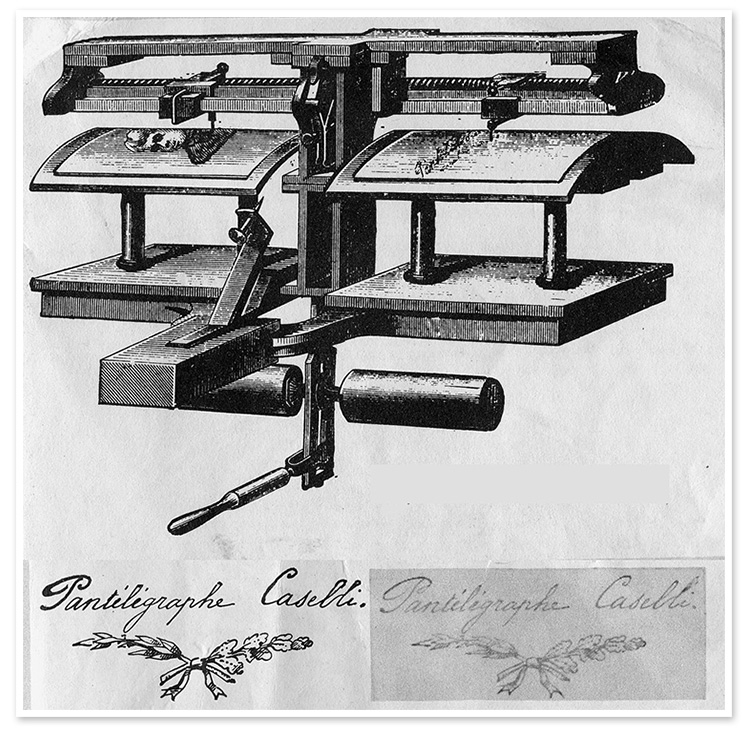

Спустя двенадцать лет похожее устройство было собрано итальянцем Джованни Казелли, который назвал свое творение «Пантелеграф», и некоторое время он даже пользовался коммерческим успехом по всей Европе. Аппарат работал посредством передачи рисунка с помощью специального изолирующего лака на свинцовую фольгу.

Более совершенные разновидности аппарата Казелли передавали изображение с помощью фотоэлемента и светового пятна. Они появились только после изобретения фотобумаги, и сообщение, доставленное таким образом, называлось фототелеграммой. Такой способ телеграфирования был широко востребованным в фотожурналистике вплоть до появления видео- и фотоаппаратов и цифровой техники. Начиная с середины 20-го века, вся фототелеграфная связь получила единое название – «факсимильная связь».

Одной из разновидностей телеграфа считается и радио. Такой беспроводной телеграф был испробован Александром Поповым в 1897 году в здании его химической лаборатории.

Немного ранее него, всего за полгода, итальянский радиотехник Гульельмо Маркони передал сообщение «Да здравствует Италия» на расстояние 18 км с помощью своей аппаратуры.

В 1872 году создание Жаном Бодо телеграфа, позволяющего передавать несколько сообщений в одну сторону, ознаменовало новую эру телеграфирования. В честь ученого даже была названа единица скорости передачи информации. Им же был придуман новый телеграфный код (ITA1), который позже был несколько модифицирован (ITA2). Дальнейшие модификации аппарата Бодо позволили создать новый прибор – телепринтер.

К началу 1930-х годов был создан новый вид телеграфов — телепринтеры (телексы), которые были удобнее предшественников тем, что позволяли осуществить быстрое соединение с собеседником с помощью номеронабирателя телефонного типа. Были созданы даже целые сети для такого вида связи. Технология получила настолько широкое развитие, что к 1930-м годам телекс был признан видом документальной связи. Из-за отсутствия конкуренции на поприще телеграфной связи, телексы к 1970-м годам появилась глобальная «Сеть Телекс», объединявшая людей более чем из 100 стран мира. Но спустя 10 лет телеграфы стали признаваться менее удобными и современными, чем факсы, а потому выбор людей постепенно перешел в пользу последних.

История развития телеграфов в России

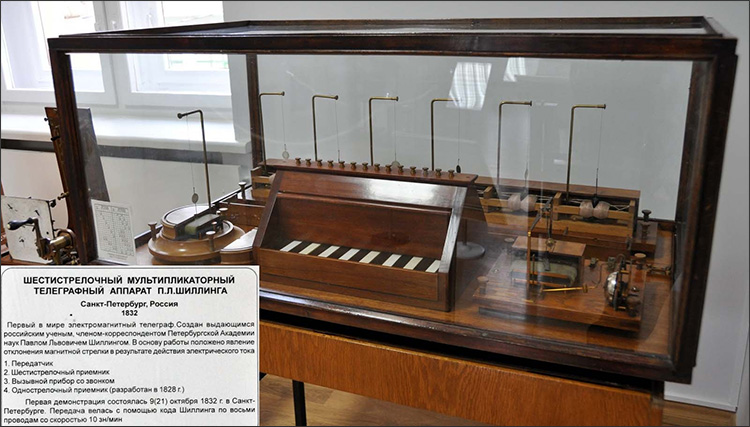

В России история телеграфов началась несколько позже, чем за рубежом. В 1832 году Пауль Шиллинг, российский изобретатель, собрал первую модель электромагнитного телеграфа, скорость которого была десять знаков в минуту. Этому предшествовали интересные опыты ученого: он взрывал подводные мины при помощи электрического тока.

Шиллинг придумал специальный код для своего телеграфа, в котором было шесть стрелок с сигнальными кругами, которые использовались для букв русского алфавита. Первая телеграфная линия в Петербурге соединяла Зимний дворец и Генеральный штаб. После смерть Шиллинга его работу продолжил Борис Семенович Якоби. Он немного усовершенствовал аппарат предшественника – добавил пишущий карандаш, однако написанное было трудночитаемым, и Якоби отказался от такого новшества. К 1850-му году им был создан первый буквопечатающий телеграф, но его существование считалось государственным секретом, и не афишировалось.

В 1844 году правительство решило построить телеграфную линию между Москвой и Санкт-Петербургом, пригласив для этого самого Якоби, однако он не дожил до окончания строительства, и руководство процессом перешло к немецкой компании «Siemens http://kakizobreli.ru/istoriya-sozdaniya-telegrafa/» target=»_blank»]kakizobreli.ru[/mask_link]

Телеграф — дедушка Интернета: с чего все начиналось

Marvin the Robot

Каждый раз, говоря о революции, которую Интернет произвел в передаче информации, и мерах по ее защите заодно, — полезно не забывать, что было предыдущей сравнимой масштабу революцией. В этом контексте часто вспоминают печатный пресс, иногда — радио и телевидение.

Но во многих отношениях было бы гораздо более справедливо вспомнить про телеграф. Именно телеграф впервые позволил передавать информацию фактически моментально, а конкретно электрический телеграф впервые задействовал для этого электрический сигнал.

Сейчас это может показаться странным, но возможность радикально ускорить передачу информации была оценена по достоинству далеко не сразу. Телеграфным компаниям понадобилось немало сил и времени, чтобы убедить современников в ценности своих услуг.

Итак, какие проблемы информационной безопасности решали люди в золотой век телеграфа, какие связанные с ним характерные явления появились в те времена и что из этого актуально для нас до сих пор?

1. Феномен провайдера связи и слежка государств

Сообщение перестало быть равнозначно своему носителю. Сообщение теперь, с одной стороны, было эфемерным — набор сигналов в проводах в карман не положишь. С другой стороны, на обоих концах провода оно могло быть запротоколировано в виде бланков и отчетов о передаче.

Тогда же появилось требование, знакомое нам по СОРМ или PRISM, — некоторые страны обязали телеграфные компании хранить бланки с текстом отправленных сообщений

Тогда же появилось требование, знакомое нам по современным системам контроля за телекоммуникациями типа СОРМ или PRISM, — некоторые страны обязали телеграфные компании хранить бланки с текстом отправленных сообщений, чтобы полиция могла впоследствии их изучить в случае необходимости.

2. Перехват сообщений

Если перехват обычного письма незаметно для курьера, без следов его вскрытия был целым предприятием, то телеграфный кабель был по определению доступен для «несанкционированного подключения».

А поскольку на заре эры телеграфа правительства почти повсеместно ввели запрет на передачу зашифрованных сообщений, это дало мощный толчок развитию стеганографии — маскировки зашифрованного сообщения под невинный текст.

Здесь использовались как усложненные сигналы («сэр, ваш багаж и плед в шотландскую клетку будут ждать вас на станции», где упоминание «шотландки» на самом деле передает имя лошади, победившей в забеге на дерби в 1840 году), так и более хитрые системы.

Например, известен случай, когда некие банкиры подкупили телеграфиста (еще во времена оптического семафорного телеграфа), который допускал в сообщениях оговоренные опечатки, содержавшие закодированную информацию о движении рынка на бирже.

Вышеупомянутые банкиры при этом наблюдали за телеграфным семафором линии Париж — Тулуза скрытно, издалека — снимая информацию, которая давала им преимущество на рынке, «беспроводным» способом.

3. Гонка вооружений «хакеров» и полиции

Сегодня хватает историй как про хакеров, использовавших уязвимость, про которую никто не подумал, так и про преступников, которые попались, потому что оставили «информационные отпечатки пальцев», о которых и не догадывались.

С телеграфом людям также пришлось адаптироваться к тому, что информацию можно было передавать на большие расстояния практически моментально. Упомянутый выше случай с «шотландкой» на самом деле интересен не только и не столько использованным шифром, сколько тем, что букмекер не учел саму возможность использования телеграфа игроками.

Как и сегодня, технологии работали как на мошенников, так и на полицию. Один из случаев, произведших большое впечатление на власти и способствовавший принятию решения о более широком использовании телеграфа, заключался в простой поимке вокзального вора.

Тонкость была в том, что пойман он был на следующей станции по пути следования поезда — только благодаря тому, что сводка по нему была передана туда по телеграфу. До этого никакого практического способа передать информацию быстрее поезда у полиции и администрации железной дороги не было.

4. Бинарный код

После некоторых метаний и шатаний телеграф повсеместно принял на вооружение код Морзе, использовавший сочетания коротких и длинных сигналов — точек и тире — для кодирования букв и цифр. По сути это те же нули и единицы, которыми мы пользуемся сейчас.

Правда, код Морзе не был основан на двоичной системе счисления как таковой, поэтому не пережил перехода коммуникаций из «аналога» в «цифру». Однако именно с кода Морзе начинается практическая история использования простых, легко различимых электрических сигналов для кодирования сообщения.

После этого оставалось только осмыслить все возможности бинарной системы, в том числе логические, для того чтобы в итоге сделать ее основой всех компьютерных вычислений.

5. Сохранность сообщений

В 1870-е годы с уменьшением строгости запретов на использование криптографии широкое распространение получили так называемые коммерческие шифры. Это были, по сути, словари, содержавшие кодовые слова для передачи ключевых понятий и целых оборотов и предложений.

Такие шифры разрабатывались отдельными организациями и компаниями для собственных нужд, а также продавались для общего пользования. Как таковой защиты от умышленного взлома они не обеспечивали, но помогали сокращать сообщения и хоть как-то защищать текст от посторонних глаз.

Но поскольку кодовые слова часто являлись вымышленными или просто набором букв, телеграфисты часто допускали ошибки. Известен случай, когда один из партнеров по торговому предприятию передал другому в 1887 году сообщение «КУПИЛ ВСЕХ ВИДОВ [ШЕРСТИ], 500 000 ФУНТОВ» (в зашифрованном виде: «BAY ALL KINDS QUO»). Оператор ошибся в одной букве («BUY ALL KINDS QUO»), что второй партнер воспринял как инструкцию «ПОКУПАЙ ВСЕ ВИДЫ [ШЕРСТИ], 500 000 ФУНТОВ».

Когда ошибка вскрылась, компаньонам пришлось избавляться от излишков, рынок упал, и они понесли большие потери. Попытки судиться с телеграфной компанией успехом не увенчались. Неудачливым бизнесменам вернули только стоимость телеграммы, причем в попытках понять, кто же должен нести ответственность, дело дошло до Верховного суда.

Как телеграф повлиял на развитие информационной инфраструктуры и информационной безопасности

Tweet

Сегодня для защиты от таких ошибок используются контрольные суммы, позволяющие быстро проверить, отличаются ли, например, два файла. В то время телеграфные компании предоставляли услуги по проверке идентичности переданного и полученного текстов за дополнительную плату.

Последняя телеграфная служба, пользовавшаяся традиционной «электрической» инфраструктурой, — индийская BSNL прекратила работу в 2013 году, американский Western Union перестал отправлять телеграммы еще раньше, а уж роль критически важной части коммуникационной инфраструктуры телеграф потерял задолго до этого.

Тем не менее его роль и его уроки заслуживают того, чтобы о них помнить. Том Стендедж, из книги которого мы и позаимствовали примеры для этого поста, назвал телеграф «Викторианским Интернетом» — нам кажется, вполне заслуженно.

Источник: www.kaspersky.ru

История телеграфа в кратком изложении

В школе на лето всегда задавали неподъёмный список литературы — обычно меня хватало не более чем на половину, и ту я читал всю в кратком изложении. «Война и мир» на пяти страничках — что может быть лучше… Про историю телеграфов расскажу в подобном жанре, но общий смысл должен быть понятен.

Слово «Телеграф» происходит от двух древнегреческих слов — tele (далеко) и grapho (пишу). В современном значении это просто средство передачи сигналов по проводам, радио или другим каналам связи… Хотя первые телеграфы были беспроводными — ещё задолго до того, как научиться переписываться и передавать какую-либо информацию на большие расстояния, люди научились перестукиваться, перемигиваться, разводить костры и стучать в барабаны — всё это тоже можно считать телеграфами.

Хотите верьте, хотите нет, но когда-то в Голландии вообще передавали сообщения (примитивные) с помощью ветряных мельниц, коих там было огромное множество — просто останавливали крылья в определённых положениях. Возможно, именно это однажды (в 1792 году) вдохновило Клода Шафа на создание первого (среди непримитивных) телеграфа. Изобретение получило названием «Гелиограф» (оптический телеграф) — как несложно догадаться из названия, это устройство позволяло передавать информацию за счёт солнечного света, а точнее, за счёт его отражения в системе зеркал.

Между городами в прямой видимости друг от друга возводили специальные башни, на которых устанавливались огромные суставчатые крылья семафоров — телеграфист принимал сообщение и тут же передавал его дальше, передвигая крылья рычагами. Помимо самой установки, Клод придумал и свой язык символов, который позволял таким образом передавать сообщения со скоростью до 2 слов в минуту. Кстати, самая длинная линия (1200 км) была построена в 19 веке между Петербургом и Варшавой — из конца в конец сигнал проходил за 15 минут.

| Находясь в тюрьме, у многих заключённых остаётся возможность оставаться на связи — высокие технологии дошли даже туда. Раньше же нередко сообщения передавали перестукиванием: используя таблицу символов (из 6 колонок и 6 строк), сначала выстукивался столбец, а потом строка нужного символа. А то «тире» из азбуки Морзе «простучать» гораздо сложнее, нежели «точку» 😉 |

Электрические же телеграфы стали возможны лишь тогда, когда люди стали более плотно изучать природу электричества, то есть, примерно в 18 веке. Первая статья об электрическом телеграфе появилась на страницах одного научного журнала в 1753 году под авторством некоего «C. M.» — автор проекта предлагал посылать электрические заряды по многочисленным изолированным проволочкам, связывающим пункты А и Б. Количество проволочек должно было соответствовать количеству букв в алфавите: «Шарики на концах проволок будут наэлектризовываться и притягивать лёгкие тела с изображением букв». Позже стало известно, что под «C. M.» скрывался шотландский учёный Charles Morrison, который, к сожалению, так и не смог наладить правильную работу своего устройства. Зато поступил благородно: угостил других учёных своими наработками и подал им идею, а те вскоре предложили различные усовершенствования схемы.

В числе первых был женевский физик Георг Лесаж, который в 1774 году построил первый работающий электростатический телеграф (он же в 1782 году предложил прокладывать телеграфные провода под землёй, в глиняных трубах). Всё те же 24 (или 25) изолированных друг от друга проводков, каждому соответствует своя буква алфавита; концы проводков соединены с «электрическим маятником» — передавая заряд электричества (тогда ещё вовсю тёрли эбонитовые палочки), можно заставить соответствующий электрический маятник другой станции выйти из состояния равновесия. Не самый быстрый вариант (передача небольшой фразы могла занять 2-3 часа), но он хотя бы работал. Спустя 13 лет телеграф Лесажа усовершенствовал физик Ломон, который сократил количество необходимых проводков до одного.

Электрическая телеграфия стала интенсивно развиваться, но действительно блестящие результаты дала только тогда, когда в ней стали применять не статическое электричество, а гальванический ток — пищу для размышления в этом направлении впервые (в 1800 году) подкинул Алессандро Джузеппе Антонио Анастасио Джероламо Умберто Вольта. Первым же отклоняющее действие гальванического тока на магнитную стрелку в 1802 году заметил итальянский учёный Романьези, а уже в 1809 году мюнхенским академиком Зёммерингом был изобретён первый телеграф, основанный на химических действиях тока.

Позже в процессе создания телеграфа решил поучаствовать и русский учёный, а именно Павел Львович Шиллинг — в 1832 году он стал создателем первого электромагнитного телеграфа (а позже — ещё и оригинального кода для работы). Конструкция плода его стараний была такая: пять магнитных стрелок, подвешенные на шелковых нитях, двигались внутри «мультипликаторов» (катушек с большим количеством витков проволоки). В зависимости от направления тока магнитная стрелка шла в ту или иную сторону, а вместе со стрелкой поворачивался небольшой картонный диск. Используя два направления тока и оригинальный код (составленный из комбинаций отклонения диска шести мультипликаторов), можно было передавать все буквы алфавита и даже цифры.

Шиллингу было предложено сделать телеграфную линию между Кронштадтом и Петербургом, но в 1837 году он умер, и проект заморозился. Лишь спустя почти 20 лет его возобновил другой учёный, Борис Семёнович Якоби — помимо прочего, он задумался о том, как записывать получаемые сигналы, стал работать над проектом пишущего телеграфа. Задача была выполнена — условные значки записывал карандаш, прикреплённый к якорю электромагнита.

Также свои электромагнитные телеграфы (а то и «язык» для них) придумали Карл Гаусс и Вильгельм Вебер (Германия, 1833 год) и Кук и Уитстон (Великобритания, 1837). А, чуть про Сэмюила Морзе не забыл, хотя про него я уже рассказывал подробно. В общем, наконец-то научились передавать электромагнитный сигнал на большие расстояния. Понеслось — сначала простые сообщения, потом корреспондентские сети начали передавать по телеграфу новости для многих газет, потом появились целые телеграфные агентства.

Проблемой была передача информации между континентами — каким образом протянуть более 3000 км (от Европы к Америке) провода через Атлантический океан? Удивительно, но именно так и решили поступить. Инициатором стал Сайрус Уэст Филд — один из основателей компании Atlantic Telegraph Company, который устроил хардпати для местных олигархов и убедил их проспонсировать проект. В результате появился «клубок» кабеля весом в 3000 тонн (состоящий из 530 тысяч километров медной проволоки), который к 5 августа 1858 года успешно размотали по дну Атлантического океана крупнейшие на тот момент военные корабли Великобритании и США — «Агамемнон» и «Ниагара». Позже, правда, кабель порвался — не с первого раза, но починили.

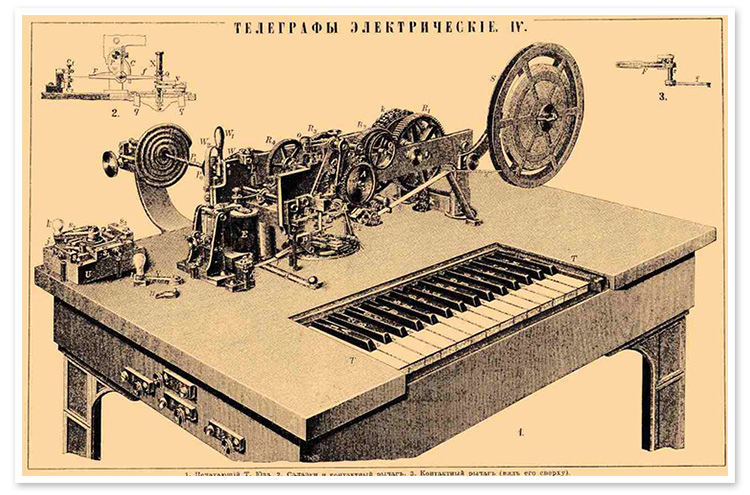

Неудобство телеграфа Морзе заключалось в том, что его код могли расшифровать только специалисты, в то время как простым людям он был совершенно непонятен. Потому в последующие годы многие изобретатели трудились над тем, чтобы создать аппарат, регистрирующий сам текст сообщения, а не только телеграфный код. Наиболее известным среди них стал буквопечатающий аппарат Юзе:

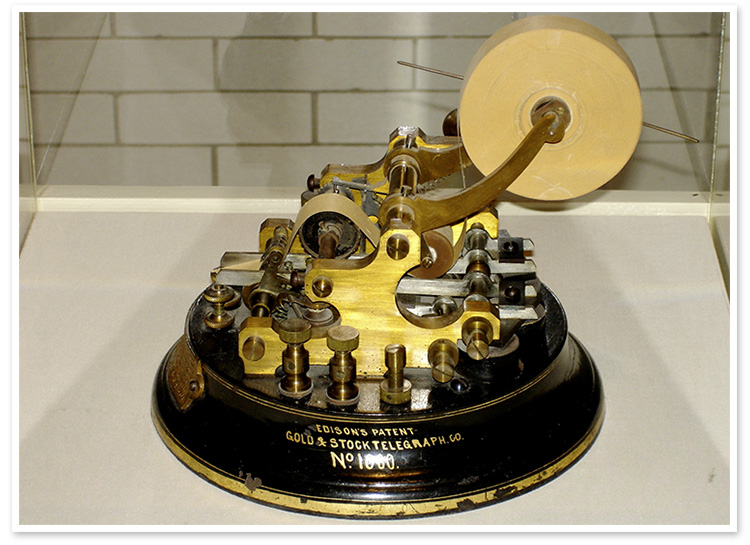

Частично механизировать (облегчить) труд операторов-телеграфистов решил Томас Эдисон — он предложил вовсе исключить участие человека, записывая телеграммы на перфоленту.

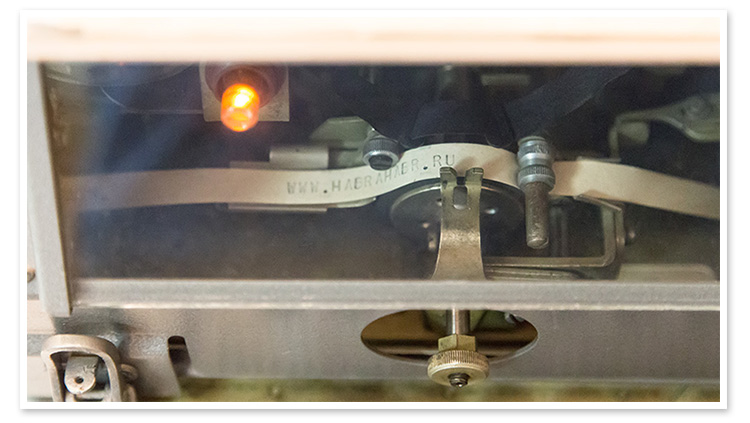

Ленту делали на реперфораторе — устройстве для пробивания отверстий в бумажной ленте в соответствии со знаками телеграфного кода, поступающими от телеграфного передатчика.

Реперфоратор принимал телеграммы на транзитных телеграфных станциях, а затем передавал их автоматически — при помощи трансмиттера, устраняя тем самым трудоёмкую ручную обработку транзитных телеграмм (наклейку ленты с отпечатанными на ней знаками на бланк и последующую передачу всех символов вручную, с клавиатуры). Были и реперфотрансмиттеры — устройства для приёма и передачи телеграмм, выполняющие функции реперфоратора и трансмиттера одновременно.

В 1843 году появились факсы (мало кто знает, что они появились раньше телефона) — придумал их шотландский часовщик, Александр Бейн. Его устройство (которое он сам называл телеграфом Бейна) было способно на большие расстояния передавать копии не только текста, но и изображений (пусть и в отвратительном качестве). В 1855 году его изобретение усовершенствовал Джованни Казелли, доработав качество передачи изображений.

Правда, процесс был довольно трудозатратным, судите сами: исходное изображение нужно было перенести на специальную свинцовую фольгу, которую «сканировало» специальное перо, присоединённое к маятнику. Темные и светлые участки изображения передавались в виде электрических импульсов и воспроизводились на принимающем устройстве другим маятником, который «рисовал» на специальной увлажнённой бумаге, пропитанной раствором железосинеродистого калия. Устройство было названо пантелеграфом и в дальнейшем пользовалось большой популярностью по всему миру (в том числе в России).

В 1872 году французский изобретатель Жан Морис Эмиль Бодо сконструировал свой телеграфный аппарат многократного действия — он имел возможность передавать по одному проводу два и более сообщения в одну сторону. Аппарат Бодо и созданные по его принципу получили название стартстопных.

Но помимо самого устройства, изобретатель придумал ещё и весьма удачный телеграфный код (Код Бодо), который впоследствии набрал большую популярность и получил наименование Международный телеграфный код №1 (ITA1). Дальнейшие модификации конструкции стартстопного телеграфного аппарата привели к созданию телепринтеров (телетайпов), а в честь учёного была названа единица скорости передачи информации — бод.

В 1930 году появился стартстопный телеграф с дисковым номеронабирателем телефонного типа (телетайп). Такое устройство, в числе прочего, позволяло персонифицировать абонентов телеграфной сети и осуществлять быстрое их соединение. В дальнейшем такие устройства стали называть «телекс» (от слов «telegraph» и «exchange»).

В наше время от телеграфов во многих странах отказались как от морально устаревшего способа связи, хотя в России его ещё применяют. С другой стороны, тот же светофор тоже можно в какой-то степени считать телеграфом, а он используется уже чуть ли не на каждом перекрёстке. Поэтому погодите списывать стариков со счётов 😉

За период с 1753 по 1839 годы в истории телеграфа насчитывается около 50 различных систем — некоторые из них так и остались на бумаге, но были и такие, которые стали фундаментом современной телеграфии. Время шло, технологии и облик устройств менялись, но принцип работы оставался прежним.

А что сейчас? Недорогие СМС-сообщения потихоньку уходят — на смену им идут всевозможные бесплатные решения типа iMessage/WhatsApp/Viber/Telegram и всяких там асек-скайпов. Можно написать сообщение «22:22 — загадывай желание» и быть уверенным в том, что человек (возможно, находящийся с другой стороны земного шара) скорее всего даже успеет его вовремя загадать. Впрочем, вы уже не маленькие и сами всё понимаете… лучше попробуйте предсказать, что с передачей информации будет в будущем, через аналогичный по длине промежуток времени?

Фотоотчёты из всех музеев (со всеми телеграфами) будут опубликованы чуть позже на страницах нашего «исторического» спец-проекта, а пока можно почитать:

!important: Статья не претендует на полноту и достоверность всех данных.

Источник: h.amazingsoftworks.com