В долине Ягноб нет больницы, а школа только до четвертого класса. Уже в октябре дороги заносит снегом и связь с «большой землей» теряется на полгода. Здесь проживают ягнобцы – люди, сохранившие древнеиранский язык, реликт согдийского.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook!

Утром, проснувшись в деревне Пискон долины Ягноб, мы направились к берегу реки, которая протекает чуть подальше от деревни. Вдруг, мы услышали, как мать зовёт сына.

– Эй, Сугдмехр (в переводе означает солнце Согда – прим. ред.), где ты, уже поздно, отведи скот на пастбище.

Мальчик, примерно лет десяти-двенадцати, высунул голову из-за стены и ответил матери:

Умывшись холодной горной водой, мы вернулись домой. По пути мы встретили Сугдмехра, который палкой гнал на пастбище несколько коров и овец.

Возвращаясь, мы встретили мать ребенка, которая шла за водой.

Как живут гастарбайтеры из Таджикистана после возвращения домой

-Тётушка, ваш сын не опоздает в школу? – спросил один из нас.

– Он уже окончил школу, у него больше нет дел, – ответила мать.

– Он же еще ребенок, как он мог окончить школу?

– Вижу, что вы не местные и не знаете, что в нашей деревне и в соседних, есть только школы с четырёхлетним обучением.

Дед ребенка, 84-летний Иноятулло Атовуллоев, у которого мы гостили, сказал, что эта проблема волнует всех сельчан.

– В этом ущелье всего семь деревень, но есть только одна школа, которая оснащена современным учебным оборудованием. В остальных школах нет условий, уроки проходят дома. И это несмотря на то, что в советское время в ущелье долины Ягноб в школах учились 10 лет, – рассказал бобои (дедушка) Иноятулло.

По его словам, сегодня те, у кого есть возможность, по окончании четвёртого класса отвозят своих детей туда, где есть средние школы.

– Однако большинство жителей деревень Ягноба не имеют таких возможностей, – говорит Атовуллоев.

Отсутствие средней школы – не единственная проблема ягнобского ущелья.

– У нас не то что больниц, даже современной медицинской части нет. Мы не знаем, куда везти больных, особенно беременных. Зимой становится еще тяжелее, – пожаловался Атовуллоев.

Внук Атовуллоева вот уже два месяца как болеет, а родные не могут отвезти ребенка на лечение из-за труднодоступной дороги.

– Кажется, что в ягнобском ущелье время замерло, – добавил 84-летний старик.

Иноятулло Атовуллоев вместе с женой, детьми и внуками живёт в деревне Пискон ущелья Ягноб. В 1970 году его семью, вместе с другими жителями ущелья, по решению правительства Таджикской ССР вывезли в Зафарабадский район. Но в районе не было условий для переселенцев, и любовь к малой родине победила. В 1978 году Атовуллоев тайно вернулся в деревню своих предков. Сегодня вместе с ним в этой деревне живут ещё семь семей.

Зимняя изоляция длится полгода Село, в котором живёт дедушка Иноятулло, находится примерно на высоте 2500 метров над уровнем моря. Дорога от райцентра Айни до села Пискон составляет примерно 150 км. Нет гарантий того, что автомобиль сможет доехать до дверей дома дедушки Иноятулло из-за крайней изношенности ведущих сюда дорог и мостов.

Поэтому, чл ены семьи, пешком или на осле, один или два раза в год привозят домой запасы еды на зиму. Уже в октябре в ущелье идёт снег и происходит снежный обвал: дороги перекрываются, никто никуда не может пройти и только благодаря запасам можно дотянуть до мая следующего года.

В этом ущелье нет ни магазинов, ни торговых центров. Единственный магазин есть в селе Анзоб, но путь туда занимает 50-60 км дороги пешком или верхом.

Жители ущелья больше всего запасаются мукой, маслом, сахаром и рисом. Другие продукты местного производства в основном молочные и мясные.

Ягнобцы в последние годы в основном живут за счёт скотоводства и земледелия. По словам Атовуллоева, раньше здесь сеяли пшеницу. Полученное зерно мололи на водяной мельнице, которая всё ещё существует. В последние годы жители перешли на выращивание картошки.

Горы – как естественная крепость

Ягнобское ущелье расположено на высоте 2500 – 3000 метров над уровнем моря, здесь есть горные речки, источники, подземные минералы и удивительная природа.

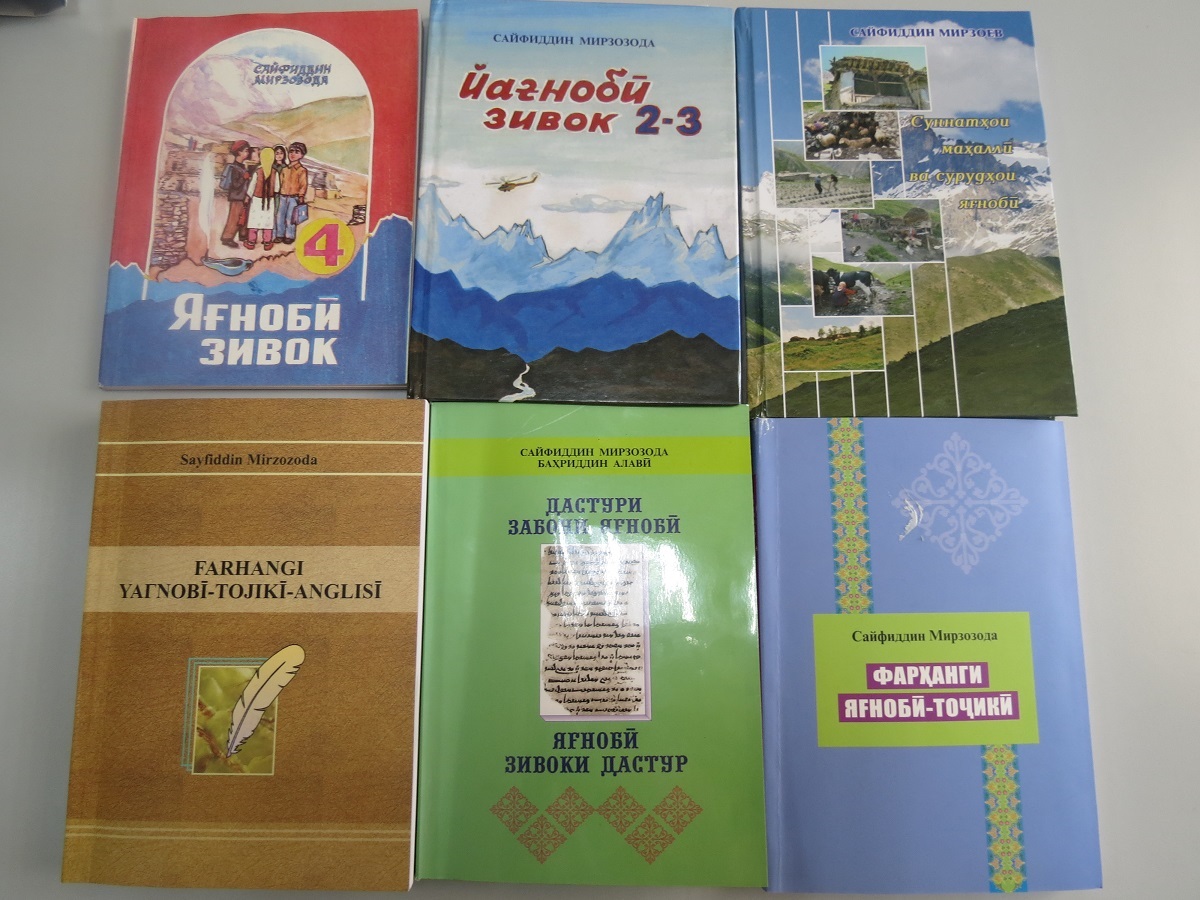

Таджикский филолог Сайфиддин Мирзозода выпустил несколько книг, которые посвящены языку и культуре этого народа. В частности, «Ягнобский язык» и «Ягнобско-таджикский словарь». По его словам, ягнобцы являются «наследниками древнейшей согдийской цивилизации», они прибыли в эти места, спасаясь от арабских завоевателей.

«Именно горы, которые были недосягаемы и непроходимы для врагов, спасли горстку согдийцев от несчастий и бедствий», – пишет Мирзозода.

Другой ягнобовед, кандидат филологических наук Бахриддин Ализода говорит, что сохранились в основном устные предания о переселении ягнобцев в эти места; определенные научные источники отсутствуют.

Однако Ализода отметил, со ссылкой на исследование, проведенном в Центре изучения ягнобского языка, функционировавшим при Институте языков Академии наук РТ, что когда правитель Пенджикента Деваштич потерпел поражение в сражении с арабами, он выслал всех тех, кто не мог воевать – стариков, детей в верховья Зеравшана – современные Айнинский, Горно-Матчинский районы и в ущелье Ягноб. То есть, это были те люди, кто в 722-723 гг. бежали от арабских завоевателей в эти недоступные места.

«Другое народное предание говорит, что когда правитель Пенджикента Деваштич укрылся в Калаи Муг, он выслал свой народ в три региона – Фальгар (современный Айнинский район), Горную Матчу и Ягноб, и они начинают там проживать на постоянной основе. Эта версия кажется более близкой к истине, поскольку первые поселения, обустроенные в Ягнобе, появились 1300 лет тому назад, что совпадает с вторжением арабов», – добавил Ализода.

Перед переселением, в 60-е годы прошлого века, в Ягнобе были 32 села, где жили около четырех тысяч человек.

Сейчас, по словам Мирзозода, официальных данных о населении Ягноба нет. Однако, по данным исследования Мирзозода, сейчас 18 деревень Ягноба более или менее благоустроены, там проживает около 65 семей общей численностью около 400 человек. В каждой деревне проживает от одной до 8-10 семей. Другие села похожи на безлюдные кладбища, а дороги и тропы к ним стали труднопроходимыми. Сёла разбросаны по двум ущельям, расстояние от первого – «Хишортов» до последнего – «Кирёнте» почти 100 километров.

Бахриддин Ализода уточнил, что он также принимал участие в этом исследовании, когда они с Мирзозодой, как сотрудники Центра изучения ягнобского языка, составляли списки жителей сел ягнобского ущелья.

Принудительное переселение во времена СССР

Как сообщил ягнобовед Сайфиддин Мирзозода, в марте 1970 года, жителей ущелья на вертолетах принудительно переселили в Зафарабадский район. Всего в новое место были переселены 3194 жителей Ягноба. Об этом он написал в книге «Ягнобский язык» со ссылкой на список переселенцев жителей Ягноба, который находится в Главном архивном управлении при правительстве Таджикистана.

По его данным, некоторые ягнобцы, следуя указаниям руководителей районов, областей и республики того времени, ранее перевезли свои семьи в Душанбе и Гиссарский и Варзобский районы.

Как он отметил в упомянутой книге, тогда в администрации района Айни объяснили причину переезда плохими условиями жизни в этом ущелье.

Но сам Иноятулло Атовуллоев считает, что их переселили как рабочую силу на хлопковых полях, а их ущелье власти собирались превратить в пастбище. И. Атовуллоев сообщил, что после переселения многие горцы умерли, не сумев приспособиться к новому жаркому климату.

Ягнобовед Бахриддин Ализода также считает, что в те годы требовалась рабочая сила для обустройства Зафарабадского района.

Он также подтвердил массовую гибель среди переселенцев, не сумевших адаптироваться к новому климату.

Ализода считает, что переселение имело как положительные, так и отрицательные стороны.

«С точки зрения социальной, это было положительным, но с точки зрения защиты языка и культуры – отрицательным», – сказал он.

В 1978 году, по данным Атовуллоева, часть ягнобцев тайно вернулась горными путями на земли своих предков.

84-летний Иноятулло Атовуллоев утверждает, что два представителя от имени ягнобских жителей отправились в Москву, чтобы разъяснить ситуацию союзным властям.

По его словам, после этого было дано указание не расселять жителей Ягноба, поскольку это приведет к исчезновению потомков согдийского языка. Он говорит, что после этого вопрос переселения ягнобцев уже не стоял, и многие люди вернулись в свои деревни.

Сколько ягнобцев проживают в Таджикистане?

По данным исследования 2019 года ягнобоведа Сайфиддина Мирзозода, сегодня в долине Ягноб проживает следующее количество семей и жителей.

Эти данные были получены С. Мирзозода во время подворного опроса.

По данным книги ягнобоведа Сайфиддина Мирзозода, кроме ущелья Ягноб некоторое количество ягнобских семей проживают в Душанбе, районах Варзоб, Рудаки, Яван, Шахринав, Гиссар и Вахдат.

В целом, в Таджикистане, по данным книги ягнобоведа Сайфиддина Мирзозода «Ягнобско-таджикская культура», живет примерно 1704 ягнобских семей общей численностью 8972 человек.

Но только лишь некоторые пожилые люди называют себя ягнобцами и говорят на ягнобском языке. Молодое поколение говорит на таджикском языке и не знает языка своих предков.

Ягнобский язык изучали в школах

Ягнобский язык, являясь наследником или одной из ветвей согдийского языка, входит в группу восточно-иранских языков. По данным электронного издания «Энциклопедия Ираника», этот язык считается прямым потомком согдийского языка и его часто называют новосогдийским.

Согдийский язык – один из восточно-среднеиранских языков, на которых когда-то говорили в Согдиане (север современного Узбекистана и Таджикистана) до исламизации региона в X веке.

Русский ученый Александр Кун и его таджикский спутник и переводчик Мирза Мулла Абдурахман из Самарканда во время их экспедиции по Искандеркулю в 1870 году были первыми, кто сделал записи ягнобского языка. Впоследствии ряд других исследователей начали изучать ягнобцев, и об этом народе и его языке были написаны многочисленные произведения и монографии.

По словам Мирзозода, ягнобцы полностью используют в общении между собой ягнобский язык, а таджикский только для общения с носителями таджикского языка. В этом убедился автор настоящих строк.

Чтобы сберечь ягнобский язык от исчезновения 84-летний Иноятулло Атовуллоев предлагает, чтобы выходцы из Ягноба вернулись в ущелье и благоустроили земли своих предков.

«Если они не хотят возвращаться надолго, то могут построить дачи и приезжать отдыхать летом. Это позволит защитить ягнобский язык, позволит их детям и внукам хотя бы знать о том, что их деды говорили на этом языке», – считает Атовуллоев.

Он предложил еще один способ для сохранения языка – введение ягнобского языка в программу обучения школьников Ягноба.

Ягнобовед Сайфиддин Мирзозода несколько раз обращался с письмами на эту тему в Комитет по языку и терминологии при правительстве РТ. Однако по сей день ответа нет.

Между тем, по данным ягнобоведа Сайфиддина Мирзозода, ягнобский язык в 2005-2006 годах преподавался два раза в неделю в школах ущелья Ягноб и в ягнобоязычных махаллях Зафарабадского района.

Причем, учебник и другие пособия для этого курса он составил сам. Но потом, под предлогом увеличения зарплаты для преподавателей других предметов, уроки ягнобского были отменены.

Мирзозода добавил, что Академия наук Таджикистана старается печатать книги о ягнобском языке.

«Но невозможно сберечь язык, если в школах Ягноба его не преподают. Для защиты языка нужно вновь ввести ягнобский язык в учебную программу местных школ», – считает филолог-ягнобовед.

При этом Мирзозода сослался на 4 пункт закона о национальном языке, где говорится о необходимости защиты ягнобского языка.

Закон Республики Таджикистан «О национальном языке Республики Таджикистан» Статья 4 «Республика Таджикистан создает условия для свободного применения, защиты и развития бадахшанских (памирских) языков и ягнобского языка».

По словам С. Мирзозода, ягнобский язык имеют схожие элементы, в том числе, похожую лексику с другими языками группы восточно-иранских языков – памирскими, осетинским и пашто. Но, по его словам, эти языки проявляют меньшее сходство с таджикским, который входит в западно-иранскую группу.

«Хотя некоторые слова ягнобского языка схожи с таджикскими, но с точки зрения фонетики они очень сильно отличаются. Но в целом эти языки родственны. Так получилось, что многие ягнобские слова вошли в таджикский. В развитии таджикского языка роль восточноиранских языков, в том числе ягнобского, очень важна», – говорит Мирзозода.

Ученый уточнил, что ягнобский язык имеет сходство с авестийским. Если авестийский язык близок к среднесогдийскому, то ягнобский относится к группе новых согдийских языков.

– Они, по существу, все от одного корня, но на протяжении веков разделились на различные ветви, – сказал Мирзозода.

Жители ущелья Ягноб считают одной из причин сохранения языка своё географическое положение – высокие и непроходимые горы. По их словам, именно принудительное переселение открыло путь к постепенному исчезновению языка.

Одна современная школа, одна медсестра и один милиционер

В 2011 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон, во время посещения долины Ягноб дал поручение построить на территории села Анзоб школу-интернат с общежитием для детей ягнобцев, чтобы они могли продолжить обучение после начальных классов (4 класса). Однако, несмотря на то, что прошло более восьми лет, строительство интерната все еще продолжается.

На территории ущелья находится один медицинский пункт, где работает одна медсестра. Медпункт расположен в здании филиала школы №30 села «Таги Чинор» – единственной современной школе в ущелье, построенной в 2016 году.

Также в этом здании расположен кабинет участкового милиционера в этом ущелье.

Ущелье, в котором нет мечети

В деревне Пискон, в котором живет старец Иноятулло, сохранились развалины старой мечети. Местные жители утверждают, что она была построена еще в 17 веке и пришла в упадок после принудительного переселения. Сейчас в ущелье Ягноб нет места, где верующие могли бы совершать пятиразовый или пятничный намаз, или, хотя бы, вместе совершать намаз во время религиозных праздников Рамадан и Иди Курбон.

По словам Махкамбоя Асламзода, уроженца Ягноба, все жители ущелья живут по канонам ислама и являются приверженцами традиционного для Таджикистана ханафитского направления.

В заброшенном селе Сокан находится святое место – гробница Хатти Муллы и его последователей, которое и по сей день является местом паломничества для ягнобцев.

Ежегодно из разных уголков Таджикистана ягнобское ущелье посещает множество людей. Также в эти места приезжают много иностранных путешественников. Путешественники отмечают особое гостеприимство местных жителей.

В Ягнобе нет лимита на электричество

Ущелье полностью обеспечено электричеством за счет малых ГЭС, которые самостоятельно установили у себя все жители. Благодаря телевизору со спутниковыми антеннами, жители в курсе всех новостей.

По словам бобои Иноятулло, в 1996 году житель села Пискон Рахматхон соорудил с использованием запчастей автомобиля водяное колесо, с помощью которого осветил свой дом.

«Люди, подражая ему, построили себе маленькую ГЭС. Сейчас в Ягнобе повсюду можно найти маленькие водяные станции», – сказал бобои Иноятулло.

Ягнобцы не принимают невесток и женихов извне

Еще одна любопытная особенность – это то, что ягнобцы не вступают в браки с жителями других регионов страны. Бобо Инатулло объясняет это тем, что родным будет трудно посещать друг друга.

«Если подобные браки и происходят, наши девушки или невестки из других мест не могут проживать в новых условиях. Однако, в прошлом такие ситуации можно было посчитать по пальцам», – рассказал он.

Свадьбы в Ягнобе, в отличие, от других районов Таджикистана менее затратны. Из-за отсутствия автомобильных дорог, жениха и невесту в сопровождении мелодий дойры и тамбура перевозят на лошадях или ослах.

Навруз и другие праздники по-ягнобски

Праздник Навруз в Ягнобе называют как «Сари сол» («начало года»). Население тенистой части Ягнобского ущелья празднует Навруз 10-12 марта, а солнечной – 17-18 марта. В это время здесь готовят местные национальные блюда «кочи» (суманак), «далда» и «кашк». В отличие от других регионов, жители ущелья по вечерам раздают приготовленные яства соседям и близким.

Отличительное праздничное блюдо ущелья это – «кашк». Как рассказала тетушка Умримох, варят мясо и очищенную от шелухи пшеницу. Потом еще наполовину сырую пищу раскладывают по горшкам и ставят на медленный огонь. Утром «кашк» готов. До самого утра женщины перемешивают яство с помощью специальной деревянной палочки «тирак», чтобы ингредиенты не прилипли ко дну.

Утром угощают гостей приготовленным блюдом.

Другое отличительное блюдо местности это «чанголи», готовится из теплых лепешек и топленного масла. Приготовление не занимает много времени и жители с давних времен употребляют его. Утром этим блюдом ягнобцы угощают гостей.

«Как бы ни была сложна жизнь в этом ущелье, мы, сохраняя огонек в свече воспоминаний наших предков, продолжим жить здесь. Эта наша родина, место, где мы родились и наш дом. Мы ее не покинем», – поэтически говорит дедушка Иноятулло Атовуллоев.

Закончив все дела в деревне Пискон, мы уезжаем. Небо чистое и ясное, дует приятный ветерок. Погрузив свои вещи на ослов, по разбитой дороге мы направились в долину.

В пути мы увидели Сугдмехра, вместе с другими детьми он гнал скот. Мать ожидала его с ведром, чтобы подоить корову.

Бобои Иноятулло вернулся к постели больного внука после того, как проводил нас.

Жизнь в Ягнобском ущелье продолжается в прежнем русле…

Данная статья была подготовлена в рамках проекта IWPR «Стабильность в Центральной Азии через открытый диалог».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: cabar.asia

Претензии к РФ позволят ускорить транзит власти в Таджикистане

Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнора Хасанзода обсудила в Москве проблемы соотечественников. Фото с сайта www.mehnat.tj

Правительство Таджикистана озаботилось жизнью в РФ таджикских трудовых мигрантов, которые регулярно жалуются на массовые задержания и нарушения их прав российскими силовиками. По распоряжению кабинета министров были созданы рабочие группы Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, которые отправились в пять российских городов. Одна из них уже посетила московскую логистическую компанию, где трудятся таджикские граждане. Президент Эмомали Рахмон держит ситуацию на контроле. Эксперты считают, что решение защитить соотечественников вписывается в грандиозную пиар-акцию, приуроченную к затянувшемуся транзиту власти.

Официальная причина внимания таджикской власти к работающим в РФ соотечественникам – ненадлежащие условия работы, проживания и преследование со стороны силовиков.

Вопрос трудовой миграции в Россию для Таджикистана критически важный, почти 40% ВВП страны (по данным Всемирного банка на конец 2022 года речь шла о 32%. – «НГ») формируется денежными переводами из-за рубежа. Граждане Таджикистана, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, по итогам 2022 года были на втором месте в числе иностранных работников в России после граждан Узбекистана. При этом именно таджикистанцы чаще других иностранцев, по сообщениям правозащитников, обвиняются в нарушении миграционного законодательства.

В Москве и в других городах РФ периодически проводится операция «Нелегал», в ходе которой задерживают сотни рабочих, но таджиков среди них больше других. Возможно, для граждан Таджикистана условия пребывания на территории России обременены дополнительными требованиями.

Но даже те, у кого документы в порядке, жалуются на частые задержания «без причин» и ужасные условия содержания в СИЗО и даже избиения. Под горячую руку правоохранителей недавно попали таджикские студенты. Душанбе был вынужден реагировать. В частности, генеральный прокурор Таджикистана Рахмон Юсуф Ахмадзод обратился с требованием к Генпрокуратуре РФ проверить «действия отдельных сотрудников» правоохранительных ведомств России, «которые избивали студентов, и дать им правовую оценку», говорится в обращении Генпрокуратуры Таджикистана, размещенном на сайте таджикского ведомства.

Вероятно, после этого случая президент Эмомали Рахмон поручил правительству создать соответствующую комиссию и взял дело под личный контроль. Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана сформировало пять групп, которые отправились с проверками в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу. Российскую столицу также посетила министр труда, миграции и занятости населения Гулнора Хасанзода, которая обсудила с заместителем министра труда и занятости РФ Еленой Мухтияровой ход реализации «дорожной карты» по вопросу трудовой миграции, подписанной сопредседателями Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству РФ и Таджикистана вице-премьером России Маратом Хуснуллиным и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзоды. В таджикском ведомстве напомнили, что с 2019 года действует соглашение между двумя странами об организованном привлечении граждан республики к временной трудовой деятельности в России.

Политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов сказал «НГ», что драматические обстоятельства, в которых приходится существовать, жить и работать таджикским трудовым мигрантам в России, хорошо известны. Есть даже цифры, которые говорят о том, что ежегодно около 200 таджиков погибает в российских городах в результате криминальных разборок и других причин, связанных с условиями работы. «Готовность, на мой взгляд, официального Душанбе прислать правительственную комиссию для проверки условий работы соотечественников в России как минимум говорит о трех обстоятельствах. С одной стороны, это стремление власти защитить соотечественников. С другой – защитить и свое достоинство, что даст возможность руководству Таджикистана поднять свой рейтинг внутри страны. Так что в определенной мере это еще и грандиозная пиар-акция Душанбе, которую можно в нынешней ситуации только приветствовать», – полагает Дубнов.

Дело в том, что внутри Таджикистана растет недовольство тем, что происходит с таджиками в России. Более того, Госдума готовит поправки в закон, согласно которым в четыре раза увеличится стоимость патента для мигрантов. Стоимость патента зависит от региона. В российской столице она составит более 26 тыс. руб. Не каждому мигранту осилить такую сумму.

А это значит, что многие из них перейдут на нелегальное положение, другие вернутся на родину. «Таджикской власти нужно не просто спасать свое реноме, но и не допустить всплеска недовольства внутри страны. А замутить проверки в РФ – один из методов стабилизации власти, граждане будут довольны заботой лидера нации», – считает Дубнов. Судя по всему, президент Эмомали Рахмон решил завершить начатый еще в 2019 году транзит власти. Политолог также считает, что акция таджикской власти является своеобразным ответом российским шовинистам и ксенофобам, «которые не стесняются превращать трудовых мигрантов из Центральной Азии, из Таджикистана в частности, в людей третьего сорта». «Надо посмотреть, как будет реализовываться это намерение таджикского правительства. Я не уверен, что в полной мере им удастся добиться послаблений, поскольку Таджикистан не является членом Евразийского экономического союза, но попробовать надо», – считает Дубнов.

Эксперт по Таджикистану Андрей Захватов также полагает, что Эмомали Рахмон готов передать власть сыну Рустаму, транзит власти обсуждается давно, но нет подходящего фона. Таджикистану нужна политическая тишина. «Трудовая миграция – это рычаг давления на Душанбе. В последнее время российские чиновники, посещающие Таджикистан, напоминают о привилегиях в Евразийском союзе и склоняют страну к вступлению в региональное объединение», – сказал «НГ» Захватов. Но сегодня курс рубля рухнул и таджикским мигрантам невыгодно оставаться в России. «Если сотни тысяч нищих людей вернутся домой, то в стране не исключены политические потрясения и кардинальные изменения. России это невыгодно, и если в Кремле это понимают, то проверки должны прекратиться», – отметил Захватов.

Источник: www.ng.ru

Как живут в Москве памирцы

Примерно 20% из 3–3,5 млн мигрантов в Московской агломерации — это выходцы из Таджикистана. Это самая бедная из бывших советских республик Средней Азии. Пятая часть из ее девятимиллионного населения единовременно находится на заработках в России и в меньшей степени — в Казахстане. Отчисления трудовых мигрантов составляют почти половину ВВП республики.

Но рекорд по показателям миграции среди жителей Таджикистана поставили обитатели его восточной части — Горного Бадахшана, который занимает 45% территории республики и расположен в высокогорьях Памира. Эти земли — один из самых высокогорных регионов планеты. Их иногда называют «Крышей мира».

Памир — это несколько узких речных долин, разделенных крутыми и пустынными хребтами. Здесь очень мало пригодной для обработки земли. Существовавшая в советские годы промышленность сегодня не работает. Прокормить себя в этих краях практически нечем. Население Бадахшана невелико — всего 216 тыс. человек, разбросанных по двум сотням кишлаков и поселений.

Примерно все здесь, кто способен работать, какой-то период жизни проводят в России на заработках. По словам председателя региональной общественной организации «Нур» Карамшо Мамаднасимова, в России сегодня одномоментно находятся около 50 тыс. памирцев, большинство из которых работают в Москве и ее окрестностях.

Памирцы говорят на дюжине разных языков восточноиранской группы. Эти древние диалекты наследуют языкам арийских племен, шедших через горные перевалы в Индию и Иран. Когда-то на них говорили жители великих цивилизаций Согда и Мавераннахра, но сегодня их ареал редко выходит за пределы одной-двух небольших долин.

Есть языки, на которых говорят жители всего пары кишлаков, а число носителей едва превышает тысячу человек. Носителей одного из них, ишкашимцев, соседи называют «немцами», настолько их речь непонятна. Памирцы отличаются от других народов региона по религии. Большинство из них исмаилиты, а народы вокруг относятся к суннитской ветви ислама.

Среди жителей Памира необычно много людей с высшим образованием. Крохотные кишлаки, в которых часто нет автомобильной дороги и электричества, населены дипломированными врачами, инженерами, музыкантами и педагогами. «А чем там еще заняться? — отшучиваются памирцы. — Земли мало, зимы длинные, остается только книги читать».

Образование и знания редко кому приносят богатство в тех краях. Да и в Москве мало кого интересует, сколько языков знает или сколькими дипломами владеет сантехник, чинящий кран в ванной, или строитель. Памирцев не выделяют из общей массы таджикских трудовых мигрантов. А вместе с тем эта самобытная диаспора существует и создает свою уникальную культуру.

Абдумамад Бекмамадов

— Я никогда не думал, что придется взять в руки шпатель, — говорит Абдумамад. — Мне отец запрещал с камнем работать. Говорил: «Ты музыкант. Пальцы береги». Абдумамад не уберег. На большом пальце левой руки не хватает одной фаланги.

В Москву Абдумамад впервые приехал еще в 1986-м как призывник Советской армии. Вместе с сослуживцами он ходил по столице во время увольнительных и самоволок, рассматривал достопримечательности. Сейчас, когда он рассказывает об этом землякам, ему никто не верит. Говорят, он пересказывает какой-то фильм. Но так и было: москвичи тогда были приветливыми и гостеприимными. «Если дорогу спросишь, тебе не только расскажут, как пройти, тебя прямо за руку доведут».

Потом Абдумамад вернулся на Памир. Окончил там институт культуры и даже чуть больше года успел поработать актером в театре в Хороге, столице Горного Бадахшана. В 1991-м развалился СССР, а в 1992-м в Таджикистане началась гражданская война. Бадахшан оказался в блокаде, отрезанный от плодородных земель. В области начался голод, людям стало не до театра.

Выживали натуральным хозяйством и гуманитарной помощью, которую поставлял в Бадахшан фонд Ага-хана, духовного лидера исмаилитов. Но даже после завершения войны жизнь в горах осталась тяжелой. Экономика лежала в руинах, а земли больше не стало. Тысячи людей отправились за границу. Абдумамад уехал из дома на третий день после рождения своего первенца.

Вновь он увидит сына только через пять лет.

Москва конца 1990-х была не самым гостеприимным городом. Работу найти было сложно. Работодатели часто «кидали» на деньги. Мигранты жили по 10–15 человек в съемной квартире, в которую по ночам ломились милиционеры, собиравшие с них дань. Дни, месяцы и годы проходили в постоянных поисках работы и жилья, в тяжелом монотонном труде.

Абдумамад был строителем, дворником, поваром, грузчиком, снова строителем.

Но еще он был музыкантом. Вначале была проблема: играть дома было нельзя. Во-первых, там спали уставшие, вернувшиеся со смены люди. Во-вторых, вечером соседи могли пожаловаться на шум, и тогда явится милиция, прогонят с квартиры. Поэтому собирались изредка с земляками, играли для себя, где придется. Иногда приходили другие памирцы, просто послушать знакомые с детства народные песни.

Их круг расширялся. Растущая памирская диаспора организовывалась. Земляки создали общественную организацию «Нур» (в переводе «Свет»). Появилось место и для репетиций, и для периодических выступлений. Абдумамад выступал все чаще. Помимо народных песен он стал исполнять и собственные.

Он пишет о том, чем живет сам и тысячи его соотечественников, оказавшихся в чужой стране. В переводе эти песни звучат как сухая проза, но когда слышишь их вживую, то они трогают сердце:

Сегодня все мы вдали от родины,

От своих родителей, от детей и от родных,

На чужбине скучаем,

От родителей, от детей и от дома далеки,

В чужой стране мы в разлуке,

Или место ищем, или дорогу, или работу,

Мир неспокойный, везде опасно.

В сентябре 2012-го Абдумамад впервые за 20 лет вышел на сцену как драматический актер. В московском Театре.док была поставлена «Акын-опера». На сцену выходили трое — уборщица, плиточник и помощник маляра. Они рассказывали свои истории. Простые, бесхитростные. О том, на какой стройке лучше работать, о том, как доехать от Памира до Москвы, о войне, о смерти и о доме.

Каждый рассказ сопровождался песней. Стихи к песням писал Абдумамад, музыку использовали народную. Каждый раз спектакль проходил при полном зале.

В 2014-м авторы и исполнители «Акын-оперы» получили главную российскую театральную премию — «Золотую маску». Церемония награждения происходила в Большом театре. Абдумамад пришел после рабочего дня на стройке, он едва успел переодеться. Ему вручили приз «за преданность традиционной музыкальной культуре своего народа в экстремальных жизненных условиях».

— Спасибо! — сказал улыбающийся Абдумамад со сцены. — Обращайтесь, пожалуйста. Мы сантехники и обои клеим…

Этот странный переход от сцены к стройке, от шпателя к микрофону в его жизни случается постоянно. На репетиции в театре Абдумамад часто приходил с опозданием. Его задерживали на работе. А как-то раз их с братом избили у метро скинхеды. Он попал в больницу, а на следующий день у него был спектакль. «Все билеты уже продали, нельзя было не прийти», — объясняет он.

Он пришел и сыграл свою роль прямо с больничными бинтами на лице.

Настоящее народное искусство так и создавалось веками в коротких перерывах между тяжелой, изнурительной работой. Его творили мужчины и женщины, рассказывавшие о своей доле, о своих мечтах и страхах.

Среди ночи приходит с работы, а рано утром уходит,

На цыпочках ходит по квартире, чтобы не разбудить других,

Наши красавицы вот так работают в Москве,

Мое сердце, сестренка, обливается кровью,

Не знаю, как помочь, никто не будет жалеть тебя.

Только ты сама себе можешь помочь,

Скажите тогда: нужно такое государство и такая Родина?

За 21 год он только трижды был дома. За это время у него родились и выросли трое детей. Когда он приехал впервые, жена встречала его в аэропорту с сыном и каким-то другим ребенком того же возраста. «Если ты не узнаешь своего, — предупредила она, — я тебе сама куплю обратный билет». Абдумамад узнал. Чужой ребенок глядел по сторонам и пританцовывал, а его собственный не отрывал глаз от выхода из аэропорта — ждал отца, которого никогда не видел.