Получи верный ответ на вопрос «О чем заставляет задуматься рассказ Паустовского «телеграмма» . » по предмету Литература, используя встроенную систему поиска. Наша обширная база готовых ответов поможет тебе получить необходимые сведения!

Нужен ответ по литературе

Помогите написать сочинение на тему музыка весны

Нет ответа

Главная мысль рассказа зайцы толстой

Нет ответа

Все эпитеты и гиперболы из былины Вольга и микула селянинович

Нет ответа

Как изменилось чувства Васи и отца на сцене кукла повесть в дурном обществе В. Г. Коралёв

Нет ответа

Каково отношение автора к героям и событиям произведения житие александра невского?

Нет ответа

Новые вопросы по литературе

Сочинение на тему смелость (поведение Жилина в плену) план 1 тейзис 2 примеры 3 вывод 10 предложений

основные эпизоды повести о Петре и Февронии муромских

Что помогло робинзону сохранить человеческие качества

По поэме Некрасова «Кому на руси жить хорошо» ответить на вопрос: кого и почему мужики считают счастливыми? По главе «Последыш»

Телеграмма

Анализ стихотворения «Зимний вечер»

Источник: 4i5.ru

О рассказе К. Паустовского Телеграмма

Низко кланяюсь тем дочерям, которые были со своими матерями до их последнего вздоха. Счастье дочери – скрасить матери последние дни её жизни, счастье любой матери – в последние минуты чувствовать рядом любящее сердце своего ребёнка.

Катерина Петровна, героиня рассказа Паустовского «Телеграмма» была лишена такого счастья. Её дочка Настя жила в Ленинграде, трудилась секретарём в Союзе художников и к матери последний раз выбиралась три года назад. Чаще не могла, потому что была поглощена заботами об устройстве труда и быта непризнанных талантов. И письма в деревню не писала по той же причине сильной занятости, но, как любящая дочь, раз в два-три месяца высылала матери по двести рублей.

Переводы Катерине Петровне приносил весёлый молодой почтарь Василий. Старушка сжимала денежные бумажки в ладошках, и ей казалось, что они пахнут её Настей. Потом долго читала и перечитывала несколько дочкиных слов на почтовом бланке. «Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо».

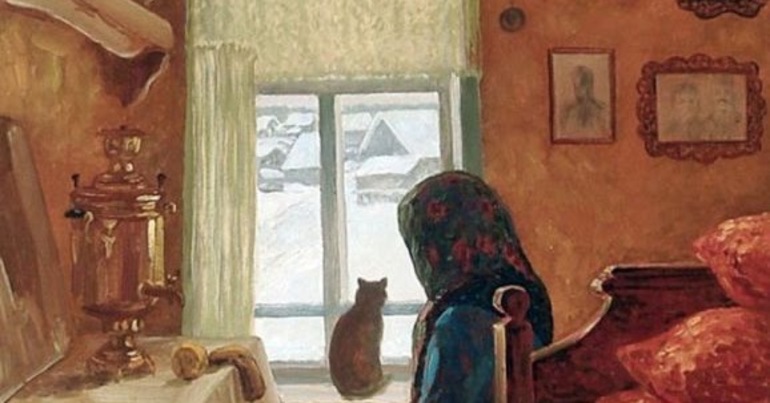

Катерина Петровна понимала, что «у них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье, лучше не мешать». Но думала Катерина Петровна о дочке постоянно: все дни, тихо сидя на краешке продавленного дивана, и все ночи при слабом свете керосинового ночника.

Чувствуя нарастающую слабость, Катерина Петровна решила всё же побеспокоить дочку и написала ей коротенькое письмо: «Ненаглядная моя, зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, – смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет – совсем уж не тот, – да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Полученное письмо вызвало у Насти вздох облегчения, раз мать пишет, значит, жива. Читать письмо на службе было некогда, и она спрятала его в сумочку до вечера. А когда дома прочла, то сразу подумала «о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней» – и положила письмо в ящик письменного стола».

Уж лучше совершить тяжелых сто грехов,

Принять сто тяжких мук, сто обрести врагов,

Чем став ослушником, родителя обидеть,

Чем не прийти к нему в тяжелый час на зов.

/Мухаммед Бабур/

Спокойно и неторопливо идёт в рассказе описание жизни старенькой Катерины Петровны в далёком, провинциальном Заборье. Как художник нужными красками пишет картину, так Паустовский точными словами описывает промозглую осень, отражающую состояние слабеющей от старости и одиночества Катерины Петровны: холод, ветер, зябкость, голые деревья, дождь, слёзы, ни просвета, ни тепла, только надежда, что однажды дочка всё-таки приедет.

Велик талант Паустовского, который на трёх страницах изложил историю, достойную романа! Рассказ глубоко трогает и вызывает сильные чувства. Я очень хорошо понимаю Марлен Дитрих, которая, прочитав рассказ (в переводе), захотела выразить автору свою благодарность. Она это сделала, когда приехала в 1964 году в Советский Союз: «С тех пор я чувствовала как бы некий долг — поцеловать руку писателя, который это написал. И вот — сбылось! Я счастлива, что я успела это сделать. Спасибо вам всем — и спасибо России!»

Заботилась о Катерине Петровне соседская девчонка Манюшка, да изредка заходил сторож Тихон. Он помогал по хозяйству и, уходя, каждый раз останавливался в дверях и спрашивал:

– Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна не отвечала (и так ясно), и Тихон, потоптавшись у двери, уходил. А Катерина Петровна начинала тихонько плакать.

Её дочка Настя не была бездушной дочерью, она искренне любила свою мать, но у неё были более неотложные дела, например, надо было «пробить» выставку талантливого скульптора Тимофеева. Две недели Настя занималась этим делом, и выставка всё-таки состоялась. Присутствующие хвалили талантливого Тимофеева, и много говорили о Настиной чуткости, неравнодушии, о её заботе и помощи нуждающимся художникам.

Когда Катерина Петровна слегла, Тихон послал Насте телеграмму: «Катя помирает. Тихон».

Настя в этот момент присутствовала на выставке, где чествовали молодого скульптора и хорошо отзывались о ней самой.

Она не сразу поняла, кто такая Катя и кто такой Тихон, а когда поняла, выбежала на улицу, и села на припорошенную снегом скамейку. Вспомнила о полученном письме и слова из него: «Ненаглядная моя! Ненаглядная.»

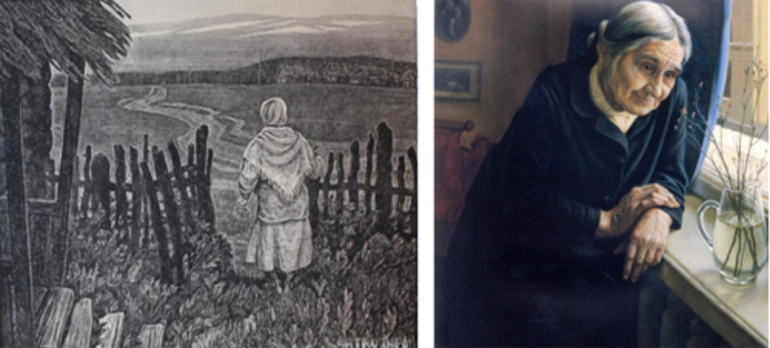

И ясно осознала, что «никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье». В тот же вечер Настя выехала к матери, но на похороны не успела.

«Она застала свежий могильный холм на кладбище – земля на нем смерзлась комками – и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. В этой комнате Настя проплакала всю ночь».

Мне очень жаль Катерину Петровну. Ослабшая от старости и печали, но полная материнской любви, она поддерживала тлеющую жизнь надеждой о встрече с дочерью. Когда надежда истаяла, Катерина Петровна умерла. Манюшка, добрая и беззаветная детская душа, шесть суток не отходила от неё, даже спала, не раздеваясь, здесь же на продавленном диване.

– Не дождалась, – пробормотал Тихон. – Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура, – сказал он сердито Манюшке, – за добро плати добром, не будь пустельгой…

Но ещё больше мне жаль Настю. Я ничуть её не осуждаю её, наоборот, испытываю к ней сильное сочувствие. Настя не была равнодушной дочерью, она просто верила, что мать, присутствовавшая в её жизни с рождения, так и останется вечной принадлежностью её, Настиного, существования. Она была отзывчивой по природе и считала, что надо помогать всем, кто просит помощи, например, скульптору Тимофееву, а мать . она же ничего не просит, значит, может подождать. Но — каждое письмо от матери было для неё безмолвным укором.

Рассказ «Телеграмма» заканчивается словами: «Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести».

Помню, в 90-х годах по телевизору (в качестве эксперимента) прошла социальная реклама «Позвоните родителям». Я уверена, что реклама во многих пробудила желание срочно позвонить родителям. Очень нужная реклама, говорящая о том, что проблема отношений отцов и детей существует, и будет существовать, пока люди будут думать только о себе. А ведь так легко набрать номер и сказать «мам-пап, привет, как вы там?», особенно в эпоху мобильных телефонов. Родителям многого не надо, главное для них – знать, что их любят, о них помнят, и что с детьми всё хорошо.

Ведь находила Настя время сходить на почту и отослать перевод? Значит, могла бы выкроить хоть раз в неделю время, чтобы написать письмо – неважно о чём, обо всё, что придёт в голову . Старушка жила бы этими письмами, читала бы, перечитывала, и её сердце согревалось от мысли, что она нужна своей ненаглядной дочке! Возможно, эти письма продлили бы ей жизнь!

Любовь к родителям — основа всех добродетелей /Цицерон/.

Да, мне жаль Настю, впереди у неё целая жизнь, но как она будет её жить с ощущением «непоправимой вины и невыносимой тяжести»? Помогая чужим людям, она укоротила жизнь той, которая беззаветно её любила! Нельзя ничего откладывать на потом, в жизни нет ничего вечного! И мама тем более не вечна.

Некоторые люди считают, что родители всего лишь дали им жизнь, поэтому большего ждать от детей не должны. А чувство вины успокаивают денежными переводами. Но деньги не эквивалент доброты и чуткости, они просто бумажки, нужные для физического мира, но бесполезные для мира духовности. Дети, нарушающие пятую Божью заповедь «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», не бывают счастливыми, в каком бы материальном достатке они не жили.

Есть Божий суд, он ждёт, он не доступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперед. /Лермонтов/

В рассказе упоминается скульптура Гоголя , выполненная ваятелем Тимофеевым. Гоголь здесь выступает в роли Настиной совести:

1. Чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? – подумала она. – Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

2. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка. «А письмо-то в сумочке нераспечатанное, – казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. – Эх ты, сорока!»

3. Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: – «Эх, ты!»

Читая в рассказе описание Гоголя, я подумала, что он похож на скульптурный портрет Гоголя работы Н. Андреева, который Константин Георгиевич Паустовский наверняка видел.

Источник: proza.ru

История создания

Константин Георгиевич Паустовский написал рассказ «Телеграмма» в 1946 году, когда он уже обрёл широкую известность в родной стране и за рубежом. Зачатки этого рассказа присутствуют в его более ранних работах 1937 года — цикле «Летние дни» и повести «Мещёрская сторона», где говорится о непростой судьбе дочери знаменитого художника. Впоследствии это упоминание трансформировалось в самостоятельный полноценный рассказ.

В книге очерков и рассказов «Золотая роза», опубликованной в 1955 году, в главе «Зарубки на сердце» писатель рассказывает историю создания «Телеграммы» и говорит о реальных прототипах главных героев. Было время, когда он жил под Рязанью, в старом доме в усадьбе когда-то известного гравера Пожалостина. Дом привлекал его тишиной, уютом, гравюрами на стенах. Дочь гравера, хозяйка дома Катерина Ивановна, была одинокой подслеповатой старушкой. Когда-то она жила в Париже, была знакома с Тургеневым, присутствовала на похоронах Гюго, и от этого нынешняя жизнь в деревне казалась ей ещё более тоскливой. Её молодая дочь Настя жила в Ленинграде и высылала ей только денежные переводы. Иногда к старушке забегала соседская девчонка Нюрка, чтобы помогать по дому. Катерина Ивановна давала почитать писателю пожелтевшие отцовские письма, а также жаловалась ему на одинокую старость. Вскоре она тяжело заболела. Именно Паустовский выслал Насте в Ленинград телеграмму с этим печальным известием. Но девушка приехала в деревню лишь спустя три дня после похорон. Произошедшее так сильно повлияло на писателя, что он решил создать рассказ на основе этих событий.

Сюжет произведения тронул и знаменитую певицу и актрису Марлен Дитрих. Известно, что, прибыв на гастроли в Москву в 1964 году, в аэропорту она сразу же задала журналистам вопрос о Паустовском. Несмотря на то что Константин Георгиевич был тяжело болен, он, желая побывать на концерте певицы, в сопровождении врача прибыл в Дом литераторов, где проходило её выступление.

После концерта, узнав, что писатель в зале, Дитрих попросила его подняться на сцену и, когда он подошёл к ней, она встала перед ним на колени и прижала его руки к своему лицу, залитому слезами. Эта картина потрясла всех присутствующих. Позже Марлен призналась, что именно рассказ «Телеграмма» так сильно поразил её, что она считала своим долгом поблагодарить его автора и поцеловать его руки.

Пожилая женщина Катерина Петровна одиноко жила в старом доме в небольшой деревне Заборье. Октябрь выдался холодный, тесовые крыши почернели, везде было мрачно и неуютно. Старушке было всё тяжелее вставать по утрам. Её отец был известным художником, который в своё время вернулся из Петербурга сюда, в своё родное село, построил здесь дом и стал жить в покое, ухаживая за садом, когда уже не мог писать картины из-за испортившегося зрения и дрожащих рук. Поэтому теперь дом считался «мемориальным», находился под охраной областного музея, повсюду на стенах висели потускневшие картины. Но в деревне Катерине Петровне не с кем было поговорить об искусстве, об отце, о своей молодости, когда она жила с отцом в Париже и даже видела похороны Виктора Гюго. К ней заходила только соседская девчонка Манюшка, которая помогала по дому, приносила воду из колодца, ставила самовар, а старушка дарила ей всякие безделушки. Также заходил сторож при пожарном сарае Тихон, помнивший ещё самого художника и сохранивший к нему уважение. Дочь Катерины Петровны, Настя, жила в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад. Старушка не жаловалась и не докучала ей письмами, понимая, что у молодых свои заботы и своя жизнь, но всё же думала о ней каждый день, тосковала, сидя на краешке продавленного дивана. Раз в два-три месяца от Насти приходили переводы на двести рублей, которые приносил весёлый почтальон Василий. Переводы сопровождались одним и тем же текстом о том, что у неё очень много дел.

Между тем старушке становилось совсем плохо: она чувствовала, что не переживёт эту зиму. Поэтому она в отчаянии отправила дочери письмо, прося приехать.

Настя работала секретарём в Союзе художников, занималась выставками и конкурсами. Получив письмо матери, она спрятала его в сумку, решив прочитать после работы. Ей предстояло посмотреть, как живёт молодой скульптор Тимофеев, чтобы сообщить об этом руководству Союза. Мастерская скульптора не отапливалась, он жаловался на то, что его ущемляют. Девушка решила, что нужно помочь ему, устроив выставку его работ. В его мастерской она полюбовалась на созданную им скульптуру Гоголя, и сверлящие гоголевские глаза, казалось, обвиняли её в том, что она не прочла материнское письмо. Дома Настя всё-таки прочла его, но решила, что ехать в деревню некогда: сейчас и так слишком много проблем. После этого она две недели возилась с обустройством выставки Тимофеева. Тот имел непростой характер. Но всё же показ его работ удался на славу. Во время собрания художников и критиков Насте принесли телеграмму: «Катя помирает. Тихон». Сначала она ничего не поняла, потом снова заметила на себе осуждающий взгляд скульптуры Гоголя. Уйдя с выставки и перечитывая телеграмму, она вдруг осознала, что никого роднее мамы у неё нет, никто больше не любил её так, как эта дряхлая старушка в скучном Заборье.

Плача, Настя хотела купить билеты на поезд, но их уже не было. К счастью, пожилая кассирша, узнав, что девушка хочет поехать к маме, помогла ей. Всю дорогу Насте казалось, что поезд едва тащится. Она боялась опоздать.

Тем временем Катерина Петровна, заболев, не вставала уже десять дней. Манюшка присматривала за ней: иногда казалось, что старушка уже не дышит. На телеграфе Тихон взял телеграмму, сам написал её от лица Насти и, придя к пожилой женщине, прочитал её ей, желая приободрить её и сказав, что её дочь уже едет. Катерина Петровна поняла его наивный обман, но всё равно была благодарна ему за доброту и сочувствие.

Вскоре она умерла, не дождавшись приезда дочери. Её хоронили на следующий день. На похоронах присутствовали чужие люди, но все они глубоко проникались состраданием к её судьбе. Молоденькая учительница, недавно приехавшая сюда работать и увидевшая похороны, поцеловала её высохшую руку, вспомнив о собственной матери, тоже оставшейся в одиночестве в областном городе. Настя прибыла в Заборье на второй день после похорон. В доме старушки она плакала всю ночь, а под утро ей пришлось уезжать, крадучись, чтобы никто не заметил её и ни о чём не спрашивал. Она думала, что никто, кроме матери, больше не сможет избавить её от груза непоправимой вины и тяжести.План для пересказа

- Одинокая жизнь Катерины Петровны в Заборье.

- Занятость Насти в Ленинграде.

- Письмо матери.

- Выставка.

- Две телеграммы.

- Слишком поздно: раскаяние Насти.

Главные герои

В произведении Паустовского «Телеграмма» и главные герои, и второстепенные в равной степени играют важную роль для сюжета, а поступки каждого из них заставляют о многом задуматься. Их характеристика:

- Катерина Петровна — сгорбленная, маленькая, сухонькая и слабая пожилая женщина, теряющая зрение и говорящая ослабевшим голосом. Дочь известного художника, которая провела молодость в Париже, а её жизнь, благодаря отцу, явно была связана с искусством. Она добра и щедра к окружающим — например, дарит Манюшке небольшие подарки, интеллигентна и понятлива. Её любовь к дочери огромна: она готова простить ей всё и не собирается ей навязываться, понимая, что «у молодых своя жизнь». Проблемы со здоровьем и одиночество заставляют её всё больше задумываться о будущем.

- Анастасия Семёновна — красивая молодая девушка, имеет русые волосы и большие холодные глаза, за что коллеги называли её Сольвейг. Работает секретарём в Союзе художников. Её нельзя назвать бездушной и чёрствой, она просто слишком предана своей профессии, в работе решительна и активна, и действительно очень занята, крутясь с бесконечными выставками и конкурсами.

- Тихон — сторож при пожарном сарае, тощий, рыжий. Был ещё мальчишкой, когда художник строил здесь усадьбу, но с тех пор сохранил уважение к нему, его дочери и его картинам, говоря про них: «Работа натуральная!». Искренний человек, с сочувствием и добротой относится к одинокой старушке, помогает ей по хозяйству, рубит дрова, спрашивает её о дочери. Телеграмма, которую он читает якобы от Насти, — символ рассказа, а его поступок можно назвать благородным порывом души.

- Манюшка — дочь соседа, колхозного сапожника, которая прибегает к старушке каждый день, чтобы помочь ей. Легкомысленная, но неравнодушная, добрая, работящая и сочувствующая.

- Тимофеев — талантливый, но ворчливый молодой скульптор, маленький, решительный и злой. Работает в тяжёлых условиях в холодной мастерской и считает, что он не оценён по достоинству, ему не дают развернуться. Имеет уязвлённую гордость, но рад, что Настя помогает устроить его выставку.

- Молодая учительница — застенчивая, сероглазая, совсем ещё девочка, приехавшая в Заборье и оставившая родную мать в областном городе. Она проникается видом похорон Катерины Петровны и выносит для себя важный урок.

Можно выделить ещё одного «персонажа», на протяжении рассказа выступающего в роли совести Насти. Это скульптура Гоголя, талантливо созданная Тимофеевым. Как известно, именно Гоголь обладал удивительной способностью словно бы видеть человека насквозь. Его взгляд насмешливый, а на виске бьётся тонкая склеротическая жилка. Он будто осуждает Настю. Именно через его взгляд автор передаёт собственное отношение к поступкам героини.

Анализ и смысл

Жанр «Телеграммы» Паустовского — рассказ, поскольку это текст небольшого объёма, имеется одна сюжетная линия и несколько героев, связанных развитием сюжета. Направление — реализм: автор показывает одну из сторон человеческой жизни такой, какая она есть. Повествование линейное: события идут одно за другим. Проблематика произведения:

- тема одиночества;

- всеобъемлющая материнская любовь;

- вечная тема взаимоотношений «отцов и детей»;

- тема «блудного сына».

Таким образом, проведя анализ «Телеграммы» Паустовского для читательского дневника, можно понять смысл произведения — важно помнить о своих близких, заботиться о них, говорить им тёплые слова, проводить с ними больше времени. К сожалению, за бесконечной суетой жизни, в погоне за карьерой, успехом, заработком многие люди забывают об этом. В результате они опаздывают сказать родным важные слова, обнять их, выразить свою любовь, как это случилось и с Настей.

Девушка наивно полагала, что, если она регулярно присылала матери деньги, то выполняла свой долг. Если получала от матери ответные письма, значит, та жива и всё хорошо. Настя была отзывчивой, но к чужим людям: она с жаром бросилась помогать скульптору Тимофееву, видя, в каких условиях он живёт, в каком холоде он работает. При этом она не думала о том, что её мать тоже живёт в холоде и забвении, что ей всё хуже с каждым днём. Она считала, что приехать к ней всегда успеется, но никак не могла собраться и бросить все дела. Это стало её роковой ошибкой.

Название «Телеграмма» тоже говорит о многом. Во-первых, оно отражает присутствие в тексте произведения двух телеграмм. Одну из них получила Настя, и она открыла ей глаза на то, что родители — это те, кто любит своих детей с самого рождения и на протяжении всей жизни, всегда их ждут. Она стала для девушки главным аргументом к отъезду. Вторую прочитал старушке Тихон от лица Насти, хотя истинной весточки от неё так и не было, что заставило сторожа пуститься на небольшой обман ради высокой цели.

Во-вторых, название говорит о том, что рассказ является телеграммой всем читателям: не забывайте своих близких.

Источник: nauka.club