Рассказ К. Г. Паустовского «Телеграмма», написанный в 1946 году, поразил меня до глубины души, наверное, потому, что затрагивает важную для любого человека проблему-взаимоотношения родителей и детей. По-своему решают ее главные героини рассказа — Катерина Петровна и ее дочь Настя. Катерина Петровна доживала свой век «в старом доме, построенном ее отцом — известным художником». Ее дочь, Настя, живущая в далеком большом городе, очень редко писала ей и почти не приезжала. Свои дела, непонятные матери интересы, свое счастье увлекают ее

больше, чем родная мать. Катерина Петровна же из скромности боится напомнить о себе. «Лучше не мешать», — решает она.

Ей одиноко в пустом холодном доме, где «застоялся горький запах нетопленных печей, ей все труднее вставать по утрам», ощущать полную ненужность и свою, и своего «мемориального» дома, находящегося под охраной областного музея.

Внутреннее состояние Катерины Петровны автор передает и с помощью пейзажа. Осеннее холодное ненастье, высохшая в саду трава, облетевшие ветлы, почерневшие тесовые крыши, ночи долгие и тяжелые, как бессонница, помогают понять внутреннее состояние героини, ее

Телеграмма. Краткое содержание

грусть, одиночество, ненужность и бесприютность.

Композиционно рассказ можно разделить натри части. Первая часть посвящена жизни Катерины Петровны, вторая — ее дочери Насте, в третьей — история о телеграмме, но именно она является кульминационным центром всего произведения.

Говоря о Катерине Петровне, автор вспоминает ее длинную жизнь, за которую успела она не так уж и мало. Она была воспитана в артистической семье, была достаточно образована, интеллигентна, знакома со многими интересными людьми, «жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго». Постаревшая, сгорбившаяся, плохо видящая, Катерина Петровна хорошо помнит свою молодость. Она хранит милые сердцу вещи: сморщенные перчатки, страусиные перья, какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Брошенная собственной дочерью, она отдает это все Манюше, девочке, помогающей ей по хозяйству. Только эта девочка да сторож с почтальоном иногда навещают Катерину Петровну. Все они с уважением относятся к ней, помогают, как могут. Но, как не стараются, не могут скрасить ее одиночества. Она с нетерпением ждет писем от дочери, с трепетом перечитывает несколько сухих слов на почтовом переводе. Катерина Петровна не выдерживает, пишет трогающее душу каждого читателя письмо: «Ненаглядная моя, зиму эту не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки».

Неторопливое повествование от лица одинокой старости автор прерывает рассказом о суетливой, наполненной работой и другими заботами жизни Насти. Занятая организацией выставки молодого скульптора, Тимофеева, Настя не сразу читает письмо от матери, успокаивая себя словами: «Раз мать пишет — значит, жива». А когда вспоминает «о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней», спокойно кладет письмо в ящик письменного стола. Думая о посторонних людях, Настя забывает о единственном родном человеке.

Когда ее хвалят за организацию выставки, «за заботу о человеке», Настя смущается до слез, но ей стыдно сказать, что в кармане у нее лежит телеграмма: «Катя помирает. Тихон». Раскаяние наступает слишком поздно: «Мама! Как же это могло случиться? Ведь никого у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она меня увидела, лишь бы простила». Она опаздывает везде: на железнодорожной станции, на последнее свидание с матерью и даже на похороны. Проплакав в пустом материнском доме всю ночь, она утром, крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал, уезжает, но в ее сердце навсегда останутся боль и стыд.

Телеграмма изменила жизнь Насти, заставила ее задуматься об ответственности человека за свои поступки, о том, что даже в суете забот нельзя забывать, что тебя ждут, любят близкие и родные тебе люди. Именно поэтому К. Г. Паустовский выбрал такое название.

Сочинения по темам:

Источник: schoolessay.ru

Смысл названия рассказа К. Г. Паустовского «Телеграмма»

Рассказ К. Г. Паустовского «Телеграмма», написанный в 1946 году, поразил меня до глубины души, наверное, потому, что затрагивает важную для любого человека проблему-взаимоотношения родителей и детей. По-своему решают ее главные героини рассказа — Катерина Петровна и ее дочь Настя. Катерина Петровна доживала свой век «в старом доме, построенном ее отцом — известным художником». Ее дочь, Настя, живущая в далеком большом городе, очень редко писала ей и почти не приезжала. Свои дела, непонятные матери интересы, свое счастье увлекают ее больше, чем родная мать. Катерина Петровна же из скромности боится напомнить о себе. «Лучше не мешать», — решает она.

Ей одиноко в пустом холодном доме, где «застоялся горький запах нетопленных печей, ей все труднее вставать по утрам», ощущать полную ненужность и свою, и своего «мемориального» дома, находящегося под охраной областного музея.

Внутреннее состояние Катерины Петровны автор передает и с помощью пейзажа. Осеннее холодное ненастье, высохшая в саду трава, облетевшие ветлы, почерневшие тесовые крыши, ночи долгие и тяжелые, как бессонница, помогают понять внутреннее состояние героини, ее грусть, одиночество, ненужность и бесприютность.

Композиционно рассказ можно разделить натри части. Первая часть посвящена жизни Катерины Петровны, вторая — ее дочери Насте, в третьей — история о телеграмме, но именно она является кульминационным центром всего произведения.

Говоря о Катерине Петровне, автор вспоминает ее длинную жизнь, за которую успела она не так уж и мало. Она была воспитана в артистической семье, была достаточно образована, интеллигентна, знакома со многими интересными людьми, «жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго». Постаревшая, сгорбившаяся, плохо видящая, Катерина Петровна хорошо помнит свою молодость. Она хранит милые сердцу вещи: сморщенные перчатки, страусиные перья, какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Брошенная собственной дочерью, она отдает это все Манюше, девочке, помогающей ей по хозяйству. Только эта девочка да сторож с почтальоном иногда навещают Катерину Петровну. Все они с уважением относятся к ней, помогают, как могут. Но, как не стараются, не могут скрасить ее одиночества. Она с нетерпением ждет писем от дочери, с трепетом перечитывает несколько сухих слов на почтовом переводе. Катерина Петровна не выдерживает, пишет трогающее душу каждого читателя письмо: «Ненаглядная моя, зиму эту не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки».

Неторопливое повествование от лица одинокой старости автор прерывает рассказом о суетливой, наполненной работой и другими заботами жизни Насти. Занятая организацией выставки молодого скульптора, Тимофеева, Настя не сразу читает письмо от матери, успокаивая себя словами: «Раз мать пишет — значит, жива». А когда вспоминает «о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней», спокойно кладет письмо в ящик письменного стола. Думая о посторонних людях, Настя забывает о единственном родном человеке. Когда ее хвалят за организацию выставки, «за заботу о человеке», Настя смущается до слез, но ей стыдно сказать, что в кармане у нее лежит телеграмма: «Катя помирает. Тихон». Раскаяние наступает слишком поздно: «Мама! Как же это могло случиться? Ведь никого у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она меня увидела, лишь бы простила». Она опаздывает везде: на железнодорожной станции, на последнее свидание с матерью и даже на похороны. Проплакав в пустом материнском доме всю ночь, она утром, крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал, уезжает, но в ее сердце навсегда останутся боль и стыд.

Телеграмма изменила жизнь Насти, заставила ее задуматься об ответственности человека за свои поступки, о том, что даже в суете забот нельзя забывать, что тебя ждут, любят близкие и родные тебе люди. Именно поэтому К. Г. Паустовский выбрал такое название.

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Источник: rus-lit.com

Изучение рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма»

Программа по литературе дает рассказ «Телеграмма» К.Г. Паустовского для чтения и изучения в 8 классе. Ранее учащиеся изучают в 5 классе «Теплый хлеб», а в 6 классе на уроке внеклассного чтения «Кот-ворюга».

Изучение рассказа «Телеграмма» ставит перед учителем более сложные задачи. Здесь необходимо познакомить учащихся с Паустовским-новеллистом – автором лирического рассказа.

На примере этого рассказа следует раскрыть новую эстетику писателя – эстетику «незаметной красоты», «необыкновенного в обыкновенном», и душевное обаяние его любимых героев, и лиризм повествования.

Рассказы Константина Георгиевича Паустовского требуют медленного и сосредоточенного чтения. Поэтому дети самостоятельно прочтут рассказ дома. Это обеспечит и естественный процесс чтения, и целостное восприятие произведения. На самом уроке, посвященному анализу рассказа, учитель во вступительном слове сосредоточит внимание учащихся на личности К.Г. Паустовского, его мироощущении и на более пятидесятилетнем литературном пути.

К.Г. Паустовский вошел в русскую литературу как автор романов, повестей, рассказов, как драматург, публицист, критик

При этом Паустовский был большим мастером, тончайшим стилистом, проникновенным лириком, подлинным поэтом в прозе, и этим он дорог своим читателям. Но особенно он близок им высокой совестливостью, кристальной честностью – теми чертами, как завещание передали нашей литературе великие русские писатели прошлого.

Жизнь и творчество Константина Паустовского достойны уважения еще и как пример редкой целеустремленности. Семья К.Г. Паустовского была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пел, играли на рояле, спорили, благоговейно любили театр.

Когда он учился в 6 классе гимназии, семья их распалась. С тех пор он сам зарабатывал на жизнь и ученье. Перебивался довольно тяжелым трудом, так называемым репетиторством. Начал Константин Георгиевич свой творческий путь со стихотворений, но они его самого не вполне удовлетворяли. И юный гимназист почувствовал искушение попытать свои силы в прозе.

После окончания гимназии он два года учился на естественно-историческом факультете Киевского университета, а затем перевелся в Московский университет и переехал в Москву. По окончании обучения Константин не мог высидеть на месте и начинает скитальческую жизнь.

За годы своей писательской жизни, по его признанию, он был «на Кольском полуострове, жил в Мещере, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, в Пскове, Новгороде, Витебске, в Пушкинском Михайловском, в Крыму, Эстонии…». Во время Великой Отечественной войны Паустовский был военным корреспондентом на Южном фронте.

Читательское признание порадовало К. Паустовского при жизни. В журнале «Вопросы литературы» был напечатан обзор читательских отзывов о произведениях советских писателей.

Для того чтобы показать значительность личности Паустовского, можно воспользоваться краткими, но емкими отзывами-характеристиками, которые дали авторы воспоминаний о писателе. И. Эренбург: «Он поражал и поражает меня своей душевной стойкостью. Никогда не изменял он ни народу, ни искусству, ни друзьям, ни себе». Ю. Бондарев: «Он открыт и щедр как человек… Я был покорен его любовью к человеку и в его книгах, и в жизни». В. Романенко: «…соединение мужества с деятельной добротой, эта наиболее выдающаяся черта Паустовского-человека…».

Как указывалось, ранее, ученики должны прочитать самостоятельно рассказ дома. На уроке можно начать разговор с вопросов, направленных на выявление первичного восприятия данного произведения: с каким настроением вы дочитали рассказ?

Какая сцена в нем вас больше всего потрясает и почему? После обмена учащихся мнениями и впечатлениями надо, чтобы стало видно, как писатель с помощью поэтического образа «маленького подсолнечника у забора» уже в экспозиции создает грустное настроение, которому и старается подчинить читателя.

Учитывая композицию «Телеграммы», мы избираем целостный путь анализа, метод — эвристическую беседу. В этом помогут вопросы и задания:

- Какие основные части можно выделить в рассказе? Как они связаны межу собой?

- Как Паустовский повествует о состоянии Катерины Петровны, о той душевной драме, которую она переживала в свою последнюю осень? Приведите из первой части рассказа примеры, подчеркивающие ее одиночество.

- Исследователь прозы Паустовского Л.П. Кременцов считает, «природа в рассказе, как чуткий камертон, отвечает тончайшим переживаниям героев». Подтвердите справедливость наблюдения примером. Найдите подробности в описании пейзажа, продиктованные настроением Катерины Петровны.

- Что сближает Манюшу и Тихона, помогавших Катерине Петровне? Какие черты характера свойственны им? Каковы побудительные мотивы их добрых дел? В чем и как сказалось отношение писателя к ним?

- Какой во второй части показана Настя – «дочь и единственный родной человек» Катерины Петровны? Как относится Паустовский к ней? С помощью каких приемов он снижает ее образ? Сравните чуткость и внимание Манюши и Тихона к Катерине Петровне и проявленные Настей «заботу о человек». В чем их главное различие?

- Определите эпизод рассказа, который является его кульминацией. Почему рассказ называется «Телеграмма», а не «Телеграммы»?

- Какие художественные задачи выполняет финал рассказа, содержащий переживания опоздавшей на похороны Насти?

Как мы знаем, «Телеграмма» — лирический рассказ, располагающий высоким нравственным потенциалом. Предлагая эти вопросы, необходимо, чтобы дети поняли четкую соразмерность частей и безысходную трагедию Катерины Петровны, от ее обостренного ожидания единственной дочери до галлюцинации, и великую глубину, и силу ее святого материнского чувства, и эмоциональную наполненность текста, особенно описаний природы, которые у Паустовского «пронизывают насквозь» повествование.

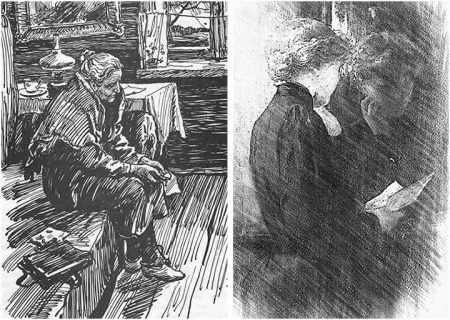

Иллюстрации к рассказу К.Г. Паустовского «Телеграмма»

Разговор о Манюше и Тихоне должен подвести учеников к «открытию» гуманистической науки писателя, его этического и эстетического идеала. Эти герои простодушны, скромны, доверчивы, соучастливы, бескорыстны. Это – деятельно добрые люди. Повседневная человеческая чуткость – органическая черта их характера и поведения. Отсюда понятно, почему автор соседскую девочку называет ласковым именем Манюшка, а старика, сторожа при пожарном сарае, Тихона Дмитриевича – Тихоном, а в устах Катерины Петровны – Тишей. Они – любимые герои писателя.

Настя

Каков характер ее чуткости и внимания к людям? Чем объяснить проявленные ею черствость и равнодушие к матери? Можно ли считать ее образ воплощением «людской накипи», которую ненавидел автор? В Насте нет и намека на самодовольство, ограниченность, непогрешимость. Она глубоко страдает и раскаивается, она все отдала бы за то, чтобы вернуть мать к жизни.

Не со зла она проявила ей непонятное равнодушие. И не в силу врожденной сухости или черствости, а по молодости, по легкомыслию, по юношескому эгоизму. Ради этой мысли и рассказ заканчивается таким финалом.

Эпизод, рассказывающий о том, как Тихон сочиняет вторую телеграмму и приносит ее умирающей Катерине Петровне, стоит выразительно прочитать вслух. Это кульминация и здесь изображается прекрасное в действиях героев.

Завершить изучение рассказа можно письменными работами. Одни их них предполагают конкретизацию полученных знаний, другие являются преимущественно творческими. Несколько тем и вопросов-заданий. Например, предлагается написать сочинение на одну из тем: «Мои размышления при чтении рассказа Константина Паустовского», «Нравственные уроки рассказа «Телеграмма», «Незаметное своеобразие» Манюши, Тихона и сущность Насти в рассказе».

А можно предложить написать письменные ответы на вопросы:

- можно ли считать Настю отрицательной героиней?

- что нового я узнал, читая рассказ «Телеграмма»?

- что пережила и поняла Настя, переночевав одна в родном доме?

Источник: koncpekt.ru