Программа по литературе дает рассказ «Телеграмма» К.Г. Паустовского для чтения и изучения в 8 классе. Ранее учащиеся изучают в 5 классе «Теплый хлеб», а в 6 классе на уроке внеклассного чтения «Кот-ворюга».

Изучение рассказа «Телеграмма» ставит перед учителем более сложные задачи. Здесь необходимо познакомить учащихся с Паустовским-новеллистом – автором лирического рассказа.

На примере этого рассказа следует раскрыть новую эстетику писателя – эстетику «незаметной красоты», «необыкновенного в обыкновенном», и душевное обаяние его любимых героев, и лиризм повествования.

Рассказы Константина Георгиевича Паустовского требуют медленного и сосредоточенного чтения. Поэтому дети самостоятельно прочтут рассказ дома. Это обеспечит и естественный процесс чтения, и целостное восприятие произведения. На самом уроке, посвященному анализу рассказа, учитель во вступительном слове сосредоточит внимание учащихся на личности К.Г. Паустовского, его мироощущении и на более пятидесятилетнем литературном пути.

Телеграмма. Константин Паустовский

К.Г. Паустовский вошел в русскую литературу как автор романов, повестей, рассказов, как драматург, публицист, критик

При этом Паустовский был большим мастером, тончайшим стилистом, проникновенным лириком, подлинным поэтом в прозе, и этим он дорог своим читателям. Но особенно он близок им высокой совестливостью, кристальной честностью – теми чертами, как завещание передали нашей литературе великие русские писатели прошлого.

Жизнь и творчество Константина Паустовского достойны уважения еще и как пример редкой целеустремленности. Семья К.Г. Паустовского была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пел, играли на рояле, спорили, благоговейно любили театр.

Когда он учился в 6 классе гимназии, семья их распалась. С тех пор он сам зарабатывал на жизнь и ученье. Перебивался довольно тяжелым трудом, так называемым репетиторством. Начал Константин Георгиевич свой творческий путь со стихотворений, но они его самого не вполне удовлетворяли. И юный гимназист почувствовал искушение попытать свои силы в прозе.

После окончания гимназии он два года учился на естественно-историческом факультете Киевского университета, а затем перевелся в Московский университет и переехал в Москву. По окончании обучения Константин не мог высидеть на месте и начинает скитальческую жизнь.

За годы своей писательской жизни, по его признанию, он был «на Кольском полуострове, жил в Мещере, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, в Пскове, Новгороде, Витебске, в Пушкинском Михайловском, в Крыму, Эстонии…». Во время Великой Отечественной войны Паустовский был военным корреспондентом на Южном фронте.

Читательское признание порадовало К. Паустовского при жизни. В журнале «Вопросы литературы» был напечатан обзор читательских отзывов о произведениях советских писателей.

Для того чтобы показать значительность личности Паустовского, можно воспользоваться краткими, но емкими отзывами-характеристиками, которые дали авторы воспоминаний о писателе. И. Эренбург: «Он поражал и поражает меня своей душевной стойкостью. Никогда не изменял он ни народу, ни искусству, ни друзьям, ни себе». Ю. Бондарев: «Он открыт и щедр как человек… Я был покорен его любовью к человеку и в его книгах, и в жизни». В. Романенко: «…соединение мужества с деятельной добротой, эта наиболее выдающаяся черта Паустовского-человека…».

Как указывалось, ранее, ученики должны прочитать самостоятельно рассказ дома. На уроке можно начать разговор с вопросов, направленных на выявление первичного восприятия данного произведения: с каким настроением вы дочитали рассказ?

Какая сцена в нем вас больше всего потрясает и почему? После обмена учащихся мнениями и впечатлениями надо, чтобы стало видно, как писатель с помощью поэтического образа «маленького подсолнечника у забора» уже в экспозиции создает грустное настроение, которому и старается подчинить читателя.

Учитывая композицию «Телеграммы», мы избираем целостный путь анализа, метод — эвристическую беседу. В этом помогут вопросы и задания:

- Какие основные части можно выделить в рассказе? Как они связаны межу собой?

- Как Паустовский повествует о состоянии Катерины Петровны, о той душевной драме, которую она переживала в свою последнюю осень? Приведите из первой части рассказа примеры, подчеркивающие ее одиночество.

- Исследователь прозы Паустовского Л.П. Кременцов считает, «природа в рассказе, как чуткий камертон, отвечает тончайшим переживаниям героев». Подтвердите справедливость наблюдения примером. Найдите подробности в описании пейзажа, продиктованные настроением Катерины Петровны.

- Что сближает Манюшу и Тихона, помогавших Катерине Петровне? Какие черты характера свойственны им? Каковы побудительные мотивы их добрых дел? В чем и как сказалось отношение писателя к ним?

- Какой во второй части показана Настя – «дочь и единственный родной человек» Катерины Петровны? Как относится Паустовский к ней? С помощью каких приемов он снижает ее образ? Сравните чуткость и внимание Манюши и Тихона к Катерине Петровне и проявленные Настей «заботу о человек». В чем их главное различие?

- Определите эпизод рассказа, который является его кульминацией. Почему рассказ называется «Телеграмма», а не «Телеграммы»?

- Какие художественные задачи выполняет финал рассказа, содержащий переживания опоздавшей на похороны Насти?

Как мы знаем, «Телеграмма» — лирический рассказ, располагающий высоким нравственным потенциалом. Предлагая эти вопросы, необходимо, чтобы дети поняли четкую соразмерность частей и безысходную трагедию Катерины Петровны, от ее обостренного ожидания единственной дочери до галлюцинации, и великую глубину, и силу ее святого материнского чувства, и эмоциональную наполненность текста, особенно описаний природы, которые у Паустовского «пронизывают насквозь» повествование.

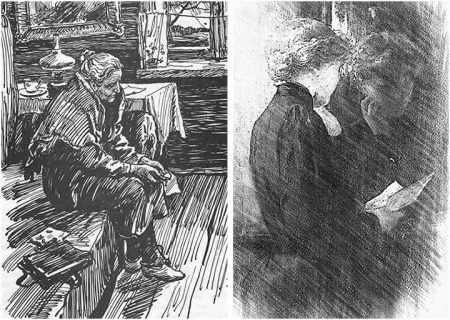

Иллюстрации к рассказу К.Г. Паустовского «Телеграмма»

Разговор о Манюше и Тихоне должен подвести учеников к «открытию» гуманистической науки писателя, его этического и эстетического идеала. Эти герои простодушны, скромны, доверчивы, соучастливы, бескорыстны. Это – деятельно добрые люди. Повседневная человеческая чуткость – органическая черта их характера и поведения. Отсюда понятно, почему автор соседскую девочку называет ласковым именем Манюшка, а старика, сторожа при пожарном сарае, Тихона Дмитриевича – Тихоном, а в устах Катерины Петровны – Тишей. Они – любимые герои писателя.

Настя

Каков характер ее чуткости и внимания к людям? Чем объяснить проявленные ею черствость и равнодушие к матери? Можно ли считать ее образ воплощением «людской накипи», которую ненавидел автор? В Насте нет и намека на самодовольство, ограниченность, непогрешимость. Она глубоко страдает и раскаивается, она все отдала бы за то, чтобы вернуть мать к жизни.

Не со зла она проявила ей непонятное равнодушие. И не в силу врожденной сухости или черствости, а по молодости, по легкомыслию, по юношескому эгоизму. Ради этой мысли и рассказ заканчивается таким финалом.

Эпизод, рассказывающий о том, как Тихон сочиняет вторую телеграмму и приносит ее умирающей Катерине Петровне, стоит выразительно прочитать вслух. Это кульминация и здесь изображается прекрасное в действиях героев.

Завершить изучение рассказа можно письменными работами. Одни их них предполагают конкретизацию полученных знаний, другие являются преимущественно творческими. Несколько тем и вопросов-заданий. Например, предлагается написать сочинение на одну из тем: «Мои размышления при чтении рассказа Константина Паустовского», «Нравственные уроки рассказа «Телеграмма», «Незаметное своеобразие» Манюши, Тихона и сущность Насти в рассказе».

А можно предложить написать письменные ответы на вопросы:

- можно ли считать Настю отрицательной героиней?

- что нового я узнал, читая рассказ «Телеграмма»?

- что пережила и поняла Настя, переночевав одна в родном доме?

Источник: koncpekt.ru

Почему рассказ Паустовского называется телеграмма

Когда мы касаемся другого человека, мы либо помогаем ему, либо мешаем. Третьего не дано, мы либо тянем человека вниз, либо поднимаем его в верх.

Константин Георгиевич Паустовский родился в Москве, в семье железнодорожного статистика, 19 (31) мая 1892 года. Как вспоминал Паустовский, отец его был протестантом и неисправимым мечтателем, по причине чего часто менял место работы. После череды переездов семья Паустовских поселяется в Киеве. Константин Паустовский в Киеве учился в Первой Киевской классической гимназии. Когда он учился в 6 классе, отец оставляет семью, и юному Косте пришлось зарабатывать на жизнь и учебу самостоятельно, занимаясь репетиторством.

Очень сильное влияние на Паустовского в годы юности оказал Александр Грин. Первый написанный Паустовским рассказ «На воде» (1912), который он написал, последний год учась в гимназии, напечатали в киевском альманахе «Огни». Почему рассказ Паустовского называется телеграмма После окончании гимназии Константин Паустовский продолжил учебу — сначала в Киевском университете, а через некоторое время перевелся в Московский университет. Грянула Первая Мировая война, и учебу пришлось прервать. Константин Георгиевич становится вожатым в московском трамвайном парке, позже работает на санитарном поезде. В 1915 году вместе с полевым санитарным отрядом Русской Армии отступает по территории Польши и Белоруссии.

Во время февральской и октябрьской революции 1917 года Константин Паустовский был в Москве. После становления советской власти, начинает работать журналистом. Но вскоре его снова захватило стремление путешествовать: сначала он уезжает в Киев, куда позже перебирается его мать, а потом Константин Георгиевич оказывается в Одессе, где попадает в круг молодых талантливых писателей – И.Бабеля, Г.Шенгели, И.Ильфа, Э.Багрицкого и других авторов. Через два года в Одессе уезжает в Сухум, после чего перебирается в Батум, и наконец – в Тифлис. Путешествия по Кавказу приводят Константина Паустовского в Армению и позже в северную Персию.

Лишь в 1923 году Константин Паустовский возвращается в Москву и становится редактором РОСТА. В это время было напечатено множество его очерков и рассказов. В 1928 выходит в свет первый сборник рассказов Константина Паустовского — «Встречные корабли». В тот же год был написан новый роман «Блистающие облака». Во время написания этого романа Паустовский работал в газете «На вахте», с которой сотрудничали А. Новиков-Прибой В. Катаев и М. Булгаков, бывший, кстати, одноклассником Константина Паустовского по Первой Киевской гимназии.

В 30-х годах Константин Георгиевич работал журналистом в газете «Правда» и в журналах «30 дней», «Наши достижения» и других. В эти годы он совершил поездки в Калмыкию, Соликамск, Астрахань и многие другие области страны, объездив значительную ее часть. Впечатления от поездок нашли воплощение во многих в художественных произведениях писателя Почему рассказ Паустовского называется телеграмма . В повести «Кара-Бугаз» (1928) Паустовский рассказывает о разработках залежей глауберовой соли в заливе Каспийского моря настолько же поэтично, как описывал странствия романтичного юноши в первых своих произведениях.

После выхода в печать повести «Кара-Бугаз» Константин Паустовский оставляет службу в редакции и становится профессиональным писателем. Как и раньше, много путешествует, совершая поездки на Украину и Кольский полуостров, на Волгу и Каму, Днепр и Дон, и многие другие великие реки. Посещает Среднюю Азию, Алтай, Крым, Новгород, Псков, Белоруссию и другие места. Но особенно ему полюбился Мещерский край. По словам Николая Георгиевича, именно благодаря среднерусской глубинке им было написано столь много вдохновенных произведений. В годы, когда гремела Великая Отечественная война, Константин Паустовский был военным корреспондентом, и в то же время не прекращал писать рассказы.

В 1950-х годах Паустовский жил в Москве, а также в Тарусе, на Оке. В 1955 году выходит в свет одно из самых известных произведений писателя — «Золотая роза». В период с 1945 по 1963 годы Николай Паустовский постоянно писал свое самое главное литературное произведение – автобиографическую «Повесть о жизни», которая состоит из шести книг: «Далекие годы» (в ней особенно много места уделено видению родной природы незамутненным детским взором), «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг», «Книга скитаний». В середине 50-х годов 20 века к Николаю Паустовскому пришло настоящее мировое признание, благодаря чему он получил возможность совершать поездки по Европе, и побывал в Польше, Болгарии, Турции, Чехословакии, Греции, Италии, Швеции и других странах. В 1965 достаточно долгое время жил на острове Капри. Полученные от этих путешествий впечатления стали основой цикла рассказов и путевых очерков в 50–60-х годах.

Умер Константин Георгиевич Паустовский в Москве 14 июля 1968 года. Почему рассказ Паустовского называется телеграмма

Человек, страдающий зубной болью, считает счастливыми всех, у кого не болят зубы. Бедняк делает ту же ошибку относительно богатых.

Источник: xn—-7sbybdtdb5an0d8b.xn--p1ai

Анализ рассказа К. Г. Паустовского “Телеграмма”

Разработок, посвященных рассказу Паустовского, я видела достаточно много. Наиболее продуктивны, на мой взгляд, те, что опубликованы в журнале “Литература в школе” № 6 за 1996 год. И статья Т. Т. Левашовой “Пока не поздно”, и работа Н. И. Гусаковой “За добро плати добром” дают полное и глубокое представление о творческом методе писателя, о тех нравственных проблемах, что волновали автора, – потому многие моменты моей разработки перекликаются с указанными статьями, используя их материал. Однако, как мне кажется, и в той, и в другой работе выпущены очень существенные моменты, связанные, в частности, с особенностями создания рассказа, с невозможностью однозначно оценить серьезность проступка и дальнейшую судьбу героини.

Потому, сохраняя в целом привычную логику работы над рассказом, предлагаю несколько иную систему оценок и, возможно, несколько спорные выводы.

Традиционно на работу с рассказом отводится два урока. Целью этих уроков ставлю не только знакомство с творческой мастерской писателя, углубление знаний о писателе и его произведениях (в младших классах мои ученики уже встречались с героями К. Г. Паустовского), но и осмысление важнейших нравственных проблем современности: отдаление и разобщенность близких людей, неумение и нежелание показать свои чувства и как следствие этого – трагическое одиночество, на которое человек обрекает себя сам. Считаю, что восьмиклассникам необходим именно серьезный разговор о серьезных проблемах, разговор, который бы дошел до каждого.

Потому литературоведческую часть урока делаю только основой такого разговора.

На Первом уроке ребята вспоминают изученные ранее рассказы, в частности, еще раз проговаривают историю кота-ворюги. При всей видимой простоте это не просто рассказ о приключениях кота, но и история обретения дружбы и осознания своей значимости и полезности кому-то. Делая выводы, обращаем внимание на сочетание легкости повествования с серьезностью темы, указываем на те приемы, что позволяют достичь такого эффекта: фарсовость сцен и глубокий лиризм пейзажных зарисовок, “очеловечивание” поведения кота и олицетворения в описаниях природы; осознаем глубокую взаимосвязь человека и природы в произведениях К. Г. Паустовского.

Рассказывая об истории создания рассказа “Телеграмма”, обращаюсь к “Золотой розе”, особо подчеркиваю реальность описанных событий, личное знакомство писателя с его героиней. Кроме того, работаем и со вступительной статьей, данной в учебнике: она еще раз обращает внимание ребят на особое свойство таланта Паустовского – умение воссоздавать жизнь во всей ее полноте, “заряжать” страницы книг шумом моря или лесными шорохами, погружающими читателя в мир природы.

Если остается время, рассказ начинаем читать на уроке (предварительно рассказ не был прочитан). Дома ученики дочитают рассказ, отметят пейзажные зарисовки; если класс достаточно сильный, то в пейзажных фрагментах ребята самостоятельно должны будут найти и выделить изобразительные средства.

План-конспект второго урока

“…Никого в жизни нет и не будет родней…”

Эпиграф на доску: Материнское сердце в детях, а детское – в камне.

Начинаю урок с вопросов.

– А что такое телеграмма? Вам приходилось получать ее? Представьте такой момент – что бы вы испытали в подобной ситуации? Почему само слово “телеграмма” рождает тревогу? А для чего оно вынесено в заглавие рассказа?

Может, автор имеет в виду что-то другое, говорит о другой тревожной вести?

Попробуем ответить на этот вопрос сегодняшним уроком.