В рассказе «Телеграмма» К. Паустовский поднимает тему человеческого равнодушия и одиночества. Сюжетную основу составляет простая история о том, как пожилая мать, забытая дочерью, занятой своей работой в городе, умирает в одиночестве.

Композиционно рассказ разбивается на три части: в первой рассказывается о жизни Катерины Петровны в селе Заборье. Вторая посвящена дочери Насте. В третьей части происходит трагическая развязка этой истории. Рассказ наполнен символами, деталями, помогающими понять, как автор оценивает героев.

Очень важен в рассказе пейзаж. Он создаёт печальное настроение, ощущение какой-то скорой утраты. Описывается октябрьское ненастье. Грусть льётся с самого начала произведения: «Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и всё доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора». Далее рассказывается о Катерине Петровне. Автору симпатична эта одинокая старушка. Её одиночество скрашивают девочка Манюшка, помогающая по дому, и сторож Тихон. Она живёт прошлым.

Рекомендации астролога на 13 июня 2023 года.

Кажется, в доме время застыло на месте. Он даже чем-то напоминает заброшенный музей. Это подчёркивают такие детали, как пыльный «Вестник Европы», пожелтевшая посуда, картины на стенах, застоявшийся запах нетопленых печей. Катерина Петровна дарила Манюшке сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную чёрную шляпу – вещи, которые сегодня не найдут применения.

Всё, что у неё осталось от жизни, — это дочь Настя. Каждый день старушка думает о Насте, ждёт её появления и плачет. Она сидит так тихо, «что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух».

Тяжесть одиночества автор подчёркивает, одушевляя неживой предмет: «Керосиновый ночник был…, казалось, единственным живым существом в покинутом доме». Писатель вводит описание осеннего рассвета, который по традиции символизирует возрождение.

Но здесь он значит совсем иное: «Рассвет всё больше медлил, всё запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам ещё с прошлого года лежали поверх ваты когда-то жёлтые, осенние, а теперь истлевшие и чёрные листья». Так постепенно угасает и жизнь Катерины Петровны, кончается её осень. Ощущение одиночества и старости символически передаются и через образ клёна, который когда-то давно девушкой-хохотушкой посадила Катерина Петровна. Теперь он стоял «облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи».

Образу Катерины Петровны противостоит образ Насти. С ней мы знакомимся во второй части рассказа. Она живёт в Ленинграде и работает секретарём в Союзе художников. Настя редко вспоминает о матери, она даже не находит минуты, чтобы написать ей письмо. У Насти Катерина Петровна – единственный дорогой человек.

Но работа заставляет забыть о ней.

Настю нельзя, казалось бы, назвать чёрствой, бездушной. Это подтверждает эпизод со скульптором Тимофеевым. Она заботится о том, чтобы он смог организовать выставку. Настя приходит к Тимофееву в мастерскую. Там холодно, чадит керосинка. Но трудности, которые переживает Тимофеев, кажутся совсем несерьёзными, особенно в сравнении с горем одинокой Катерины Петровны.

На этом фоне невыразительно звучит жалоба Тимофеева: «Непонятно, как я ещё не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары». То есть, переживания Тимофеева не столь драматичны, как переживания одинокой старушки.

Истинные ценности начинают открываться, когда в зале на обсуждении выставки работ Тимофеева гремят аплодисменты в честь Насти, вытащившей скульптора из забвения, а Настя в это время читает телеграмму о том, что мать её умирает из-за душевной чёрствости «чуткой» Насти.

Автор прямо не осуждает Настю. Здесь снова на первый план выходят символы. Вот Настя смотрит на скульптуру Гоголя: «Настя вздрогнула. Насмешливо, зная её насквозь, смотрел на неё остроносый сутулый человек… «А письмо-то в сумочке нераспечатанное, — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. – Эх, ты, сорока!».

А вот и последняя «встреча» после получения телеграммы: «Гоголь смотрел на неё, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх, ты!».

Наконец, в третьей части Настя жестоко наказана за невнимание к матери. Приехав в Заборье, она не застаёт матери в живых, не получает прощения за свою сухость. Но теперь душа несчастной Катерины Петровны, наконец, успокоилась. Это подчёркивает спокойный, почти зимний пейзаж: «Подморозило. Выпал тонкий снежок.

День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмёрзшую картину».

«Нет оправдания душевной чёрствости», — утверждает Паустовский своим рассказом.

Копировать

YouTube

Комментариев: 0

Введите Ваше имя (nickname)

Ещё Паустовский К.Г.

К.Г.Паустовский. «Золотая роза». | Сочинение по литературе

В «Золотой розе» писатель обнародовал мысль, что среди всех творений разума и рук человеческих именно искусство слова бессмертно. Но оно бессмертно только тогда, когда самоотверженно

Портреты художников в «галерее» рассказов К.Г. Паустовского | Сочинение по литературе

В своих рассказах К.Г. Паустовского стремился показать «человека в человеке» — писатель раскрывал своих героев «изнутри», показывая не их профессию или род занятий, а их сущность. Именно «внутренний

Очерк «Алмазный язык» | Сочинение по литературе

(К. Г. Паустовский) (Опыт рецензии) Нет таких звуков, красок, образов и мыслей — сложных и простых, — для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения. К. Г.

«Мысль бывает светла, только когда озаряется добрым чувством. » В.О.Ключевский. (По одному из произведений русской литературы. — К. Г. Паустовский. «Мещерская сторона».) | Сочинение по литературе

. И вот дочитана эта необыкновенная книга — впрочем, небрежное слово «дочитать» мало подходит к К. Паустовскому: ведь с последней перевернутой страницей любого его произведения с

Рецензия на рассказ «Драгоценная пыль» из сборника К. Г. Паустовского «Золотая роза» | Сочинение по литературе

Рисуя ветку, надо слышать, как свистит ветер. Тин Нун Константин Георгиевич Паустовский был настоящим художником слова. Благодаря своему таланту он мог перенести читателя в любой

Сравнительная характеристика переводов «Сонета№66» (Уильяма Шекспира) русскими авторами С.Маршаком и Б.Пастернаком | Сочинение по литературе

Сонет – стихотворная форма, где глубокий смысл заключён в вопросах жизни, желаемого, но недостигаемого счастья. Сонеты, особенно «шекспировские», по праву можно назвать высокими образцами любовной

Очерк «Язык и природа» К. Г. Паустовского | Сочинение по литературе

Рисуя ветку, надо слышать, как свистит ветер. Тин Нун Константин Георгиевич Паустовский был настоящим художником слова. Благодаря своему таланту он мог перенести читателя в любой

Одинокая старость (сочинение в формате части С ЕГЭ) | Сочинение по литературе

Наверное, мало кто задумывался о своей будущей старости. Какая она? Старость в кругу близких и родных людей – детей, внуков, друзей? Или такая одинокая старость как в рассказе К. Г. Паустовского

Дом Катерины Ивановны (эпизод из рассказа Паустовского «Зарубки на сердце») | Сочинение по литературе

К. Г. Паустовский – самобытный художник слова. Все его мысли, образы, вечные проблемы человечества передаются через образы природы. К большому сожалению, писатель этот, как, впрочем, и М. М.

Писатель-путешественник (К.Паустовский) | Сочинение по литературе

Страсть к путешествиям зародилась у К. Паустовского в детстве — она пришла от книг, в которых описывались разные экзотические страны. Уход в другую, вымышленную действительность был, как это видно

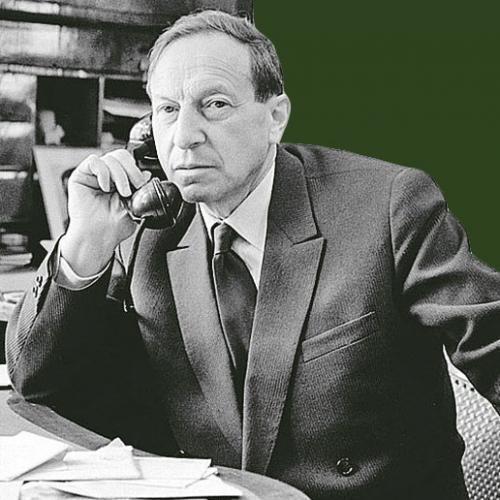

Фото Паустовский К.Г.

Паустовский К.Г. — Биография

Источник: mamqa.com

Признаки лирической прозы в рассказе к. г. паустовского «телеграмма», желательно таблицой типо пример и пояснение. около 10 штук. буду сильно

олицетвориния: горе горькое по свету шлялося и на нас невзначай набрело.

Ответ разместил: mukola11

кочубей был «богат и славен», но больше всего он дорожил дружбой и гордился своей дочерью-красавицей. его предала и дочь, потому что не оправдала его надежд (другой судьбы он хотел ей), и друг (похитил у него самое ценное — любовь и честь дочери). поддавшись эмоциям, он решил отомстить мазепе, но тот оказался коварнее и смог его опередить. кочубея никто не стал слушать, и в результате его казнили за измену. но все расставила по местам: к месту казни кочубея и его сторонников до сих пор идут поклониться, а мазепа потерян , никто не знает даже места его захоронения.

Ответ разместил: ivanovayo08

1. служба герасима у барыни.

2. отношение герасима к татьяне.

3. забота о собаке.

5. возвращение герасима в деревню.

Ответ разместил: Nemp2

онегин считал себя человеком, не зависящим от общества. но это на самом деле было не так. он боялся,что его будут презирать в обществе и называть трусом. поэтому он и не отказался от дуэли с ленским.

в 6 главе все описывается)

Источник: nadootvet.ru

Своеобразие писательской манеры и авторская позиция в рассказе К.Г.Паустовского «Телеграмма» 8 класс

2. Развитие творческих способностей на основе анализа литературного текста, умение аргументировать.

3.Воспитание в детях уважительного отношения к людям.

При жизни надо радовать людей.

Ведь им порой совсем немного надо:

Поласковее взгляд, когда душа в беде,

И, может быть, цветы из собственного сада.

(Из стихотворения местного поэта П.В.Хитрина)

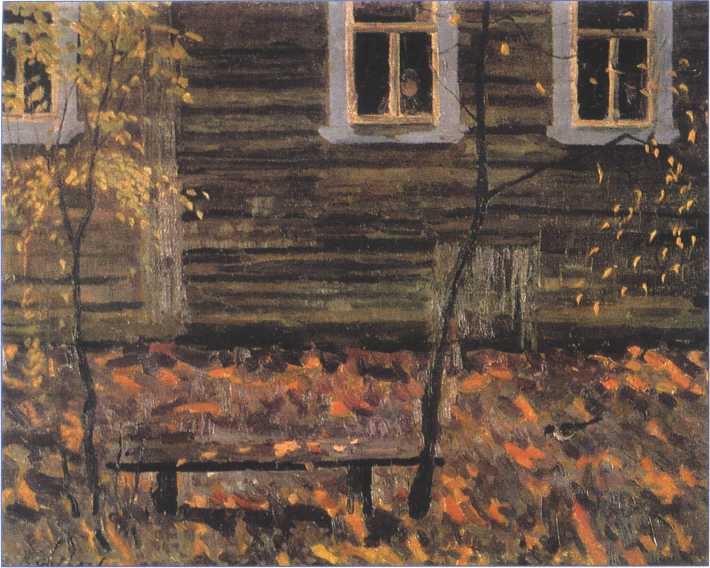

2.Картина художника В.М. Сидорова «Осенняя непогода»,1957г.

3.Портрет К.Г. Паустовского работы художницы А.Г.Кручининой.

4. Словарь. (Смотри приложение)

Оборудование:

1.Грамзапись. «Октябрь. Осенняя песня» П.И. Чайковского.

Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность ученика

I . Организационный момент.

— У нас сегодня непростой урок. Это урок-раздумье о жизни человека. Я рассчитываю на ваше участие и взаимопонимание.

Учащиеся готовят материал для урока.

II . Формирование мотивации.

Обратимся к словам Паустовского « Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца».

Что вы можете сказать об отношении к родине Паустовского?

-Можно человеку прожить без сердца?

-Какого человека мы называем бессердечным?

-Какие фразеологизмы со словом «сердце» вы знаете?

-Как вы понимаете выражение «зарубки на сердце»?

-Почему так озаглавил свои заметки П.?

-П. родился в Киеве, но самым дорогим местом на земле для него был Мещерский край, скромная неприметная красота которого покорила его сердце.

-Злого, жестокого, не умеющего делать добро.

-Каменное сердце, сердце плачет, на сердце камень, с замиранием сердца и др.

-Что-то оставило неизгладимый, болезненный след в душе.

— Автор хотел, чтобы и у нас остались «зарубки на сердце».

III . Целеполагание.

Прочтите тему урока.

Чем мы будем заниматься сегодня на уроке?

На какие вопросы предстоит ответить?

-Произведения, написанные «как бы для самого дорогого человека» влияют на читателя.

Произведение искусства, как говорил сам Паустовский, «прозрачный, сверкающий всеми цветами спектра и крепкий как сталь, кристалл».

Создатель этого кристалла — автор. Как писатель Паустовский своеобразен и самобытен. Рассказ «Телеграмма» (1946 год) даёт замечательную возможность проследить за емкостью слова писателя, сосредоточиться на авторском «я». Постижение авторской позиции — дело нелёгкое, особенно если голос автора, как в «Телеграмме», почти не слышен.

Наша задача на уроке — проникнуть, говоря словами В.Г. Белинского, «в тайну личности» писателя, понять своеобразие его таланта — то, что принято называть творческой индивидуальностью.

В чем своеобразие писательской манеры П.? Что делает автор для того, чтобы и у нас остались «зарубки на сердце»?

IV .Углубление восприятия произведения

-Ваше впечатление о «Телеграмме» К. Паустовского?

-О чём этот рассказ?

— Грустно, печально.

— Жаль старушку.

— Берет досада на Настю

-Основная тема — взаимоотношения родителей и детей. Также в рассказе речь идёт об ответственности человека за свои поступки.

б) работа с цитатным планом произведения, составленного на предыдущем уроке;

1 часть — Мать. «Эх, горе её горькое, страданье неписанное!»

2 часть — Дочь. «Эх ты, сорока!»

3 часть — Телеграмма. «За добро плати добром, не будь пустельгой».

Последняя (4 часть) –эпилог.

V. Постижение авторской позиции. а) работа с текстом.

-Повествователь в «Телеграмме» как бы самоустраняется: он находится в позиции наблюдателя. Однако незримое его присутствие ощущается в каждом слове. Обратимся к тексту рассказа.

. -Сравним тональность звучания прозы и музыки.

Перечитывают его начало (от слов «Октябрь был на редкость…» до слов «Из них назойливо сыпался дождь».)

Перечитывают про себя, слушая одновременно музыкальную пьесу «Октябрь. Осенняя песня» П.И. Чайковского.

-Музыка также грустная, но в ней больше светлых нот, светлой грусти.

Подумаем, для чего автор начинает рассказ с пейзажной зарисовки?

-Пейзаж готовит нас к тому, что произойдет то-то печальное.

-Природа умирает, так же как Катерина Петровна.

-В жизни человека тоже поздняя осень.

в) работа с текстом.

-Какие мысли автор передаёт через этот пейзаж?

— Подтвердите это фразами из текста.

— Природа «умирает».

-Октябрь — «на редкость холодный», ветлы — «облетевшие», трава — «полегла», тучи «тащились», «цеплялись» и т.д.

-Каков, по-вашему, ритм прозы писателя?

— Предложения короткие, только одно о

подсолнечнике, который «всё доцветал и никак не мог доцвесть..» не похоже на остальные.

-Почему именно «подсолнечник», а не «подсолнух», как говорят в деревне?

— Что-то маленькое, беззащитное на сером холодном фоне.

г) работа с картиной «Осенняя непогода» художника В.М.Сидорова.

Источник: globuss24.ru