Школьный конфликт — не то, что можно игнорировать. Даже родителям, которые в школе бывают только 1 сентября, а в электронный дневник впервые заглядывают под Новый год. Но скандал может сделать ещё хуже. Вроде и бездействовать нельзя, и навредить не хочется. Вот тут несколько советов, которые подскажут родителям, где надо махнуть рукой, а где — бежать к директору.

1. Поговорите с ребёнком. Но так, чтобы его правда услышать и понять

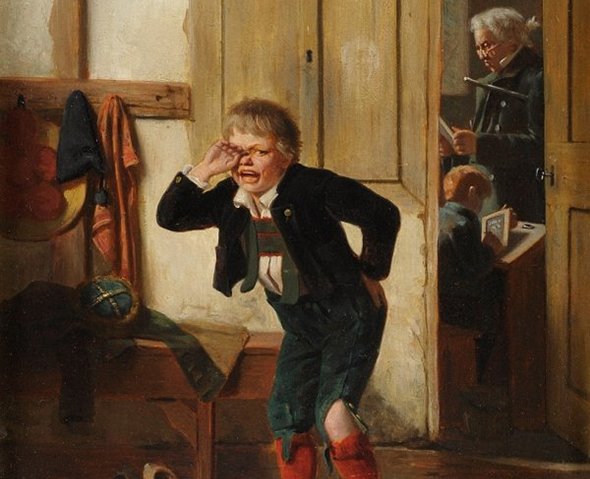

Конечно, бывают ситуации, когда не до разговоров и надо бежать не то что к директору, а прямо в полицию. Но обычно в конфликте с учителем сразу не ясно, кто тут виноват и что вообще случилось. Постарайтесь провести этот разговор нейтрально — вам нужны факты, а не эмоции. То есть если вы, заглядывая ребёнку в глаза, трагическим голосом спрашиваете, что там эта чокнутая химичка опять устроила, то не сомневайтесь, ребёнок постарается дать такие подробности, чтобы мама осталась довольна. Это не нейтральный разговор о проблеме, так и знайте.

Если бы Ребёнок Стал Директором Школы || Забавные и Смешные Ситуации

2. Вы должны быть на стороне ребёнка. Даже если согласны с учителем

Если школа всерьёз предъявляет что-то вашему ребёнку, не надо удваивать удар. Даже если вы согласны с обвинениями, никогда не выступайте против своего ребёнка публично. Да и просто поддакивать («Да, да, он такой лентяй, сами стонем») — плохая идея, хотя она и была в ходу у наших родителей. Ребёнок должен знать, что в конфликтах вы на его стороне.

Потому что он ваш ребёнок и вы должны его защищать. Да, воспитывать вы тоже должны, но когда все против одного, это больше похоже на травлю, а не на воспитание.

3. Убедитесь, не мерещатся ли вам злые козни там, где их нет

Да, иногда учитель поступает несправедливо. Но за несправедливостью необязательно стоит скрытая неприязнь к вашему ребёнку. Признайтесь, вы тоже не всегда разбираетесь, кто из детей устроил погром в квартире за те пару субботних часов, что вы спали, и сгоряча кричите не на того или на всех сразу. Даже на кошку. В общем, если учитель выгнал вашего ребёнка с урока за то, что тот болтал с соседом, это ещё не значит, что ваш теперь навсегда изгой, а сосед — любимчик.

4. Поговорите с учителем с глазу на глаз

Разговор с учителем — самый важный пункт. На этом этапе ни в коем случае не надо подключать вообще никого — ни других родителей, ни директора. Вспомните всё, что вы читали о важных переговорах: внимательно слушать, не перебивать, не теребить пуговицу и всё такое. Разговор этот нужен и вам, и учителю, чтобы услышать друг друга.

Очень часто, кстати, после разговора проблема рассасывается. Когда вместо злобной училки, ненавидящей всех детей на свете (а вашего так вообще), вы видите перед собой неравнодушную женщину, которая задерживается после работы допоздна, чтобы поговорить — тадам — о вашем ребёнке, скандала уже не так хочется.

5. Не спорьте с учителем по мелочам

Бывает, что причиной конфликта оказывается вовсе не то, за что надо биться насмерть. Если для вас спорный вопрос вполне себе проходной, а для учителя, наоборот, очень важный — идите учителю навстречу. Приводить ребёнка вовремя (да, перестать просыпаться за пять минут до выхода), регулярно смотреть электронный дневник (найти, наконец, пароль!), оборачивать учебники в обложку (хватит откладывать поход в магазин, уже ноябрь) — это всё можно сделать малой кровью. И будет всем счастье.

Проблемы Высоких и Низких || Смешные ситуации с Одноклассниками в школе

6. По важным вопросам тоже не спорьте

Бывает, что вы с учителем не сходитесь по принципиальному вопросу. Всем известно, что по-настоящему принципиальных вопросов, по которым компромиссы невозможны, всего два: можно ли кормить грудью в общественных местах и делать или не делать уроки с ребёнком. Так вот, допустим, учитель требует от вас сидеть за уроками, а вы считаете, что это не нужно и даже вредно.

Спорить тут — только нервы портить друг другу. Лучше даже не начинайте. Соглашайтесь, кивайте, обещайте, а у себя дома делайте так, как считаете нужным. Ребёнок-то ваш, а не школьный.

7. Если с учителем не пошло, идите к директору

Если разговор с учителем не привёл вас к взаимопониманию или компромиссу и вы видите, что зашли в тупик, пора к директору. Иногда директор может повлиять на позицию учителя или вы можете договориться с ним о переводе ребёнка в параллельный класс. В общем, как правило, что-то можно сделать.

Вот тут, если вы принципиальный борец, можно высказать все свои претензии к учителю, школе и к образованию вообще. Между прочим, это не так бесполезно, как кажется. Именно родители по закону — «заказчики образования». Так что если вам есть что сказать — говорите. Скорее всего, вас внимательно выслушают.

Если нет — переходите к следующему пункту.

8. Ну а если и это не сработало — тогда всё-таки сменить школу (или хоумскулинг)

Если ничего не помогает, администрация на контакт не идёт, конфликт не решается и вы видите, что на ребёнке всё это плохо сказывается — меняйте школу. Это не так сложно, как кажется. Потому что школа — это надолго (11 лет вообще-то) и ребёнок должен ходить туда если не с удовольствием, то точно не каждый день как на казнь. В конце концов, можно перейти на любую другую доступную и подходящую вам форму обучения — семейную, например. И тогда на месте учителя окажетесь уже вы.

Источник: mel.fm

Конфликты с учителем: советы педагога, как решать школьные проблемы

За те 10 лет, которые ребенок проводит в школе, проблем с педагогами удается избежать немногим семьям. И начинаются конфликты с учителями зачастую уже с момента поступления в школу. Разбираемся в причинах столкновений вместе с опытным педагогом и пошагово их разрешаем.

17 октября 2020

Как узнать, что проблемы существуют?

На первый взгляд, это может показаться несложным — ребенок придет домой и сам пожалуется на несправедливость. Однако это не всегда так. Дети часто стараются скрыть от родителей школьные конфликты. И у них для этого есть причины. Во-первых, дети боятся обвинений в несостоятельности.

Во-вторых, они не хотят огорчать родителей — например, тем, что «не справились».

Поэтому родителям важно почувствовать те немые сигналы бедствия, которые подает сын или дочь. Первый и самый верный признак того, что что-то происходит — резкая смена поведения. Ребенок вдруг отказывается говорить на школьные темы, стал замкнут и мало улыбается. Если школьник вдруг ни с того ни с сего заболевает, это может свидетельствовать о более серьезных проблемах. Когда уровень стресса становится слишком высоким, детский организм сдает и как верный слуга старается избавить ребенка от лишних визитов в школу.

Причины конфликтных ситуаций

1. Специфика работы учителя

В психологии это называют профессиональной деформацией личности. Влияние профессии на характер, стиль мышления и эмоциональные реакции испытывают и врачи, и полицейские, и другие специалисты. Педагоги особенно часто подвержены этому влиянию. Дело в том, что учитель — профессия статусная и общественно уважаемая. К сожалению, это практически не отражается на зарплате.

Но, тем не менее, мы постоянно слышим об «учительском призвании», о «сеянии разумного, доброго, вечного». Педагог знает, что делает важное и полезное дело, он гордится статусом и не желает спускаться с пьедестала.

Кроме того, школьная система устроена таким образом, что учитель вынужден ежедневно оценивать учащихся. И для этого существует целый арсенал средств, оказывающих влияние на детей и родителей. Отметки, записи в дневнике, публичная оценка в классе, вызовы родителей в школу — все это универсальные инструменты манипулирования. При этом у ребенка нет особого выбора — школьник обязан посещать уроки, даже если конкретный учитель ему не нравится.

2. Семейное воспитание

Другая область причин школьных конфликтов связана с семьей. Если дома ребенок воспитывался в доверии и раскрепощенной атмосфере, проблемы возникнут почти наверняка. Такому ребенку нетрудно открыто высказывать свое мнение, ему неинтересно механическое повторение материала и тяжело заниматься рутинной работой. Он не видит смысла «делать, как все».

Поэтому в школьной системе, привыкшей причесывать всех под одну гребенку, такую семью будут ждать столкновения. Педагоги часто воспринимают такого ребенка как недостаточно воспитанного, а в его свободомыслии видят неуважение и угрозу для собственного авторитета.

3. Требования школы

В самом начале обучения в школе нередки проблемы, возникающие в результате требований педагога к внешнему виду, к правилам ведения тетрадей и дневника. Приучение к принятому в учебном заведении порядку — процесс непростой. К моменту поступления в школу большая часть детей еще не готова следовать школьным стандартам аккуратности. Однако такие проблемы редко длятся долго и младшим возрастом, как правило, и исчерпываются.

Ситуация: Учитель не любит моего ребенка.

Причина. Глубинная причина подобных проблем лежит, как правило, не в учителе, а в семье. В норме ребенок не должен очень волноваться и требовать от педагога особого отношения к себе. Если ребенок жалуется на «нелюбовь» и сравнивает отношение учителя к себе и к одноклассникам, он переживает неудовлетворение от того, что его, как ему кажется, недооценили.

Совет. Родителям нужно дать почувствовать ребенку, что он любим близкими людьми и защищен в семейных отношениях. Школьнику нужно обеспечить недостающее чувство уверенности в своих силах и помочь повысить самооценку. Возможно, имеет смысл перевернуть конфликтную ситуацию. Поговорите с ребенком, а может ли он сам больше любить учителя?

Может быть, стать внимательнее и стараться выполнять его требования к внешнему виду, оформлению работ и чистоте тетрадей?

4. Особенности ребенка

Другая группа школьных конфликтов гораздо более устойчива. Постоянные проблемы с учителями бывают у детей с гипер- и гиподинамическим синдромом, дисграфией, нарушением концентрации внимания и другими особенностями, при которых нет противопоказаний для получения образования в обычных классах. Такие излишне подвижные или наоборот, излишне неторопливые дети мешают учителю. Ученик отвлекает других детей или отвлекается сам, не успевает за другими, медленно соображает. И учитель старается от него тем или иным способом избавиться.

Ситуация. Ребенок с избыточным весом испытывает эмоциональный срыв (почти перестал общаться в семье, не хочет ходить в школу) после оскорблений учителя физкультуры.

Причина. Чувство унижения, особенно в подростковом возрасте, возрастает в несколько раз, если фразу, которую ребенок считает для себя оскорбительной, взрослые произнесли в присутствии его ровесников. Скорее всего, конфликт возник не из-за одной конкретной ситуации, а стал результатом копившихся проблем.

Совет. Ребенка нужно научить воспринимать вещи под другим углом зрения, помочь повысить его самооценку. Кроме того, у ребенка должно быть достаточно надежных друзей в классе, которые могли бы его поддержать.

Источник: www.parents.ru

Ребенок плохо себя ведет в школе. Как разговаривать с учителем?

Ошибки при разговоре с учителем. Как задавать уточняющие вопросы

(128 оценок)

Ирина Лукьянова журналист, писатель, преподаватель литературы, мама двоих детей, автор книги о детях с СДВГ

Поговорив о страхах родителей перед школой, мы обещали дать советы по конструктивному общению с учителями и представителями школьной администрации. Разговаривать с учителем о проблемах ребенка приходится почти всем родителям — не только детей с СДВГ, о которых пишет в книге «Экстремальное материнство» Ирина Лукьянова. Как правильно построить разговор с учителем, чтобы это принесло пользу ребенку?

Взаимодействие со школой во всех случаях должно быть посвящено тому, как вам и школе совместно справиться с проблемами ребенка, — а не вашей родительской компетентности или недостаткам ребенка, реальным или придуманным.

Первое, что нужно сделать в таком разговоре — отделить проблему от личности ребенка. Не ассоциировать ребенка с проблемой, иначе это приводит к позиции «нет ребенка — нет проблемы».

Здоровая позиция для родителя: «мой ребенок — хороший, я его люблю, при этом я признаю, что у него могут возникать проблемы с учебой и поведением». Проблемы могут возникать у каждого человека; бороться надо не с человеком, а с проблемой.

То же самое стоит иметь в виду школе: ее цель — не выпихнуть неудобного ребенка, а помочь ему справиться.

Устранять конкретного Федю из решения проблемы не стоит: ему она тоже мешает жить. Правильное место для ребенка в такой ситуации — не у стены на педсовете с опущенными глазами, а за столом переговоров, где он вместе с родителями и учителями ищет подходящие решения. Ребенок не может быть объектом воздействия, он должен быть активным действующим лицом — иначе он просто не станет выполнять всего того, что придумают ему взрослые.

Ошибки переговоров со школой

Для конструктивного взаимодействия очень полезно избегать оценок, обобщений, обвинений и оперировать фактами.

Оценки, обобщения и обвинения:

- Он у вас буйный и плохо воспитанный.

- Он ведет себя в классе неадекватно.

- Он никогда меня не слушает.

- У вас на уроке бардак.

- В вашей школе вообще опасно находиться.

А это — факты:

- Вчера он ответил девочке на обидное слово ударом в лицо.

- На прошлой неделе в ответ на вопрос «Почему ты не пишешь контрольную?» сказал «А идите вы на фиг».

- Вчера на уроке математики одноклассники кидались рюкзаком моего сына.

- Когда дети подрались в раздевалке, рядом не было ни одного взрослого.

Разговаривая со школой или другими родителями, важно помнить о цели общения. Цель общения не сводится к тому, чтобы:

- доказать им всем, что они идиоты;

- заставить их принять мою точку зрения, потому что я лучше, круче и умнее;

- продемонстрировать им, что никто не может говорить о моем ребенке ничего плохого безнаказанно;

- выяснить, что еще там этот паршивец натворил и устроить ему дома конец света;

- выяснить, кто виноват, наказать его или отомстить ему.

Цель общения — вместе найти решение объективно существующей проблемы и вместе помочь ребенку, которому трудно.

Если школа и родители вместе разбирают ситуацию, в которой кому-то был нанесен ущерб (моральный, материальный, физический), речь должна идти в первую очередь о возмещении ущерба, извлечении уроков и предотвращении подобных ситуаций в дальнейшем.

Как наказывать виновного — должно определяться именно этим: какие уроки он может извлечь, кто и как компенсирует ущерб, что сделать, чтобы этого не повторилось. Именно этими соображениями, а не болью и гневом, которые застят глаза потерпевшему (и его родителям, если пострадал ребенок).

Если ребенок оказался в роли обвиняемого, ему обязательно нужен адвокат, и вот здесь позиция адвоката — самая уместная для родителя. Но именно адвоката, а не сообщника: выгораживать, вместе врать, открещиваться от реально сделанного — педагогически ущербная политика.

Как договариваться со школой

Главная задача первого этапа общения — объединить союзников и точно описать проблему. Если вы с ребенком союзники, вам будет легче справиться со своими нервами: с чувствами вины, гнева, досады, ярости.

Если вы точно опишете проблему (ребенок на уроке не справляется со своими эмоциями, учитель не может отвлекаться, чтобы его каждый раз успокаивать, учитель пока не нашел методов эффективно справляться с его эмоциями) — можно будет разработать более подробный план решения проблемы.

Если все идет гладко на этом этапе, школа, родители и ученик садятся за стол переговоров и выясняют:

- в чем конкретно заключаются трудности ребенка,

- какие ресурсы может привлечь для решения проблемы школа, родители, что может сам ребенок.

- создать план совместной работы,

- разделить обязанности: кто за что отвечает;

- наметить контрольные точки его выполнения,

- выяснить, как будет оцениваться прогресс,

- назначить режим последующих встреч для коррекции плана,

- прописать для каждой стороны взятые на себя обязательства.

То есть надо добиться договоренности и точно зафиксировать ее — желательно письменно.

К сожалению, в реальности это дается родителям и школе довольно трудно, опыта такого почти ни у кого нет, и даже если у всех участников процесса есть добрая воля и желание найти решение, то приходится идти методом проб и ошибок. Вот какие этапы может включать разговор с учителем или другим представителем школы.

Обсуждайте проблемы ребенка, а не его диагноз

Не думаю, что во всех случаях правильно сообщать школе о диагнозе ребенка. Если вы уверены, что учителя разбираются в проблеме и знание диагноза позволит им лучше понять ребенка и грамотно выстроить программу помощи ему — тогда смело сообщайте. Если вы хотите разжалобить учителя или директора, воззвав к его милосердию, тогда не надо. Чем меньше вы доверяете учителю, чем меньше верите в его способность понять, что происходит с ребенком, тем меньше необходимость делиться с ним медицинскими сведениями. Последствия могут быть самыми прискорбными.

На нашем форуме были случаи, когда учителя публично объявляли ребенка ненормальным, заявляли при всем классе «что с него взять — он у невролога на учете состоит», сообщали родителям, что ребенка сначала надо вылечить, а потом в класс приводить (в отношении детей с СДВГ рекомендация абсолютно бессмысленная).

Мой собственный опыт тоже безрадостен: в тот единственный раз, когда я решила сообщить учителю ребенка диагноз (на тот момент ММД — минимальная мозговая дисфункция), учительница сочла, что это «фатальная умственная неполноценность», и ответила: «Если ваш ребенок идиот, отдайте его в школу для идиотов». А когда я заплакала, она припечатала: «Ну, если мать истеричка, откуда же ребенок нормальный будет?».

Сейчас я уже закаленная мать: я проработала мамой школьников 18 лет подряд — с того дня, когда в школу пошла старшая, до того дня, когда ее окончил младший. Сейчас я бы уже не стала плакать, а пошла бы к директору с письменным заявлением о неэтичном поведении учителя. Но далеко не каждая мать способна сохранять самообладание в такой ситуации.

Как слушать учителя

Выразите готовность обсудить с учителем проблему и вместе искать ее решение. Уже на этом этапе можно высказать педагогу свое сочувствие и понимание того, что ему сложно.

Выслушайте учителя внимательно: не надо его перебивать, дайте ему рассказать все, что он хочет, записывайте самое важное и свои вопросы.

Задайте уточняющие вопросы. Вы замечали, когда именно ребенок отвлекается? Бывают ли случаи, когда он не отвлекается, а работает на уроке? С чем это связано? Он так реагирует на слова каждого из одноклассников или чьи-то конкретно?

Что вы имели в виду, когда сказали «он все время пропускает»? Давайте посмотрим, сколько у него пропусков. Вы сказали «она чуть что — и в слезы»; в каких случаях она плакала в последнее время?

Что значит — «реагирует неадекватно»? Выясняйте, что учитель вкладывает в это понятие (качается на стуле, когда просят не качаться, или качается на люстре и плюется оттуда жеваной булкой? Понятия учителей об адекватности очень различаются).

Если описывается драка, постарайтесь выяснить, что ее спровоцировало, где она произошла, как развивались события.

Если учитель жалуется, что ребенок «ничего не делает на уроке», выясняйте, на всех уроках или на некоторых, какие виды работы игнорирует с особенным упорством, что ему удается, что нет; в каких местах урока начинает хулиганить — то есть осторожно подводите оппонента к выводам, которых вы хотите добиться: вторая половина урока, конец дня, скучная письменная работа.

Выясняйте, у всех ли учителей он так себя ведет или есть такие, у которых он держит себя в руках; выясняйте, в чем причина (в некоторых случаях таких учителей даже удается привлечь в качестве союзников и посредников в диалоге).

Помните о цели общения, не уклоняйтесь от нее сами и не давайте уклоняться учителю.

Теперь постарайтесь отсечь оценочные суждения и выявить факты. Можно даже кратко подвести итог: «Итак, как я поняла, Саша легко возбуждается и трудно успокаивается, когда возбужден — шумит на уроке и не перестает, если его об этом попросить».

Или: «Как я поняла, примерно через десять минут после начала урока, если он проходит в лекционной форме, Настя перестает слушать, начинает смотреть в окно, шептаться с соседкой и рисовать в тетрадке». Или: «Как я понял, Гриша обозвал Митю нецензурным словом, а Митя прыгнул на него, повалил на пол и несколько раз ударил кулаком. Этим словом мальчишки в классе часто называют Митю, и он всякий раз бурно реагирует». Чем правильнее описана проблема — тем ближе решение.

Можно вводить дополнительные условия для уточнения: «Но вы уже начали излагать материал, так? А тут он входит и говорит одновременно с вами?».

Можно перебирать варианты: «А если молча проводить его на место, не прерывая урока, а потом на перемене сказать? А если в тот момент, когда он начинает кричать, отправить его намочить тряпку в туалет?».

Как сформулировать позицию учителя и свою

Определив, чего хочет учитель, и сформулируйте это: «вам хочется, чтобы Саша на уроке вел себя потише»; «чтобы мальчишки перестали дразнить Митю, а Митя извинился перед Гришей и научился не реагировать на провокации»; «чтобы Настя работала на уроке».

Убедитесь, что вы правильно поняли учителя, и проблема именно в этом. Возможно, учитель уже на этой стадии скажет «Я просто не знаю, что с ним делать», и это самый подходящий момент, чтобы ответить «Я понимаю, как вам должно быть трудно».

Мягко, но настойчиво пресекайте попытки учителя навешивать на вас и на ребенка ярлыки и задавать риторические вопросы типа «Вы вообще с ним занимаетесь когда-нибудь?» или «Да вы сами когда последнюю книгу прочитали?». Оценка личности ребенка, оценка ваших родительских способностей, оценка вас самих совершенно точно не входит в учительские обязанности и сферу его компетенции. «Давайте вернемся к проблеме на уроке», — реагируете вы спокойно.

После этого можно сформулировать свою позицию:

- «Саше трудно контролировать чувства; ему нужна помощь, чтобы он успокоился; давайте попробуем понять, как это можно сделать, не нарушая ход урока»;

- «Митя болезненно реагирует на обзывания, ему было бы легче, если бы он чувствовал в школе вашу поддержку; чрезвычайно важно, чтобы вы показали классу недопустимость такого поведения; я, со своей стороны, обещаю обсудить с Митей, как еще можно повести себя в этой ситуации, не теряя достоинства»;

- «У Насти небольшой диапазон внимания, ей тяжело воспринимать занятия в лекционной форме. Она лучше работает при чередовании видов деятельности. Можем ли мы придумать что-то, чтобы она могла сосредоточиться на лекции? Например, дать классу список вопросов, на которые они должны услышать ответы и записать их? Или предложить ей нарисовать серию иллюстраций к лекции?»

Будьте готовы к тому, что учитель вам ответит классической фразой «Их много, а я одна». На это можно ответить (спокойно и очень доброжелательно), что вы говорите не об индивидуальном подходе к каждому ученику, — только о том, чтобы переключить вашего ребенка на какое-то конструктивное дело.

Обязательно спрашивайте не только о том, что плохо, но и том, что хорошо: что ребенку удается, какие у него есть способности, за счет чего он может преуспеть. Это, кстати, иногда открывает учителю глаза на то, что в ребенке, оказывается, действительно есть что-то хорошее.

Можно спросить учителя, не порекомендует ли он какие-то другие виды деятельности, с которыми ребенок лучше справляется, другие способы сдачи материала. Например: «Моя дочь быстро устает, теряет нить рассуждений; может быть, здесь можно как-то осторожно ее вернуть обратно к делу? Она трудно и медленно запоминает правописание английских слов, что вы посоветуете?

Пока мы над этим работаем (обещаю каждый день писать с ней дома по диктанту), можно вас попросить не ставить ей за диктант двойки, а просто ставить „см“? А материал сдавать в какой-то другой форме, хотя бы эту четверть? Если не четверть, может быть, в течение следующей недели попробуем так работать?».

Итак, в процесс разговора о поведении ребенка или проблемах с учебой мы солидаризируемся с учителем, очерчиваем проблему, ищем вместе пути решения и намечаем план. О том, в чем этот план может заключаться, — в следующий раз.

Источник: www.7ya.ru