Представления об истине в истории философии

Проблема истины рассматривалась ещё в античности. Причём, на эту тему обращали античные мыслители ещё доклассического периода, такие как Демокрит, Анаксагор, Пифагор. Античные мыслители выделяли тёмное познание, основанное на чувствах, и светлое – основанное на разуме. Истина познаётся разумом.

В античной философии представители эллейской школы полагали, что истина неизменна, в то время как в милетской школе считалось, что весь мир изменчив и разнообразен. Платон область истинны переносит в мир идей, который постигается разумом и по образцу которого устроен физический мир. Согласно учению Платона, мир идей вечен, совершенен и неизменен. Именно идеи служат прообразами всех земных вещей и задают им сущность. Учение Платона повлияло на всё последующее религиозно-философское понимание истины.

В период средневековья в качестве источника истины считался Бог и сама истина рассматривалась в смысле её сопричастности Богу. Фому Аквинского (1225-1274) в вопросах сущности истины интересовала проблема соотношения разума и веры.

Иешуа о истине

В отличие от многих мыслителей своего времени он не стал их противопоставлять, однако обозначил для разума определенные границы в познании божественного. Последнее может постигаться только через Откровение, тогда как истины естественного порядка вполне доступны разуму. Их изучение находится в ведении философии, в то время как божественные истины являются прерогативой теологии. При этом последняя все же выше первой, которая находится по отношению к ней в подчиненном положении.

Истины теологии имеют своим источником Откровение, истины науки – чувственный опыт и разум. Фома Аквинский утверждает, что с точки зрения способа получения истины, знание можно разделить на два вида: знания, открытые естественным светом разума, например арифметика, геометрия; и знания, черпающие свои основы из Откровения. Истины теологии имеют своим источником откровение, истины науки – чувственный опыт и разум. Фома утверждает, что с точки зрения способа получения истины, знание можно разделить на два вида: знания, открытые естественным светом разума, например арифметика, и знания, черпающие свои основы из Откровения. (Томисткая истина).

Конечная цель всякого познания состоит в постижении истин Откровения. В связи с этим Фома Аквинский пишет: «Размышляю о теле, чтобы размышлять о душе, а о ней размышляю, чтобы размышлять над отдельной субстанцией, над ней же размышляю, чтобы думать о Боге». Если рациональное знание не служит постижению духовного бытия, то оно бесполезно, а подчас и опасно. Таким образом, Фома Аквинский полностью подчинил науку теологии.

Теория истины в учении Фомы Аквинского тесно связана как с его метафизикой, так и с теорией познания в целом. «Каждая вещь, – утверждает Фома, – постольку называется истинной, поскольку приближается к сходству с Богом. ». Мыслитель выделял три вида истины.

1. Томисткая истина – это соответствие разума действительности, но не той, которая естественно существует, а действительности, созданной Богом.

Что не так с Библией? Это исследование шокировало христиан и разозлило атеистов.

2. Логическая истинность присуща нашим суждениям.

3. Онтологическая истина свойственна вещам.

Познающий субъект не может быть мерой вещей, а должен приспосабливаться к ним, в противном случае он был бы их создателем. Таким образом, логическая истина является низшим видом истины, подчиненным истине онтологической, Божественной.

Критерии истины заложены в человека потенциально, то есть существуют как врождённые знания, осознаваемые под влиянием опыта. Под такими врождёнными критериями Фома Аквинский понимает основные законы мышления: закон тождества, противоречия, исключения третьего, достаточного основания. Мера же всякой истины измеряется божественной истиной.

В Новое время произошел пересмотр прежних знаний, а достоверность многих из них подвергнута сомнению. Рене Декарт считал, что учёный, прежде чем принять сведения в качестве научного знания, должен подвергнуть его сомнению и ввёл принцип «сомневайся во всём». Декарт писал, что истина всегда ясная и отчётливая. Возникает вопрос о препятствиях достижения истины.

Френсис Бэкона выделил четыре идола, то есть фактора препятствующему познанию. Собственно говоря, в воззрениях Бекона истина приобретает двойственный характер. Эта двойственность была вязана с тем, что в физическом мире была необходимость в науках как источниках познания объективной земной действительности.

В тоже время Бекон замечает, что высшую религиозную истину можно познать только через Откровение, которое исследуется в теологии. Итак, становится очевидным выделение научной истины, которая носит непостоянный относительный характер и Божественной, которая абсолютна и постоянна. Сам Бекон писал, что поверхностная мысль приводит к отклонению от веры, а глубина философской мысли – к глубокой религиозности.

Свои воззрения относительно проблемы истины развивал Спиноза Бенедикт. Он считал, что определять истину, сообразуясь с мерой её соответствия с вещью, не всегда верно. Мнения людей, согласно точке зрения мыслителя, есть простые модусы мышления, которые различаются не в реальном мире, а в разуме.

Однако обладание истиной экзистенциально для человека, поскольку она связана с познанием природы самого человека. Так как природа человека есть производная от бесконечно совершенного Бога, то индивиду важно её осознать, чтобы самому достичь совершенства. Человеку, окутанному ложью, трудно познать истину, ибо он принимает за таковую ту неверную информацию, которую имеет. Тот же, кто обладает истиной, видит заблуждения и избегает их. Итак, истина раскрывается и обнаруживается через саму себя, а также выявляет ложь.

В эпоху Просвещения основным средством познания истины считается разум, а область её постижения – наука. В это время значительная часть грамотного общества принимает атеистическое мировоззрение, стало быть, тема бытия Бога и божественных истин их уже не волновала. Наука же вышла на качественно новый уровень развития, но так и не ответила на ряд вопросов, носящих, прежде всего, антропологический смысл.

В учении Карла Маркса основные критерии истины коренятся в практической деятельности людей, их способностью влиять на окружающий мир с извлечением пользы для всего коллектива.

С конца XIX века в понимании истины сложился иррациональный подход, представителем которого явился Ф. Ницше. Он мыслил истину в качестве иллюзии, порождённой волей к власти. Поскольку на понимание истины оказывает субъективный опыт, постоянно меняющаяся среда, то Ницше отвергал возможность существования объективной истины. В философии экзистенциализма истина мыслится как результат работы субъективного сознания, иначе говоря, истиной может быть то знание, которое правильное для конкретного человека, имеющего свободу поступать так, как считает нужным. Именно в личном выборе индивида раскрывается категория истины, которая вовсе не обязательно должна соответствовать объективным знаниям, общественной морали и т.п.

Один из наиболее проблематичных вопросов в теории истины связан с полем её постижения. Наука, как замечают многие исследователи, не в силах раскрыть тайну истины. В лучшем случае наука даёт людям относительную истину, которая опровергается по ходу же развития самой науки.

Наконец, наука, основанная на логичности и доказательности, по своей сути предполагает отклонения от истинного. Здесь следует учесть, что логичность может вылиться в рациональную манипуляцию фактами искусственно адаптированными и интерпретированными, согласно требованиям какой-либо теории. Доказательность выглядит весьма условной.

Как заметил Николай Александрович Бердяев: «Откуда известно, что истина всегда может быть доказана, а ложь всегда может быть опровергнута? Возможно, что ложь гораздо доказательней истины. Доказательность есть один из соблазнов, которым мы ограждены от истины».[1] Поэтому-то мыслитель был убеждён, что истину можно познать только в лоне религиозной философии. Между тем ряд философских и религиозных установок носят субъективный характер и не всегда могут быть проверены эмпирически.

Также важно учесть, что для принятия истины важна мера развития самого общества. Так, когда в Александрии в III в. до н. э. Аристарх математически доказал и обосновал, что земля крутится вокруг Солнца, его обвинили в обмане людей и изгнали из города, несмотря на научные, объективные доказательства, которые Аристарх предоставил. Примечательно понимание истины в даосизме, выраженное в таких словах Лао-Цзы: «Знающий не говорит, говорящий не знает».

[1] Бердяев Н. Философия свободы. М., 2002. С. 97.

Источник: www.chitalnya.ru

Правда и истина – что это такое и отличия

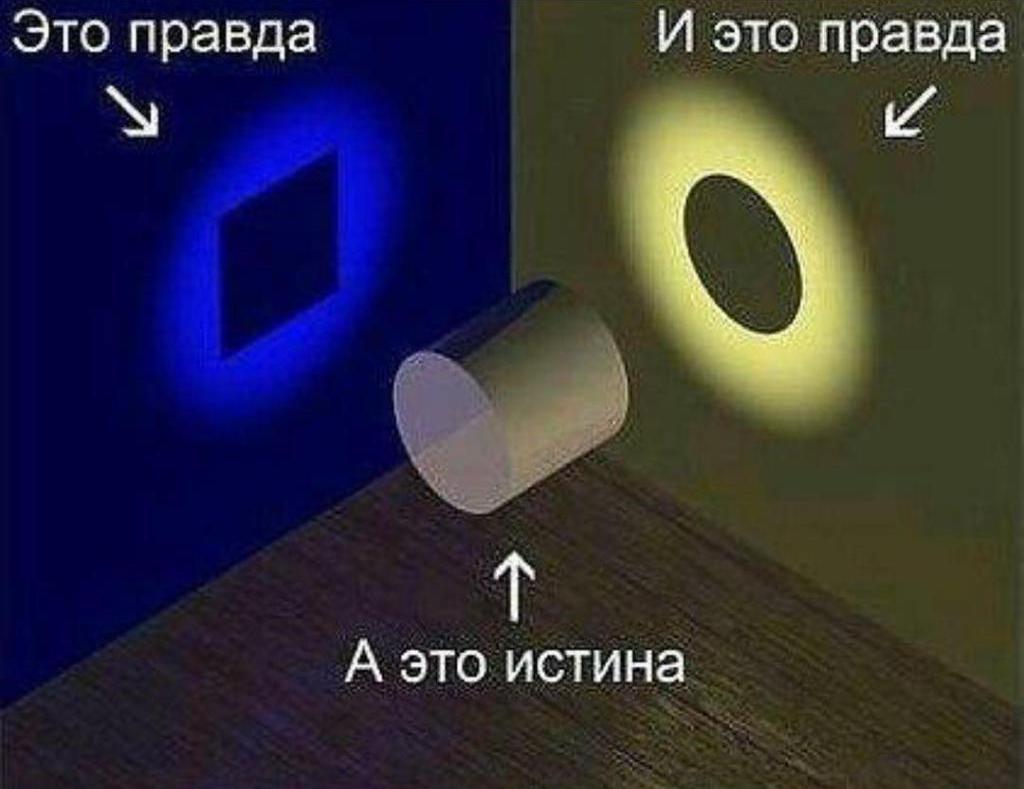

Такие слова, как правда и истина часто идут в одной связке. Многие люди считают их синонимами. Так это или нет и предстоит разобраться. Для этого нужно сначала дать определение понятиям (не каждый человек сможет это сделать быстро). Затем потребуется сравнить их по ряду показателей, чтобы понять, в чем заключается разница.

Определение понятий

Правда и истина – синонимы или разные по значению слова? Имеется ли разница между ними? Такие вопросы возникают не только у обычных людей, но и у специалистов, которые занимаются филологией на профессиональном уровне. Определения для каждого понятия помогут приоткрыть завесу тайны и понять, кто же прав: утверждающий, что отличий нет или доказывающий обратное.

Правда – так называют некую информацию или сведения, которые претендуют на достоверность и являются таковыми с вероятностью в 99%. Антонимом к этому слову является ложь (полное отсутствие достоверности в изложенных фактах, информации). Пример: все домашние дела сделаны (можно усомниться в достоверности, так как всегда найдется что-то еще).

Истина – единственно верная, не подлежащая оспариванию информация, которая абсолютно точно отражает реальное положение вещей. Изложенные сведения, информация и данные верны на 100% и не оставляют места сомнению. Пример: Солнце – главная звезда в нашей системе.

Сравнение

После приведенных определений можно переходить к сравнению, чтобы лучше понять, в чем же заключаются различия. В современном русском языке с точки зрения специалистов у рассматриваемых понятий сформировались и закрепились несколько значений.

Правда рассматривается ими, как некое знание конкретного, фактического эпизода из жизни, истории или действительности. Это знание может быть неполным. Причина, по которой человек не может знать всей правды, заключается в том, что перед ним, в большинстве случаев, открывается лишь частичка, но целое скрыто или еще не распознано.

Также может быть интересно: Виферон и Генферон — что это такое и отличия

В случае с истиной рассматривается нечто более высокое. Это сокровенное знание, которое может быть связано не только с интеллектуальной, но и с духовной сферой жизни человека. Законы бытия считаются истиной, точно так же, как и законы физики.

Правда выступает в роли понятия более приземленного, тогда как истина – всеобъемлющее. Также правда может быть объективной и субъективной (для каждого человека она своя), в случае с истиной не требуется искать доказательств, так как она исключительно объективна. Также известно, что истин много не бывает – она одна для всех. Правда же является определенной точкой зрения.

Она выражается человеком, оценивающим определенное событие или свершившийся факт. Правду можно оспорить (если получится), с истиной этого сделать не получится.

В ходе сравнения нужно учитывать, что подобное разделение, которое сегодня воспринимается носителями русского языка как единственно верное, еще 200 лет назад было противоречивым. Истина в те времена воспринималась, как человеческое, правда же имела божественное начало и относилась в большей степени к церковному писанию. Это был результат, полученный от общения Бога и человека.

Истина же тогда воспринималась как нечто более приземленное, обыденное и естественное. Она являлась даром, который получил человек благодаря собственному уму и стремлению к знаниям. В некоторых значениях истина даже была связана с такими понятиями, как товар и деньги. С наступлением нового времени значения поменялись местами и стали восприниматься обществом с точностью до наоборот.

Выводы

Правда и истина – понятия, имеющие разную структуру. Общий смысл в них имеется, но при детальном рассмотрении становится понятно, что различия присутствуют и они весьма выражены.

Также может быть интересно: Неординарность — что это такое?

В современном языке под правдой понимается фрагментарная, субъективная информация. Она претендует на то, что достоверность имеет место быть, но никто не может дать 100% гарантии, что это так. Истина же выступает в качестве чего-то абсолютного, что трудно, а скорее, невозможно оспорить. Это некое знание, связанное с духовной сферой. Правда – понятие приземленное, субъективное.

Истина – значение возвышенное, объективное. Она может быть только одна, правда же может быть у каждого человека своей. До XX века толкование понятий правды и истины было прямо противоположным нынешнему объяснению.

Источник: premudrosty.ru

В поисках истины: как устроено знание

Фальсифицируемые утверждения, теории или гипотезы являются таковыми, поскольку существует возможность хотя бы гипотетически продемонстрировать их ложность. К примеру, утверждение «все лебеди белые или черные» можно опровергнуть, обнаружив существование синих лебедей. Или же физический закон «сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению» подлежит многократной экспериментальной проверке, которая однажды может выявить его ложность.

Теории заговоров же, напротив, сформулированы таким образом, что к ним принципиально невозможно подобрать опровергающих свидетельств. У их сторонников всегда найдется объяснение, почему те или иные факты не противоречат их убеждениям. К примеру, отсутствие свидетельств существования инопланетян можно объяснить тем, что правительства стран тщательно скрывают их.

Также стоит отметить, что, согласно Попперу, существуют теории, которые в прошлом были научными, однако со временем перестали быть таковыми. К примеру, марксистская теория истории изначально была фальсифицируема. Такие ее положения, как «в ведущих капиталистических странах в скором времени должны произойти пролетарские революции», гипотетически можно опровергнуть.

Собственно, время предоставило это опровержения: никаких революций в самых развитых странах не произошло. Однако вместо того, чтобы признать ложность теории, последователи Маркса переинтерпретировали и теорию, и свидетельство, чтобы привести их в соответствие. Это формально спасло теорию, но, согласно Попперу, ценой потери статуса научности.

Источник: postnauka.org