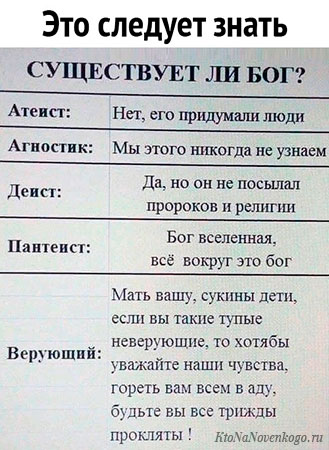

Атеист полностью отрицает существование бога или любого другого существа, создавшего мир, и не верит в мистические явления. Агностик же в отношении религии сомневается – ничего не признает и не отвергает.

Агностицизм

Термин «агностик» в обращение ввел английский биолог, естествоиспытатель Томас Гексли (1876 г.). По его словам, агностицизм отрицает и отвергает утверждения, которым люди обязаны верить без логических доказательств.

В наше время агностиком называют человека, который сомневается в отношении религии и существовании бога. С его точки зрения, религиозные учения неубедительны в разъяснении сотворения мира. При этом существование божественного начала не отрицается. Но и не принимается в качестве безусловной реальности. То есть человек занимает нейтральную позицию.

На заданный вопрос о вере, агностик ответит: «Я не знаю, есть бог или нет». В религиозном смысле агностиков противопоставляют верующим и атеистам.

Атеисты, почему вы не верите в БОГА?

Агностик занимает более честную позицию, чем атеист, так как наличие бога, как и его отсутствие, опровергнуть или подтвердить доводами нельзя. Вопрос, что же представляет собой божественное начало, для агностика остается открытым. Сомневающийся человек не берется ничего утверждать и полагает, что когда-нибудь мир узнает истину.

Сам термин «агностицизм» может быть употреблен в более широком значении. В философии под ним понимается общая скептическая позиция в познании. То есть люди проявляют пессимизм к тому, что какое-либо объективное познание мира вообще возможно.

Известными агностиками были: Дэвид Юм, Иммануил Кант, Томас Гексли, Герберт Спенсер, Огюст Конт, Бертран Рассел и Карл Поппер. Из современных ученых, агностиком считается Нил Деграсс Тайсон – американский астрофизик и популяризатор науки. Когда в обвинительной манере его спрашивают, является ли он атеистом, получают ответ:

«Я ученый и думаю своей головой. Когда вас причисляют к какой-то философии или движению, то навешивают багаж псевдо знаний. Я скорее агностик – кто-то, кто не знает, не видел доказательств, но готов их принять, если они имеются».

Атеизм

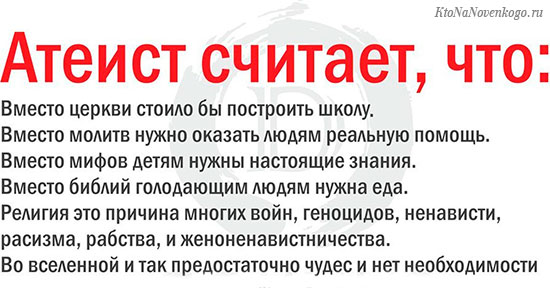

Атеисты отрицают существование бога или любого другого существа, создавшего мир. Не верят в ад, рай, загробную жизнь и подвергают сомнению любое сверхъестественное проявление. Считают окружающий мир самодостаточным, не требующим вмешательства свыше для обеспечения жизни. Сторонники такой теории во мнениях опираются на точные науки: историю, математику, социологию и философию.

Атеизм утверждает первостепенное значение человека, личности и существа по отношению к любой социальной или религиозной структуре. Человек не вторичен по отношению к богу. Он ценен сам по себе без всякого бога или другого высшего существа.

Первое Слово — [АТЕИЗМ] | Быть Или

Атеисты считают, что у природы нет ни злых, ни благих намерений по отношению к человеку. А жизнь человека – есть борьба с преодолимыми и нет препятствиями в природе. И только сотрудничество всего человечества является единственной надеждой выжить в этой борьбе.

Атеист следует принципам морали и установленным законам не потому, что ему некое высшее существо сказало «так надо», а исходя из глубокого внутреннего осознания необходимости и продуктивности социальных правил. Поэтому, мораль атеиста более глубока и устойчива, чем мораль верующего с одной стороны, более гибка и адаптивна с другой. Атеист скажет: «бога нет – значит, думай сам!»

Любопытно, что атеисты являются верующими людьми в отличие от агностиков. Атеист верит в отсутствие бога и в материальность окружающего нас мира. Отрицание всего мистического тоже религия. Однако отличием атеистов от верующих является то, что они не обязаны собираться вместе по воскресеньям. Атеизм — это не только мировоззрение, но и стиль жизни, который не обязывает атеистов объединяться под чьим-либо руководством.

Известными атеистами были: Зигмунд Фрейд, Стивен Хокинг, Андрей Сахаров, Айн Рэнд, Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн, Розалин Франклин, Карл Маркс и Алан Тьюринг.

По разным оценкам от 30 до 50% населения России не верит в бога. От 7 до 15% характеризуют себя атеистами. Основными причинами такого положения дел специалисты считают недоверие к церкви как к организации, развитие политкорректности, уровень образования и благосостояния, глобализацию мира, появление у каждого человека возможности ознакомиться со всеми религиозными теориями. Социологи пришли к выводу, что общества, где условия жизни хуже, более религиозны. Там же, где материальные блага цивилизации имеются в достатке, надежда на Бога меньше.

Источник: www.eg.ru

Природа веры и неверия: кто такие атеисты и что такое атеизм

Сегодня нам предстоит погрузиться в одну из самых актуальных тем современности – кто такой атеист и чем он отличается от агностика.

Тема очень непростая и весьма дискутабельная, поскольку спорить придется с религиозными людьми, а верующие, как известно, – те еще оппоненты (это кто?).

Проблема в том, что многие из тех, кто называет себя атеистом, не до конца осознают полномерный смысл этого термина, употребляемого, кстати, как в его непосредственном значении, так и в более широком понятийном спектре (разницу обсудим ниже).

Благо, что свою изначально негативную и даже оскорбительную окраску это слово уже утратило. Когда и как это произошло?

Атеизм — это не просто неверие…

Как утверждает Википедия, впервые это понятие было упомянуто в древнегреческих манускриптах V века до нашей эры. Спустя четыре столетия римский политик, философ-стоик и выдающийся оратор Цицерон взял греческое прилагательное ἄθεoς («отрицающий бога») и сделал его латинскую транслитерацию.

Так появилось слово «atheos», которое в классических источниках использовалось в значении «а/анти-теистический», то есть «отвергающий богов».

Когда этот термин – уже в начале нашей эры – перекочевал в другие культуры, во французском языке появилось существительное «atheisme», которое трактовалось как «безбожие, неверие в бога».

Со временем этот термин перестал быть однозначным и, в ходе усиления религиозного фундаментализма, оброс новыми смысловыми оттенками.

Таким образом, понятие атеизма могло использоваться в самых различных контекстах, а самим атеистам приписывали целый ряд негативных качеств, вплоть до разнородных феноменов:

- вольнодумство (или религиозное свободомыслие);

- ересь (это как?), язычество;

- сомнение в существовании богов и любых сверхъестественных сил;

- нечестивость, порочность;

- отсутствие моральных кодексов;

- отрицание или непризнание богов главенствующего культа;

- богоборчество, нарушающее волю Господа;

- сознательное инакомыслие как духовное сопротивление единственно правильной идеологии.

Вот насколько негативным был вектор экспрессивно-смысловой окраски этого слова! И такая тенденция сохранялась вплоть до эпохи Возрождения (это что такое?).

Это были времена подъема, когда и наука стала активно развиваться, и философия (это что такое?) начала обретать более материалистические черты, и гражданское общество переросло, наконец, свой «пубертатный период» (это что?) и вступило в фазу зрелости.

И только в разгар мировоззренческой эпохи (где-то на рубеже XVII-XVIII веков) отношение к атеизму поменялось, а чаша весов «общественного разума» склонилась в сторону рационализма (это что такое?) и беспристрастной критики религиозного миропонимания.

Теперь уже никто, кроме церковников, не считал, что атеист – это воинствующее зло, которое разрушает основы мироустройства, а значит – подлежит тотальному искоренению.

При этом (помимо прогрессивной части общества) в среднестатистической светской прослойке становилось все больше тех, кто осознавал, что единственным критерием и средством познания человека и окружающего мира может быть только здравый смысл. То бишь обращение к интеллекту и практическое использование разума.

Атеист: кто это сегодня и при чем здесь наука

Если говорить об атеизме вообще, то обычно под этим подразумевают элементарное отрицание религии и отсутствие теизма – то есть веры в богов и/или в существование каких бы то ни было сверхъестественных сил.

Точно так же и с понятием «атеист»: если вы говорите, что не верите в бога, то вы определенно атеист.

Есть, правда, один нюанс. Если вы аргументируете свое мировосприятие каким-то научными фактами, доктринами (это что?) или концепциями, то ваш атеизм является не следствием личной неприязни к церковникам или верующим, а результатом критического анализа религиозной идеологии.

В этом случае ваши убеждения можно считать научным атеизмом. Однако просто атеизм и научный атеизм – разные вещи.

Под атеизмом вообще мы понимаем простое неверие в бога, а под научным атеизмом – систему взглядов как одну из неотъемлемых характеристик материалистического (диалектического) мировоззрения. Хотя, по большому счету, и то и другое все же можно считать двумя смысловыми оттенками одного понятия.

Поэтому давайте просто считать, что атеизм – это некий религиозный скептицизм, основанный на приверженности самым базовым мерилам интеллектуального здравомыслия.

Таким образом, можно заключить, что в упрощенном понимании атеист – это человек, который осознает несостоятельность вероучений и отказывается жить по религиозным законам.

А уж чем он там аргументирует свое отрицание религии – научными доводами или обычным здравым смыслом – не суть важно.

Главное здесь – неприятие религиозных концепций и неверие в существование чего бы то ни было нематериального.

Ну что ж, теперь нам осталось разобраться лишь с одним вопросом, критичным как для религиозных людей, так и для неверующих.

Агностик и атеист — в чем разница

Вопрос далеко не праздный, поскольку в общеупотребительной практике атеизм нередко отождествляют с агностицизмом. Понятия действительно схожие, но отнюдь не тождественные.

- агностицизм – это одна из философских концепций, базирующихся на убеждении, что мир в принципе непознаваем и что человеку недоступны никакие достоверные знания об истинной сущности вещей, в том числе о боге и всем сверхъестественном;

- атеизм – что это за мировоззрение и кто такие атеисты, мы только что детально рассмотрели.

Агностики в вопросах религии отрицают саму возможность опровержений или доказательств существования богов или других высших сил, потому что познание человеком истины в подобных вещах априори невозможно (это как?). При этом они не исключают сам факт существования божеств, равно как и возможность их отсутствия.

Главное отличие между агностиком и атеистом заключается в том, что агностик вполне может быть верующим, но только если исповедуемая им религия не является догматической (как, например, ислам, иудаизм и христианство).

И это понятно, поскольку здесь возникло бы принципиальное противоречие между догматизмом этих вероучений и убежденностью агностика в непознаваемости мира.

Получается, что если агностик и верит в бога, то только в пределах допущения, что бог может существовать. Однако при этом он не исключает, что может и ошибаться, потому что ничего достоверного о существовании/несуществовании бога ему, как и в принципе любому человеку, не известно и не может быть известно.

Между тем атеист – это в любом случае неверующий.

Вместо заключения

Хотелось бы напомнить всем, кто позволяет себе такую бестактность, как спорить на тему религии.

Современный человек обладает многими правами, но самые ценные из них должны быть нерушимыми.

Это в первую очередь:

- свобода мысли;

- свобода убеждений;

- свобода совести;

- свобода вероисповедания.

Совет до банальности простой – чтобы никто не попирал ваши права и не посягал на ваши свободы, не стоит это делать по отношению к другим людям.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Родионов Александр Сергеевич

В целом хорошая статья.

Я ВОИНСТВУЮЩИЙ атеист

(не крещен! — повезло!)

и в рамках терминологии статьи являюсь НАУЧНЫМ атеистом — к.т.н.

Однако, я близко знаком с блестящим профессором, д.т.н.,

в частности, основным соавтором книги

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕСНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНЕРЦИАЛЬНО-СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Москва ФИЗМАТЛИТ 2018,

который является ИСТИННО верующим — православным (кем должен быть славянин «русского типа»).

Попы жутко не любят со мной разговаривать —

они учились в семинариях за деньги,

а Я изучал библию и ! комментарии САМ!

Хорошая статья. Спасибо! Творческих успехов.

С одной стороны, человека которые не верит, можно назвать прагматиком. Но я считаю, что такие люди слишком часто разочаровывались в жизни. Вот этот опыт прошлого, и перешел на религию.

В самом атеизме нет ничего плохого, главное, чтобы он не стал воинствующим, как это было на заре становления СССР, тогда церкви уничтожали, священников подвергали преследованию, вот такое мракобесие допустить нельзя.

Ваш комментарий или отзыв

Источник: ktonanovenkogo.ru

Легко ли быть атеистом в светском Казахстане, сами атеисты не скажут

Казахстан – светское демократическое государство, гласит статья 1 Основного закона республики. Согласно Конституции в РК, свобода совести защищается государством, можно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Все же общественные реалии Страны степей значительно отличаются от того, что было прописано в законах РК на заре постсоветской государственности в 1990-х годах.

Отношение к религии в РК с 1990-х годов варьируется по критерию «город – глубинка». Степные аулы за тридцать с лишним лет казахстанской государственности в плане общественной психологии ушли в глубокую архаику. Типичный житель степной глубинки полагает, что если казах не считает себя мусульманином, то значит он предатель Казахстана и казахского народа. Доходит до того, что на аульных кладбищах запрещают хоронить тех казахов, которые отошли от ислама или никогда не исповедовали этой религии. Такие запреты исходят от муниципальных властей, которые по должности обязаны защищать свободу совести, но не желают ссориться с «разгневанными народными массами».

В больших же городах – особенно в столичных Астане и Алма-Ате – признаком хорошего тона до сих пор является скептическое и даже насмешливое отношение к аульному исламу, где незнание заветов пророка Мухаммеда с лихвой пополняется обывательскими мифами, а вера в Аллаха в ряде случаев заменена примитивным обрядоверием. Житель большого города в РК убежден, что казахстанский патриотизм это не псевдоисламский фанатизм аульных мамбетов, а гражданская сознательность.

Точно так же считали отцы- основатели РК в 1990-х годах, по происхождению советские интеллигенты с партбилетами КПСС. К концу 2023 года уже нельзя говорить о том, что светский гражданин РК живет в городе, то его точно не заклюет ушедшее в архаику общественное мнение. К такому выводу пришли авторы социологического исследования «Восприятие атеистов и атеистических убеждений в современном казахстанском городе». Исследование проводил Центр социальных и политических исследований «Стратегия» из Алма-Аты.

Интервьеры «Стратегии» работали исключительно в городах РК, и там было выявлено следующее. Сторонников исламской теократии по типу Саудовской Аравии или Ирана среди городского населения Страны степей очень мало, не более 5-7 процентов.

Однако это меньшинство сегодня в той или иной степени определяет «прогноз погоды» в казахстанском обществе, ставит ориентиры в негласной системе «свой-чужой». В итоге глубинка еще больше архаизируется и исламизируется. Как уже подчеркивалось в предыдущем материале «Военно-политической аналитики», в Казахстане жители провинции массово стекаются в большие города в поисках лучшей доли. Вместо перестройки провинциалов под светскую урбанистическую среду происходит неофициальная смычка города с аулом в плане чисто аульного негативного отношения к светскому гуманизму и вообще к светской модели государственного устройства.

Более того. Фанатичная иррациональность аульного ислама в условиях большого города приобретает четкие интеллектуальные формы. Треть опрошенных «Стратегией» светских горожан хотят, чтобы в судебную практику допустили шариат, а в РК были исламские политические партии, как в Турции.

Напомним, что в РК запрещено создавать на религиозной основе политические партии и вообще близко подпускать религию к государственному управлению. Под понятием «религия» здесь подразумевается прежде всего неподконтрольный Ак-Орде политический ислам.

Власти Страны степей прекрасно понимают: легализация политического ислама будет означать полный крах всей существующей с 1990 –х годов системы гласного и негласного управления, сосредоточенной в руках узкого этнократического круга из Старшего жуза. Взявшие власть политические мусульмане первым делом расправятся с нынешними хозяевами страны как с «кяфирами». К тому же, как справедливо замечают в Ак-Орде, призрак политического ислама обретет плоть и кровь на юго-западе РК – в Младшем жузе, который близкие к Ак-Орде круги считают своим наиболее опасным политическим конкурентом. Именно среди горожан Младшего жуза – конкретно в Актау и Жанаозене – эксперты «Стратегии» в ходе исследования выявили наибольший процент сторонников исламской теократии и соответственно противников светской модели Казахстана.

Города Младшего жуза – печальный памятник постсоветской деиндустриализации, сопутствующей этому социальной деградации юго-запада РК, а также дерусификации этого региона. Актау – бывший Шевченко, Жанаозен это переиначенный в 1993 году на русский лад топоним Новый Узень.

Эмиграция русскоязычной интеллигенции из бывших Шевченко и Нового Узеня повлекла за собой скатывание этих некогда развитых центров нефтепромышленности в мамбетизацию. От последней до скатывания общества в салафизм и джихадизм – рукой подать. Здравые политические меры Астаны в большинстве случаев бессильны противодействовать этим деструктивным процессам.

В ряде случаев таких мер нет вообще. Парадоксальный факт, что в социальной фрустрации находится регион РК, который богат нефтью и газом, где за счет прибылей от экспорта углеводородов развит гостиничный и ресторанный бизнес. Оппозиционные исследователи из РК окрестили нефтегазовое побережье юго-запада Каспия «городами нефтяной пустоты».

Постсоветский опыт наглядно показывает: изобилие нефти и газа плюс растущая пропасть между «новыми богатыми» и «новыми бедными» – отличная питательная среда для роста джихадизма. Но этот «бульон» не закипит, если к нему не добавить поддержки от властных структур. Джихадистов из Младшего жуза, которые в «снежную революцию» 2022 года едва не разнесли Алма-Ату по камушкам, негласно крышевали местные олигархи Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш – племянники Елбасы. Сатыбалды и Абиш взяли под свое крыло «бородачей», исходя из принципа «Не можешь победить врага – стань его другом».

При Назарбаеве госбезопасность РК оказалась малоэффективна против децентрализованной «ячеистой» структуры джихадистов, где члены одной маленькой ячейки знают максимум друг друга, а руководящие центры находятся вне пределов досягаемости спецслужб РК. Когда джихадисты попадали в тюрьму, их опасность для государства не уменьшалась, а даже возрастала.

В Казахстане при позднем Назарбаеве запертые за решеткой «бородачи» прибирали к рукам зоны строгого режима, сделав там неофициальной властью тюремные джамааты. Из-за «колючки» джихадистская «романтика» свободно транслируется через Интернет на свободу, воздействует на психологически неокрепшую и при этом амбициозную в политическом плане молодежь Страны степей. Ползучая салафизация накладывается на рост казахского национал-шовинизма. С последним Астана предпочитает не бороться, а заигрывать.

Кризис гуманистических ценностей и светской модели государства в РК – как говорится, медицинский факт, о котором в Стране степей распространяться не принято. Ак-Орда ни за что бы не вложилась в изучение такой токсичной для себя сферы. Своё вышеупомянутое исследование центр «Стратегия» провел на деньги германо-американского Фонда Розы Люксембург*. Закрытость в РК данной темы объясняет то, что большинство респондентов «Стратегии» предпочитают не распространяться о своем реальном положительном отношении к светскому гуманизму.

Такое положение дел в РК – обратная сторона нахождения казахстанцев в информационном обществе, говорит завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Понятие «информационное общество» в РК предполагает полное подчинение человека диктатуре управляемых масс-медиа:

«В Казахстане со светскими гуманистами случилось то же самое, что и с носителями пророссийских взглядов. Казахстанские журналисты, эксперты, другие публичные люди, если они имеют пророссийские взгляды и поддерживают СВО, вынуждены скрывать свои убеждения. Простые граждане РК сегодня скорее скажут, что они «осуждают российскую агрессию», чем выразят свое реальное отношение к происходящему на Украине. Если гражданин РК не будет придерживаться такого канона двойной морали – его затравят, в том числе, через массированное информационное давление. Центр «Стратегия» и его руководитель Гульмира Илеулова, сказав правду об отношении в РК к гуманистам и атеистам, проявили гражданское мужество».

Ранее аналогичные соцопросы в РК показывали, что абсолютное большинство респондентов, включая назвавших себя мусульманами – убеждённые сторонники светского государства, которые уважают людей другой религии и неверующих. Хорошее отношение к атеистам, особенно от работников госструктур, выглядело как неискренний реверанс.

В девяностых и нулевых годах в РК было хорошим тоном сетовать на ужасы государственного атеизма в советском Казахстане. Понятие «атеизм» прямо ассоциировалось с массовым голодом в Казахстане в начале 1930-х годов, и это событие в устах поднявших голову национал-шовинистов был «геноцидом казахского народа Советской Россией». Туркестан периода до 1917 года преподносился как край богатых и счастливых кочевников-казахов, у которых были миллионы голов скота. Это богатство казахи заслужили мусульманским благочестием. Зажили бы казахи богаче арабских нефтяных шейхов, если бы не «оккупация» родных степей треклятыми большевиками из Москвы… В РК до сих пор распространено такое сусально-лубочное представление об истории, характерное для постсоветского нациестроительства, эту слащавую русофобию в умах людей поддерживают в Ак-Орде.

История Страны степей переписывается чиновниками до неузнаваемости. На самом деле миллионы верблюдов, лошадей, баранов в степях имела узкая прослойка баев, у которой находился в беспрекословном услужении остальной народ. Из-за скота и пастбищ баи родов и племен вели друг с другом междоусобные войны, в которых погибал исключительно простой народ.

Огромные массы бедных казахов-жатаков не имели пары овец или захудалого коня, до конца своих дней батрачили у баев за чашку жидкой шурпы. Казахские акыны проклинали жадных баев и воспевали джигитов-защитников бедноты за века до появления на свет на свет Владимира Ильича Ленина. Повальное мусульманское благочестие у дореволюционных казахов – постсоветский постмодерн.

Казахи, как и родственные им киргизы – народ кочевой номадической культуры, где ислам имеет наносной характер к господствующим языческим верованиям, а арабский текст молитв часто воспринимается необразованным народом как бессвязное бормотание шамана. Отец великого казахского просветителя Абая Кунанбаева – человек исключительной жестокости, после своего показного хаджа в Мекку прикинулся раскаявшимся праведником, чем вызвал злые насмешки по всей степи. В сегодняшнем Казахстане хадж и умра (малый хадж – А.А.) также считаются по большому счету модой «новых богатых», вроде покупки вилл на заграничных курортах. Поездка в хадж – неподъемное дело для малоимущего мусульманина из РК.

«Новые богатые» в РК в лихих девяностых годах – это в своей массе бывшие партийные и советские чиновники, вместе с первыми миллионами приобретшие показной ислам, в котором эти нувориши нисколько не разбирались. Быть мусульманином для них означало присягу на верность новым политико-экономическим реалиям в республике. Глядя на то, как вчерашние партийные секретари в мгновение ока «переобулись» в истовых мусульман, панк-группа из Актобе «Бишара балдар» в середине девяностых годов сочинила политическую сатиру «Свинина».

Коран и Сунна уделяют много места регламентации жизни женщин. Типичная казашка – до некоторой степени антипод трафаретной мусульманке. Нынешние казахские прелестницы носят откровенную одежду, в общении с противоположным полом предпочитают первыми проявлять инициативу и брать в руки власть.

Точно так же их прабабушки никогда не закрывали лицо и руки и в своих семьях старались быть серыми кардиналами. Ак-Орда и Духовное управление мусульман Казахстана, утверждая концепции отношений государства и ислама в РК, опираются на исторический опыт казахов, который к кораническому строгому исламу имел весьма отдаленное отношение.

В сентябре месяце этого года Ак-Орда и ДУМК всё же разошлись – насчет ношения юными казашками хиджабов в учебных заведениях. ДУМК, придерживаясь Корана и Сунны, утверждает, что девочка-мусульманка должна носить хиджаб и закрытую одежду сразу же после начала полового созревания.

В Ак-Орде настаивают на ношении девочками-подростками в школах формы одежды, которая никаких мусульманских атрибутов не предусматривает. При этом вполне себе провластные эксперты из РК утверждают, что хиджабы в учебных заведениях страны с течением времени стоило бы легализовать, а общую систему отношений ислама и государства в РК коррелировать в пользу ислама – в том числе, не традиционного для Страны степей. Иначе говоря, эти эксперты с одобрения определённых чиновников из Ак-Орды предлагают в будущем уравнять казахстанских мусульман-ханафитов с «импортированными» из Ближнего Востока местными салафитами. Такой поворот выглядит как возможная в скором будущем уступка Астаной определенных участков своей религиозной обороны. В этих условиях светский Казахстан, может, показывает гибкость, но салафиты эту гибкость точно воспримут как слабость, и только активизируют свое наступление.

Казахская нация – относительно молодая, сформировавшаяся не столь давно из враждебных друг другу племен и родов. Казахстан обрёл государственность и самоназвание благодаря Москве, из рук Москвы Страна степей и получила независимость в декабре 1991 года.

Молодость национально-политического сознания казахов во многом определяет неофитскую доминанту в местном исламском обществе, когда никогда не знавший ранее Корана человек мнит себя вторым пророком Мухаммедом. Внутренняя насыщенность такого типичного казаха духовной составляющей ислама минимальна, а то и вовсе равна нулю.

Скажем, для многих казахов-ханафитов совершение пятикратного намаза, хождение по пятницам в мечеть, закят, хадж – выражение себя как настоящего казахского националиста, только и всего. О том, что пророк Мухаммед считал обожествление своей нации язычеством, эти мусульмане Страны степей и не знают.

Если казах-формальный мусульманин склонен считать врагом нации такого же казаха, но немусульманина, он недалеко ушел от местных джихадистов. Казахский джихадизм сегодня это такфиризм, от арабского такфир – обвинение в неверии (куфре). Ушедшего в куфр человека можно безнаказанно убить. Казахский национал-шовинизм – это тоже своего рода такфиризм, где религиозным абсолютом служит извращенная идея обожествленной казахской нации. Казахам, которые следуют гуманистическим идеям великого Абая, а также остальным «неправильным» гражданам в этом узком коридоре не остается места.

Независимая социология религии, которая должна анализировать подобные темы, в РК по понятным причинам отсутствует, хотя Ак-Орда финансирует большое количество религиоведческих структур и учреждений. Исследования таких тем в РК проводится местными специалистами на средства западных фондов, которые в той или иной степени работают в Центральной Азии на спецслужбы западных стран.

«В нулевых годах такое исследование причин того, что казахи меняют свои религиозные убеждения, закончилось тем, что в Астане дали исследователям по рукам, и работа свернулась, – говорит Андрей Грозин. – Обострившиеся в этом году дискуссии насчет ношения школьницами хиджабов – следствие того, что Астана в свое время дала коридор для нетрадиционного ислама. РК в плане исламе ранее во многом шла по пути Киргизии, где полная свобода религии привела к легализации джихадистских структур, которые в остальной Центральной Азии запрещены как террористические и экстремистские.

До варианта как в Киргизии, где в руководство муфтията республики прорвались экстремисты из «Таблиги джамаат»**, в РК дело по счастью не дошло. В РК запрещены «Таблиги джамаат», «Хизб-ут Тахрир»**, салафиты, джихадисты.

Но то и дело с санкции Ак-Орды многие эксперты вбрасывают в общество информацию насчет возможного ограничения либо наоборот необходимости расширения религиозных свобод. Во-первых, таким образом Ак-Орда встряхивает мусульманскую общину РК. Во-вторых, официальная Астана через формально независимых экспертов оказывает общественный прессинг на Духовное управление мусульман РК.

Все эти служащие Ак-Орде эксперты то и дело говорят, что ДУМК не работает, он, видите ли, закостенел в советской еще парадигме государственно-религиозных отношений, не видит за своим «устаревшим» ханафитским мазхабом новых горизонтов в исламе, надо менять верховного муфтия республики на нового. За тридцать с лишним лет независимости РК сменилось пять муфтиев.. При каждом новом верховном муфтии ДУМ РК воспринимается наиболее клерикальной частью общества РК как дикий советский атавизм, от которого надо срочно избавиться. Власти такого подхода не разделяют. ДУМ РК нужен Ак-Орде как удобная во всех отношениях регулирующая структура».

Ак-Орде удобно монопольное господство в РК существующего толкования ханафитского мазхаба, охраняемого ДУМ РК. Кроме этого толкования в традиционном мусульманском поле РК есть еще суфийские тарикаты Ясавия и Накшбандия, которые подчиняются только своим шейхам, в очень многих духовных и организационных аспектах куда более сильные, чем ДУМ РК. Суфийские тарикаты охватывают полмира, а ДУМ РК контролирует только один Казахстан, да и то не всецело. В Астане видят, что если те же суфии будут претендовать на духовную власть в РК, то и без того не очень крепкая мусульманская община РК расколется, следовательно, у правящего режима фрагментируется электоральная база. У Накшбандии в РК – неудобное для Астаны реноме пророссийского тариката, поскольку миллионы последователей этой традиции – это мусульмане из Дагестана и Чечни.

Охраняемая Конституцией РК свобода совести и вероисповедания в РК – штука избирательная, когда дело касается интересов правящего режима. Традиционная многовекторность Астаны может сыграть злую шутку. У режима Касым-Жомарта Токаева наблюдается сильный разворот к Вашингтону.

За запрет «Хизб-ут Тахрир», преследование «Свидетелей Иеговы», пятидесятников-харизматов Белый дом ещё во времена Назарбаева внёс Казахстан в черный список стран по свободе совести. Многими экспертами из Казахстана и России не исключается такой вариант, что Астана, дабы понравиться американским партнерам, ослабит либо вообще открутит назарбаевские религиозные «гайки», однако это произойдет явно не завтра и не послезавтра. Как бы ни хотел Токаев шантажировать Россию многовекторностью, он не политический самоубийца, а профессиональный политик, хорошо помнящий, что с повеления Вашингтона Аскар Акаев в Киргизии и Виктор Янукович на Украине в своё время дали зеленую улицу всем религиозным сообществам, включая экстремистов и террористов. Для Акаева и Януковича это закончилось крайне печально.

Что касается вталкивания светских граждан РК в «красную зону», то в их отношении проглядывается ещё и явный расчет властей республики на усиление верноподданнических инстинктов. Проще говоря, приверженцы светских порядков поспешат к «доброму хану» просить защиты от «злых нукеров»…

* Иностранная организация, признанная в России нежелательной.

** Запрещенные в России экстремистские и террористические организации.

Источник: vpoanalytics.com