В этом уроке мы с вами займёмся классическими школьными задачами! Да-да, теми самыми старыми добрыми задачками про трубы и бассейны, автомобили и поезда, лодки и катера, велосипедистов и лыжников, строителей и маляров — и так далее.) По-другому их ещё называют текстовыми задачами.

Название говорит само за себя: условие задачи дано словами. То есть, в виде текста. Но текста не простого, а золотого… пардон… наполненного математическим смыслом! И наша с вами основная задача будет уловить этот самый смысл да грамотно перевести обычные русские слова в чистую математику. А той — всё по плечу!

Именно этим увлекательным процессом (переводом слов в математику) мы большей частью и будем заниматься на протяжении всех уроков этого раздела. Приступим?)

Какие бывают задачи по математике?

Задач в математике очень и очень много. Самых разных — простых и сложных, коротких и навороченных. Но всё богатое многообразие текстовых задач можно условно разделить на четыре основные группы.

Методы решения логических задач | Онлайн-школа Альфа. 5-6 класс

1) Задачи на движение.

2) Задачи на работу.

3) Задачи на проценты (в т.ч. на смеси, сплавы и т.д.).

Из текста задачи сразу становится понятно, к какой именно группе она принадлежит. Если что-то или кто-то куда-то движется (едут поезда, автобусы, велосипеды, плывут лодки, идут туристы и т.д.), то перед вами типичная задача на движение.

Если же кто-то что-то делает (строители строят дом, маляр красит забор, труба наполняет бассейн, землекоп роет канаву, писатель пишет книгу и т.д.) — задача на работу. Если речь идёт о процентах (а также долях, частях, концентрациях и т.п.) — соответственно задача на проценты (или на части, на дроби). Ну а если что-то кардинально другое (например, покупки в магазине, целые числа и т.п.) или же несколько групп в одном флаконе (скажем, одновременно работа и проценты), то эта задачка уже из разряда «прочие». Всего и не предугадаешь. Математика — она большая, да…)

А зачем вообще делить задачи на какие-то группы?! Решай себе, да и дело с концом! А вот зачем. Дело всё в том, что для каждой группы текстовых задач существует своя ключевая формула для решения. Эта формула-ключ — едина для всей группы.

Разумеется, за исключением задач из группы «Прочие». Там свои порядки. Можно и вовсе без ключей обойтись, а может пригодиться и несколько ключей сразу. Всё от конкретной задачи зависит.

Что же такое формула-ключ? Это основная формула для решения задач из конкретной группы, которую надо знать железно! Ибо без этой формулы-ключа — никак. Причём никак от слова «совсем»… Зато с ключом — всё легко и просто! Зная формулу-ключ, вы будете в состоянии решать любые задачи из конкретной группы: простые, сложные — всякие! Заманчивая перспектива, правда?)

Как решать задачи из конкретной группы, подробно будет разобрано в соответствующих уроках. А в этом уроке мы с вами разберём самый общий принцип решения задач по математике любой группы. Краеугольный камень, если можно так выразиться. Который лежит в основе победы даже над самой-самой злой задачкой.)

Задача, которую боятся

Как решать текстовые задачи?

Так как же решать задачи?

Решение любой (да-да, именно любой!) текстовой задачи всегда состоит из двух основных этапов. На первом этапе надо по условию задачи составить уравнение (или систему уравнений). А на втором этапе надо это самое уравнение или систему (вы не поверите) решить.)

Как решать уравнения — переходим по ссылке и постигаем. А вот как составлять эти самые уравнения для любых текстовых задач по математике, этим мы займёмся прямо здесь и сейчас.

Как составить уравнение для задачи?

Рецепт здесь универсальный. Сначала (всегда!) определяем группу, к которой относится задача. Вспоминаем формулу-ключ для этой группы и записываем рядышком с условием. Пригодится.)

А вот дальше начинается самое интересное. Нам что нужно? Правильно, составить уравнение! Для составления уравнения надо что-то взять за икс. А вот дальше, читая задачу, делать с иксом все те действия, которые описаны в условии. При этом икс выступает как бы известной величиной.

Вот в результате всего этого набора действий и получается уравнение.

Что же брать за икс? Этот момент — стратегический. Это самая важная часть решения любой текстовой задачи. Именно ответ на этот вопрос и является основной проблемой в решении текстовых задач. Ибо от удачного выбора того, что взять за икс, зависит и общий итог решения: получится/не получится.

Многие ученики на этом вопросе решение задачи и заканчивают. А зря…

Возьмите за икс вопрос задачи!

Да-да! Вот, что спрашивают в задаче, то и берите за икс! Спрашивают, сколько километров проехал велосипедист? Вот и пишем: «Пусть велосипедист проехал х километров!» Сколько часов работал слесарь? Нет проблем! Слесарь работал х часов! Сколько килограммов золота в сплаве?

Да х килограммов! И так далее…

Всегда ли такой выбор икса срабатывает? В подавляющем большинстве текстовых задач — да. Разумеется, думать головой никто не отменял, да.) Иногда вопрос простой, но за икс никак не берётся. Например, в задаче могут фигурировать Саша, Петя и Вася. Допустим, они занимаются чем-то полезным (скажем, красят забор). Даны все соотношения, но вопрос задачи поставлен так: «Кто из мальчиков красит быстрее всех?»

И что? Как нам такой вопрос за икс брать? Никак. В таких случаях приходится брать за икс что-нибудь конкретное. Производительность Саши, например.

Вычислить все остальные производительности, а затем дать и окончательный ответ задачи.

Отсюда простое правило: если не знаете, что именно брать за икс — берите вопрос задачи! Чаще всего этого вполне достаточно. Что-то не срастается — не беда. Делаем вторую попытку, пробуем брать за икс другую величину, третью… Подбираем варианты как ключики к замку. Что-то да сработает!

Кстати, это относится не только к текстовым задачам, а ко всей математике вообще. Кто пробует, у того и получается. Рано или поздно, но — получается! А вот кто не пробует, тому ничего и не светит. Увы…

Учимся составлять уравнения!

Итак, для составления уравнения нам нужно просто перевести условие задачи из текста в формулы. Допустим, мы определились и что-то выбрали за икс. Удачно, неудачно — неважно. Выясним при составлении уравнения для задачи. Кстати, эта увлекательная процедура (перевод словесного описания задачи в математическую форму) носит название составление математической модели задачи.

Что же нам делать с иксом-то? Ну выбрали и выбрали — и что из этого?

А вот что. Как только мы что-то выбрали за икс, с этого момента наш икс становится как бы известной величиной. Да! Именно так. Покажу на конкретном примере, как это выглядит. Ибо, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, да…)

Настя пошла в магазин за продуктами и купила батон хлеба, пакет молока и пачку масла, а на оставшиеся деньги купила мороженое. На молоко Настя потратила на 20 рублей меньше, чем на масло, но на 50 рублей больше, чем на хлеб. За мороженое Настя заплатила 40 рублей, а все продукты обошлись Насте в 250 рублей. Сколько стоит молоко?

Ничего не боимся и работаем строго по этапам. Первым этапом определяем группу, к которой относится задача. Движение есть? Нет его. Работы тоже нет. Да и процентами, к счастью, не пахнет. Значит, задача из группы «прочие».

Стало быть, никаких формул-ключей применять не надо.

Вторым этапом выбираем, что взять за икс. Думаем, прикидываем и так и сяк, а потом просто машем рукой и пишем вопрос задачи:

Пусть молоко стоит х рублей.

Ну вот. Начало положено. А теперь внимательно читаем условие задачи ещё раз и выкачиваем из текста всю ценную информацию. Первое предложение никакой математической нагрузки не несёт. Зато во втором предложении натыкаемся на слова: «На молоко Настя потратила на 20 рублей меньше, чем на масло…»

А вот эту фразу уже можно в дело пустить! Напоминаю, что икс (стоимость молока) мы считаем как бы известной величиной. С которой можно делать всё что угодно. Вот о чём говорится в задаче, то и делаем! Раз нам сказано, что на молоко Настя потратила на 20 рублей меньше, чем на масло, то сколько же она потратила на масло? Правильно!

На 20 рублей больше, чем на молоко (х рублей)! То есть (х+20) рублей.

х+20 — стоимость масла.

Отлично! Процесс идёт.) Читаем условие дальше: «…, но на 50 рублей больше, чем на хлеб.» Стоп! Это важно. Можно записать стоимость хлеба. Ведь стоимость молока нам как бы известна! Это икс рублей.

А хлеб на 50 рублей дешевле.

х-50 — стоимость хлеба.

Вот и ещё одну величину скачали и перевели из текста в математику. Читаем внимательно дальше. Мороженое пока что никак в нашу модель не вписывается, ну и ладно. Его учтём в самом конце. А вот следующие слова: «… все продукты обошлись Насте в 250 рублей.» – сразу ставят всё на свои места!

Ведь у нас все продукты уже записаны: и хлеб, и молоко, и масло! Сложим всё вместе, да мороженку-то не забываем:

(х-50) + х + (х+20) + 40 = 250

Всё! Уравнение составилось и записалось само собой.)

Решаем этого монстра и получаем:

Это и есть ответ. Молоко стоит 80 рублей.

Что, примитивная задачка? Что ж, можно и усложнить. Задать вопрос по-другому. Например, так: «На сколько рублей молоко дороже мороженого?»

«А чего тут думать-то?» — спросите вы… На 40 рублей, конечно же!

Согласен, элементарно… когда задача уже решена. Для молока. А если не решена? Что тогда брать за икс? Вопрос задачи?

Не канает! По той простой причине, что этот вопрос — разницу в цене — никуда не пристегнёшь. Ничего у нас не запишется, уравнение не составится…

Здесь как раз тот самый случай, когда вопрос задачи не годится в качестве икса. Что делать? Да просто взять за икс что-нибудь конкретное! Не обязательно брать именно молоко, можно хлеб, например. Решить задачу для хлеба, отыскать все остальные цены, а уж потом и нужную разницу в цене сосчитать.

Кроме того, такая постановка вопроса — наглядный пример той ситуации, когда выбранный икс (неважно, молоко это, хлеб, масло…) не будет служить ответом на вопрос задачи! Да-да! Многие про эту фишку забывают, записывают радостно найденный икс в ответ и… все труды идут коту под хвост… Посему железно запомните элементарное, но глобальное правило:

Перед записью окончательного ответа ещё раз прочитайте условие задачи! Это гарантированная защита от очередного источника досадных ошибок.

Выполняйте это простое правило всегда, в любых заданиях, на автомате! И не только в текстовых задачах. Пять секунд — и вы спасены от дурацких и обидных ляпов на 100%.

Итак, вот он, универсальный алгоритм решения любых текстовых задач:

1. Определяем, к какой группе относится задача. Вспоминаем формулу-ключ для этой группы и записываем рядышком с условием на всякий случай.

2. Вводим неизвестную величину. Для этого выбираем, что взять за икс. Если с выбором сложности, то берём за икс вопрос задачи. Чаще всего этого достаточно.

3. Используя формулу-ключ (или здравый смысл и житейскую логику), переводим текст задачи в математическую форму, считая икс как известную величину. Расписываем все остальные величины через икс и строим математическую модель задачи. Или, что то же самое, составляем уравнение. Если что-то не стыкуется, то, скорее всего, выбор икса неудачный. Пробуем выбрать другую величину, третью…

4. Записываем уравнение и решаем его. Находим икс.

5. Читаем ещё раз условие! Чего спрашивают-то… Используя найденный икс, отвечаем на нужный вопрос задачи и записываем окончательный ответ.

Специально ещё раз заостряю ваше внимание на самом последнем пункте. Забывают про него частенько. А потом начинают на себе волосья драть, подавать необоснованные жалобы, апелляции за вполне заслуженно сниженные баллы на ЕГЭ или ОГЭ…

Ну что, я считаю, что пришла пора потренироваться в составлении уравнений для простеньких задачек! А вы что думаете?) Сразу обрадую, что никаких специальных формул-ключей здесь применять не надо, достаточно расписать условие, составить математическую модель и… готово дело.) Но вынужден и огорчить: в каких-то задачах хорошо брать за икс сам вопрос, а в каких-то нет. Тут уж вы сами.)

1. Турист путешествует пешком по Карелии, по болотам и тайге, и за три дня одолел целых 100 км! В первый день он прошёл на 5 км меньше, чем во второй, но на 10 км больше, чем в третий. Сколько километров прошёл турист в первый день?

2. У кассира набралось мелочи на общую сумму 800 рублей, состоящую из рублёвых, двухрублёвых, пятирублёвых и десятирублёвых монеток. Известно, что пятирублёвых монет было в два раза больше, чем десятирублёвых, но на 20 меньше, чем двухрублёвых, а количество рублёвых монет было 40 штук. Сколько всего монет у кассира?

3. У Ани день рождения! Такое радостное событие Аня решила отметить в хорошем ресторане. Внимательно изучив меню, на первое Аня заказала себе суп-пюре из шампиньонов, на второе — спагетти с морепродуктами, на десерт — торт «Тирамису», а в качестве напитка — безалкогольный мохито. Попраздновав от души, Аня отдала 1500 рублей официанту, после чего, попрощавшись и не беря сдачи, довольная покинула ресторан. Сколько стоит самое дорогое блюдо, если известно, что:

1) Тирамису на 100 рублей дороже супа-пюре, но на 120 рублей дешевле спагетти, а мохито дешевле спагетти в 2,5 раза?

2) Добровольные чаевые официанту за безупречное обслуживание составили 140 рублей.

Ответы (в беспорядке): 210; 500; 35.

Ну а где километры, монеты, рубли — это уж вы сами как-нибудь…)

Источник: abudnikov.ru

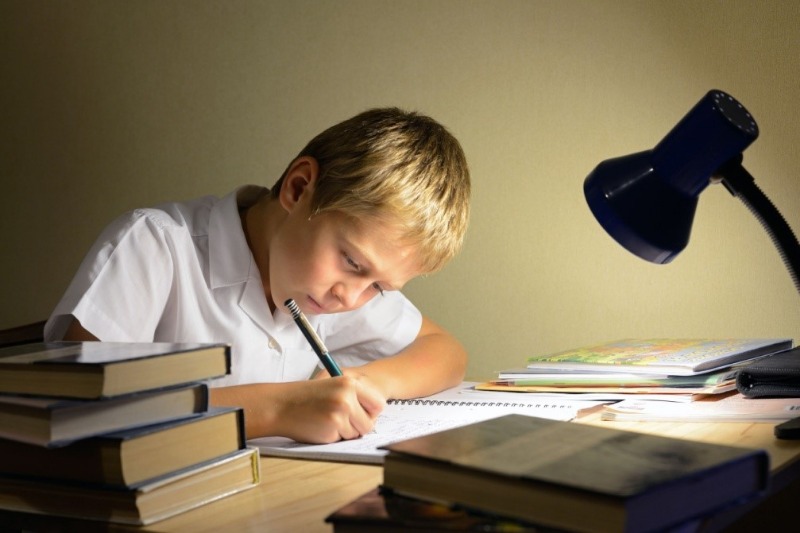

Как научить ребенка решать задачи по математике

“Я ничего не понимаю!” Как часто вы слышите эту полную отчаяния фразу от своего ребенка? “Математика — это сложно”, — повторяют те, кто сами не смогли полюбить считать и рассуждать логически. И вот уже не только ваш сын или дочь неохотно садится делать “домашку”, но и вы сами начинаете сомневаться в его или ее способностях. Не торопитесь с выводами. Возможно, вы просто не знаете, как интересно и по-разному можно научить решать даже самые заковыристые задачи.

На самом деле чаще всего нелюбовь к математическим дисциплинам начинается с уроков в школе, где материал подается таким образом, что не каждый взрослый с первого раза может уловить суть, не говоря уже о совсем юных учениках. Дети не только с трудом представляют, какими способами можно решить задачу, но и порой просто не понимают, что спрашивается в условии.

Пошаговое руководство по решению задач

Следующие правила помогут научиться анализировать не только задания по алгебре или геометрии, но и по другим предметам, где требуется использовать логическое мышление.

1. Убедитесь, что ваш ребенок понял условие задачи

Самая распространенная проблема в решении задач по математике — непонятное условие. Зачастую школьные учебники и сборники заданий составлены таким образом, что вопрос, на который и нужно дать ответ, сформулирован слишком сложно. Поэтому, чтобы убедиться, что ребенок правильно понял суть, попросите его проговорить условие своими словами. Часто уже на этом этапе все становится очевидно.

Если же условие задачи так и осталось чем-то не до конца ясным, попробуйте объяснить его, используя пример из обычной повседневной жизни. Попросите ребенка представить себе то, о чем говорится в задаче, и порассуждать, как обычно выглядит или происходит то, что там описано. Часто детям просто не приходит в голову, что с ситуацией из учебника они хорошо знакомы.

Также отлично работает наглядное изображение. Например, в задаче про футбольные поля их можно нарисовать как прямоугольники, а отрезки пути очень похожи на деления линейки. Использование разных цветов для обозначения отдельных элементов рисунка тоже способствует развитию навыка связывать картинку со смыслом.

2. Задавайте вопросы

Чтобы удержать или вернуть внимание ребенка к задаче или показать, на что конкретно нужно сместить фокус, задавайте ему наводящие вопросы. Фразы типа:

“Как ты думаешь, для чего дано …?”

“Какое действие мы можем выполнить с …?”

“На что это похоже?”

“Какой вывод мы можем сделать из…?” и другие помогут включиться в ситуацию и посмотреть на нее под другим углом.

Если вы сможете сюжет задачи переложить на что-то, чем ребенок интересуется в жизни, ему будет проще понять связь между условием и результатом. Плюс ко всему вы сможете показать, что математика есть даже там, где, казалось бы, ее трудно представить. Например, если ваш сын или дочь увлекаются рисованием, а с геометрией все сложно, расскажите, а лучше нарисуйте, из каких геометрических фигур состоят предметы в натюрморте или туловище животного. Кстати, в Матклассе есть целая каникулярная программа для юных художников!

3. Возвращайтесь к вопросу задачи

Часто, окунувшись в процесс поиска решения и перебора в голове имеющихся формул и правил, ребенок забывает, что именно он должен получить в итоге. Хорошо, если с самого начала вы вместе определите, что результатом должна быть, например, длина пути в километрах или количество конфет у Васи в штуках, и по ходу будете напоминать, что будет ответом к задаче.

4. Закрепите алгоритм на будущее

Когда задачу удалось решить, попросите ребенка повторить всю последовательность шагов, которые он делал. Спросите его, какие выводы он сделал в процессе поиска ответа, какие ошибки заметил за собой и как ему удалось с ними справиться. Так вы поспособствуете развитию полезной привычки анализировать свои действия и запоминать, что сработало, а от чего лучше отказаться.

5. Поддерживайте ребенка

И последний (но не по важности) совет — старайтесь хвалить ребенка в процессе работы над заданием, по возможности выражая позитивные эмоции. Поддерживайте его не только, когда он все правильно сделал, но и на каждом этапе, например, когда он вспомнил нужную формулу или сделал правильный вывод. Человеческой психике особенно в раннем возрасте необходимо позитивное подкрепление, тогда в следующий раз ребенок не только вспомнит то, что ему удалось, но и почувствует удовольствие от обучения, зная, что это весело и приятно.

Впоследствии, когда ребенку снова потребуется ваша помощь с математикой, вы сможете напомнить ему, как здорово у него получилось в прошлый раз. Это придаст ему сил и веры в себя.

Не стоит злиться или ругать ребенка, если у него не получается быстро сообразить, что к чему, даже если вам все кажется очевидным, и вы с подобными задачами справлялись без помощи родителей. Во-первых, мы все разные, и вполне возможно, что вашему сыну или дочери нужно немного больше времени, чтобы все расставить по своим местам у себя в голове, увидеть взаимосвязи и сделать правильные выводы. Во-вторых, и без того не самый любимый предмет теперь будет прочно связан с ощущением беспомощности и тяжести, а кто же хочет возвращаться к занятию, от которого уверенность в своих силах сходит на нет?

Есть еще немало способов развить у ребенка логическое мышление, научить его видеть причинно-следственные связи.

О том, как изучать математикe легко и весело через занятия, на первый взгляд с ней никак не связанные, а также о том, как полюбить считать и справляться с задачами в процессе увлекательной игры читайте в нашем блоге!

Или присоединяйтесь к занятиям Маткласса.

Учим детей решать задачи по математике

В период школьного обучения детям приходится решать различные задачи, вначале простейшие, по математике, затем более сложные, по химии, физике, геометрии. Как правило, многие с ними не справляются, поэтому для повышения успеваемости нуждаются в дополнительных занятиях и прохождении развивающих программ.

Многие родители задаются вопросом, как научить ребенка решать задачи по математике. Стимул к решению задач появится в случае если это занятие станет привычкой, приносящей удовольствие. Дети с увлечением разбираются в задании, когда оно разложено на составляющие, имеет некоторый эмоциональный окрас. Речь идет не об иррациональных уравнениях, а о простых задачках из учебника для первого класса.

Любую из них можно изобразить на доске и разделить на части:

Условие можно читать несколько раз, рисовать схемы и картинки до тех пор, пока школьник не поймет, о чем идет речь. Следует обращать внимание на вопрос, в котором всегда скрыта часть ответа. Типичная ошибка учеников заключается в вычислении не того, о чем спрашивается.

Решение любой задачи подчиняется правилу: по двум данным находится третье, и так далее, последовательно, до конечного результата. Ответ нужно проверять составлением обратной задачи, это весьма полезное упражнение.

Раскладывание проблемы на составляющие – один из принципов методики американского психолога и математика Д. Пойа, который называл это школой мышления. Практическое пособие для родителей, помогающее научить детей решать задачи – книга педагога Л. Г. Петерсон, в которой также изложены нестандартные подходы к обучению.

Привычка раскладывать сложное задание на простые элементы, действовать по плану, моделировать ситуацию приводит к успеху, поэтому уроки математики начинают доставлять детям удовольствие. Так вы сможете научиться быстро решать задачи по математике.

Основне типы задач по математике

- Простые – на сложение и вычитание;

- Составные – на сложение и вычитание;

- На понимание, зачем нужно умножение и деление;

- Простые на умножение и деление;

- Составные на все четыре арифметических действия;

- Задачи на стоимость, цену, количество;

- Задачи на движение.

Разбираем суть задания

Составляем план решения задачи

Детям редко удаётся рассмотреть последовательность решения задачи. Поэтому родителям придется научить малыша концентрироваться на конкретном алгоритме. Ребёнок должен научиться формировать план решения.

Объясните сыну или дочери, что сначала нужно записать краткое условие задачи, потом нарисовать схему, следом написать формулу, а потом подобрать метод решения. Одновременно с этим расскажите ребенку, что любая цепочка логически правильных мыслей приведёт его к правильному ответу.

Приступаем непосредственно к решению задания

Школьник должен понять, что решать задачи следует по строго продуманной схеме. В младших классах редко дают сложные задачи. Как правило, всё можно решить, просто подставив под нужную формулу нужные числа. Объясните это сыну или дочери.

Также ваш малыш должен быть готов к тому, что он может ошибиться. Морально подготовьте его к этому. Пусть он не расстраивается. Ваша цель – сказать ребенку, что на ошибках учатся, и лучше извлекать из них ценный опыт, чем лить слёзы.

Ученик должен уметь проверять правильность своего ответа. Самый популярный способ проверки – это попросить ребенка сообразить, могла ли такая ситуация произойти на самом деле. В реальности, а не в учебнике. Ещё один из самых распространенных способов – это составить обратную задачу. Для этого подставьте вместо икс цифру, которая у вас получилась.

Если числа в вашем решении совпали с условиями задачи, то вы с ребенком всё сделали правильно.

Типичные ошибки в решении задач

- Невнимательность. Банальная ошибка не только детей, но и взрослых. Если ребенок невнимательно прочитал условие задачи, то и ответ он получит неверный. Чтобы исправить ошибку, нужно разобраться с условием. Будет хорошо, если вы кратко его запишите.

- Ошибка в решении. Есть задачи, в которых требуется найти несколько неизвестных. Поэтому число арифметических действий увеличивается, и малыш может запутаться. В этом случае сначала определите, каких данных не хватает. А потом решайте задачу по цепочке.

- Ответ записан неверно. Иногда малыш путается с пояснениями. Объясните ему, что сначала пишут число, а потом расшифровку найденного (сантиметры, литры, килограммы).

Польза от решения математических задач

Многие дети хотят научиться решать логические задачи. Помните, что решение любой задачи – это выполнение последовательности логических действий. Дети, у которых слабо развита логика, не могут ее найти. Специальные занятия позволяют исправить ситуацию.

Стандартные упражнения тренируют левое полушарие головного мозга, отвечающее за логику. Правое, в ведении которого находится интуиция, остается незагруженным, по этой причине творческая жилка, умение мыслить нестандартно отсутствуют. В курсе занятий по ментальной арифметике предлагаются специальные упражнения, синхронно развивающие оба полушария головного мозга. В результате укрепляется память, совершенствуется способность к концентрации внимания. Эти качества имеют важное практическое приложение, в частности, для успешного решения математических задач.

Ненавязчивая родительская помощь, выбор прогрессивных методик позволят вашему ребенку, даже если он больше склонен к гуманитарным наукам, он сможет легко научиться решать задачи и гордиться своими успехами.

Источник: amakids.ru